理学療法学科

医療・保健・福祉に関する知識と技術を持ち、人の尊厳を敬う理学療法士を育てる。

本学科は、リハビリテーションを担う理学療法士を育てることを目標としています。そのために、高い倫理観を根底に持ち、人の尊厳を考え、医療・保健・福祉の分野で活躍することのできる能力を養います。幅広く医学知識も学んでいくことから、教育や研究分野への進路選択も可能です。カリキュラムは、医療・保健・福祉の分野に関する専門知識や技術に限らず、ほかの医療専門職との協働に必要な幅広い医学知識、さらに患者さんの心に寄り添い回復(復帰)への意欲を引き出す対話力などを総合的に身につけられるよう体系化されています。

本学科は、リハビリテーションを担う理学療法士を育てることを目標としています。そのために、高い倫理観を根底に持ち、人の尊厳を考え、医療・保健・福祉の分野で活躍することのできる能力を養います。幅広く医学知識も学んでいくことから、教育や研究分野への進路選択も可能です。カリキュラムは、医療・保健・福祉の分野に関する専門知識や技術に限らず、ほかの医療専門職との協働に必要な幅広い医学知識、さらに患者さんの心に寄り添い回復(復帰)への意欲を引き出す対話力などを総合的に身につけられるよう体系化されています。

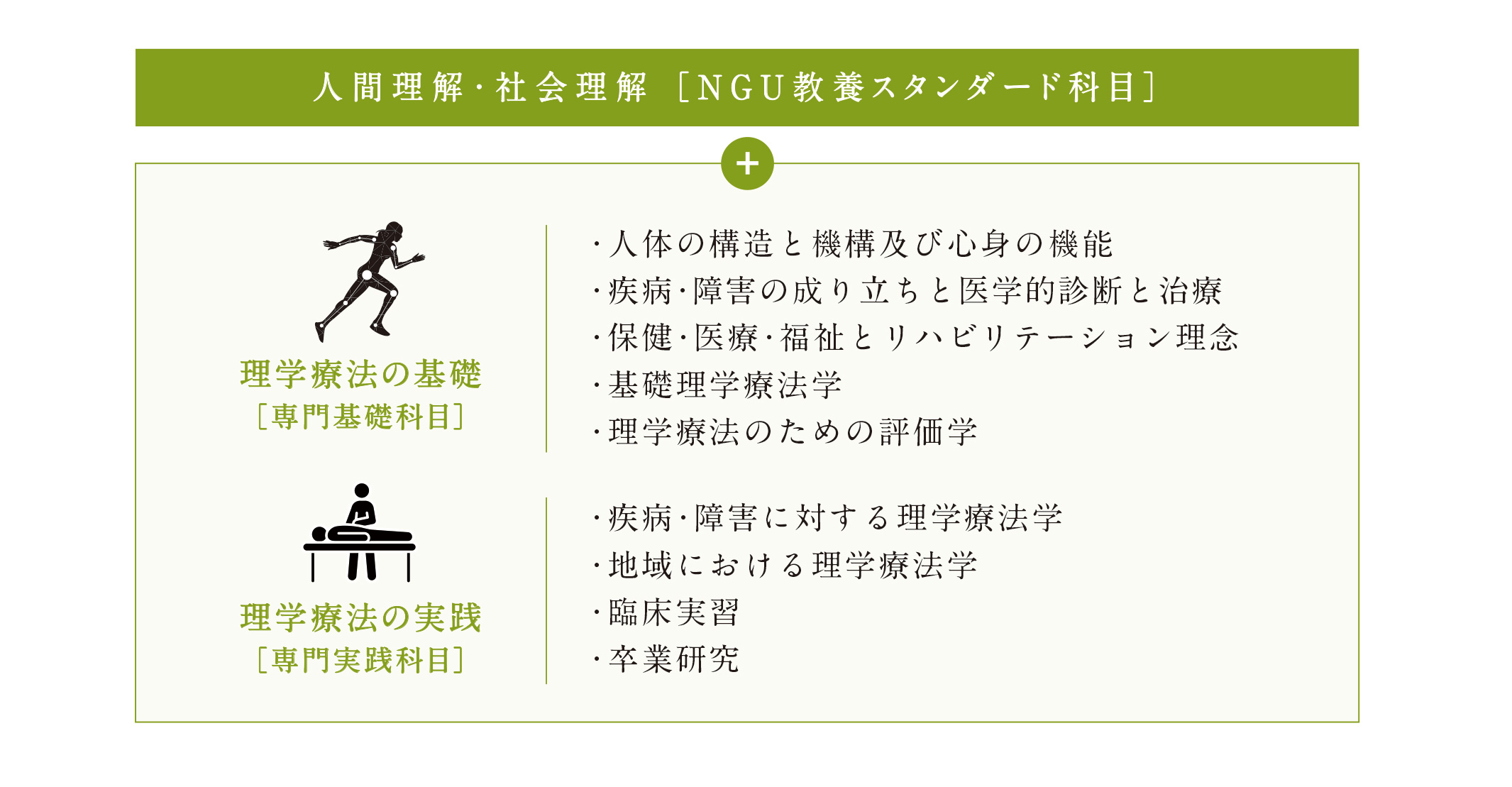

学びの領域

理学療法士国家試験を照準に、順序立てて学修ができるように授業を構成しています。学修のベースとなるのは、人間や社会を理解するための教養科目です。そこから理学療法の基礎を学ぶ専門基礎科目と、臨床実習などを行い理学療法を実践的に学ぶ専門実践科目を学修していきます。

学科の特徴

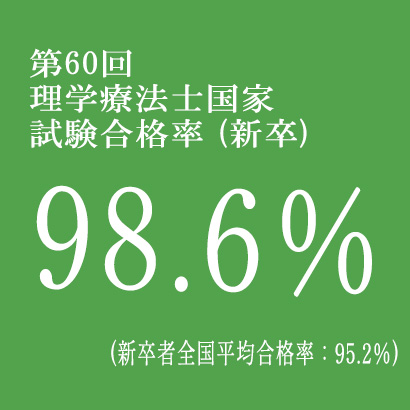

国家資格である理学療法士の受験資格が得られる

本学科の目標はリハビリテーションを担う理学療法学を修得することです。卒業すると理学療法士国家試験の受験資格が得られ、卒業生の98.6%が理学療法士の資格を取得し、就職希望者の100%が専門職あるいは研究者などとして就職しています。

教員は第一線で活躍する理学療法士、医師

医学の進歩には目を見張るものがあります。最新の治療法が1年後には時代遅れになることもあります。医療の第一線で活躍する理学療法士、医師から最新の医学的治療、理学療法を学ぶことができ、常にアップデートされた知識・技術を得ることができます。

上級生が下級生の学びをサポート

専門科目の勉強の仕方、テスト対策、実技の練習などを上級生が指導するシステムが導入されています。学生生活に関する相談もしやすい環境が整っています。

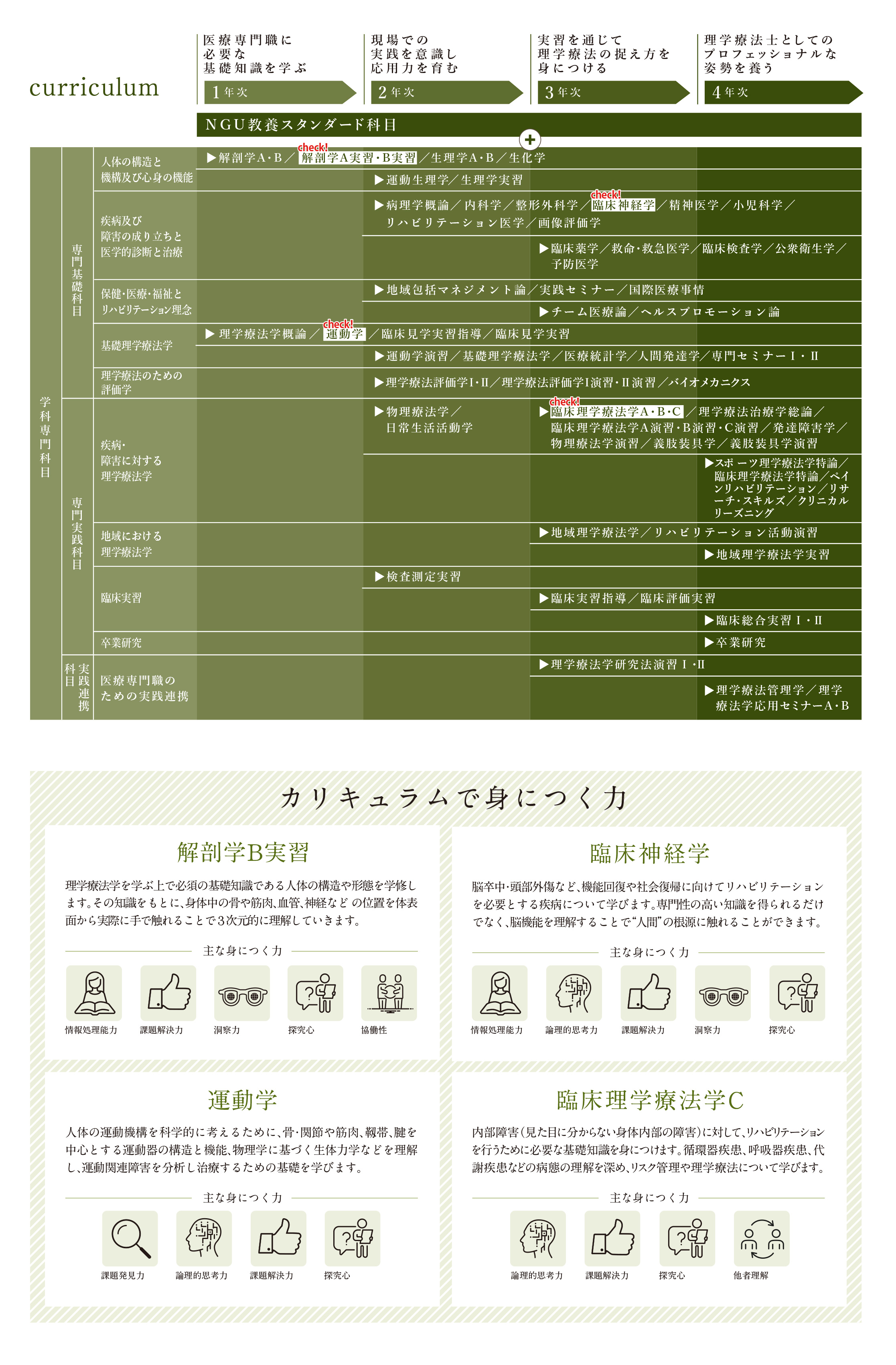

4年間の学びの流れ

| 1年次 | 医療専門職に必要な基礎知識を学ぶ 理学療法士を目指すうえでの基礎知識を身につけます。NGU教養スタンダード科目・専門基礎科目によって専門職業人としての基本的知識と教養および能力を修得。さらに人体の構造を理解することを目的とした学びや、筋肉の関わり合いを学ぶための演習科目や臨床見学実習を通じて社会人・医療専門職としての基本的態度を身につけます。 |

| 2年次 | 現場での実践を意識し応用力を育む 理学療法士になるためには、1年次に学んだ基礎を知識として理解するだけではなく実践で活かすために応用力を育んでいく必要があります。そのような考えを念頭に、2年次の専門基礎科目・専門実践科目では、基礎医学領域の知識と理学療法専門領域の知識と技術を修得。そして、演習や実習を経て医療専門職に必要な、観る・聴く・伝える力を身につけます。 |

| 3年次 | 実習を通じて現場で活きるスキルを磨く 理学療法の知識と技術を活用し理論に基づいた問題解決能力を身につけるため、より専門性の高い授業を行います。3年次になると、実習を行う病院での実践的な学びも多くなってきます。実習の前には臨床実習指導を実施。実技を交えて現場での対処法を学ぶことができます。理学療法のプロセスを理解し、現場で活きるスキルを育んでいきます。 |

| 4年次 | プロの理学療法士としての姿勢を養う 実際に理学療法士として活躍することを意識して4年間の集大成となる学びを得ます。ゼミでは、それぞれが個人で設定したテーマによって卒業研究を行います。さらに、専門的な知識と技術の修得だけではなく、問題解決に向けて積極的に行動する姿勢も養成。チームの一員として、探求心を持って理学療法を遂行する能力を身につけます。 |

カリキュラム

特色ある学び・授業

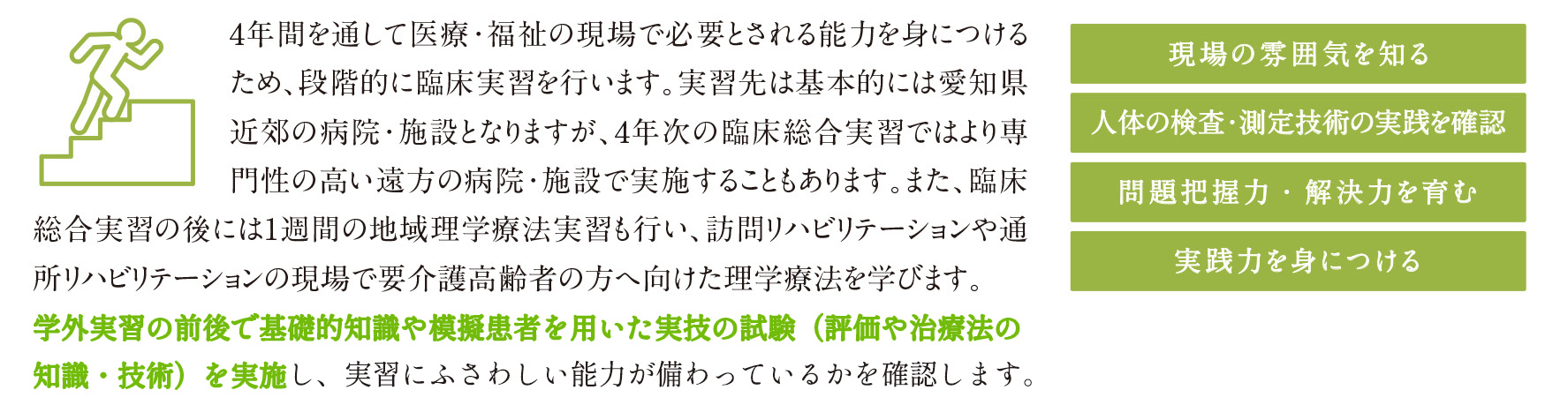

4年間の段階的な臨床実習

少人数学習システムの導入

理学療法士の資格取得を第一義とすることは当然ですが、それにとどまらず、理学療法士に要請されている現代的ニーズに主体的に取り組める人材を育成するため、問題発見・問題解決型思考、相手を思いやる想像力、現場での創意工夫を実現できる力を養います。そのために、10人前後の適切な少人数学習システムを導入しています。

地域と連携した学び

「和気あいあいあつた体操」や「地域の高齢者を対象にした体力測定会」など、積極的に人や社会に関わる場を提供しています。学生は、その企画・運営や参加者との交流を通して、効果的な人間関係の作り方やプロジェクトの推進方法など、現代の医療人に不可欠な力を体験的に身につけます。

近年の活動の様子はこちら

近年の活動の様子はこちら

名古屋キャンパスで学ぶ強み

ー名古屋キャンパスでの学びー

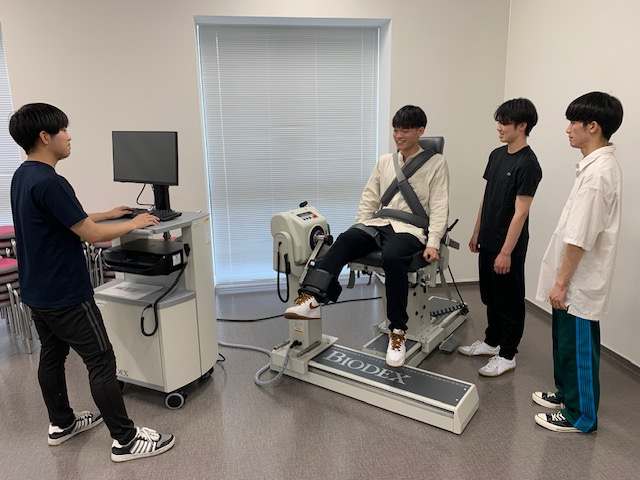

名古屋キャンパスでの学びの舞台として、実習棟「R-LABO」が誕生しました。<名古屋キャンパひびの>は、座学を中心とした知識の修得に励む講義棟として、<たいほう>「R-LABO」は、充実の機器・設備を完備した実習棟として、教員と学生が一体で実践的な学習を行うことができます。

名古屋キャンパスでの学びの舞台として、実習棟「R-LABO」が誕生しました。<名古屋キャンパひびの>は、座学を中心とした知識の修得に励む講義棟として、<たいほう>「R-LABO」は、充実の機器・設備を完備した実習棟として、教員と学生が一体で実践的な学習を行うことができます。

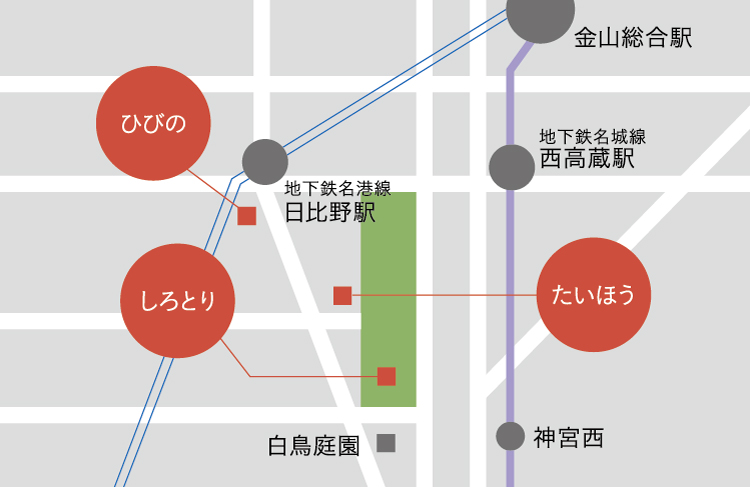

1.名古屋からアクセス良好、通いやすい立地

チャペル、テニスコート、トレーニングルーム、図書館などの施設・設備がそろった都市型キャンパス<しろとり>。名古屋市営地下鉄名港線「日比野駅」に直結し、抜群の利便性の<ひびの>。学部教育と連携した実践的な国際教育や地域連携教育などを展開する<たいほう>とアクセスしやすい環境です。

2.充実の施設でのキャンパスライフ

名古屋キャンパス<たいほう>にリハビリテーション学部実習棟「R-LABO」が誕生。機器・設備が完備された「R-LABO」では、実習や実験を行います。同じ志を持った仲間との実践的かつ楽しい学びは、勉強へのモチベーションを高め、コミュニケーション力も養います。<たいほう>では、移動販売車などのフードも充実しています。

3.他学部の学生との交流、コミュニケーション力がつく

9学部を擁する名古屋学院大学では、他学部の様々な視点を持つ学生との交流を通じて、「学び」をベースにしたコミュニケーションの可能性を創出します。国際、地域、経済、スポーツ…等、専門分野の知識と、コミュニケーション力から得られる人間力で、より高度な医療人のスキルを育むことができます。

4.リハビリテーション学部で留学ができる

夏季の短期留学プログラムで、2・3年生を対象に実施します。医療・リハビリ分野を中心とした専門英語研修と現地のリハビリ病棟施設等の視察、ゲストによる特別講演などを行います。研修を通じ、海外でのリハビリテーション分野の仕組みを知るだけでなく、チーム医療に求められるコミュニケーション能力等を養います。

施設紹介~名古屋キャンパスたいほう R-LABO~

ー名古屋キャンパスたいほう R-LABO 充実の機器・設備を完備した実習棟ー

充実の機器・設備を完備した新しい実習棟の一部をご紹介

充実の機器・設備を完備した新しい実習棟の一部をご紹介

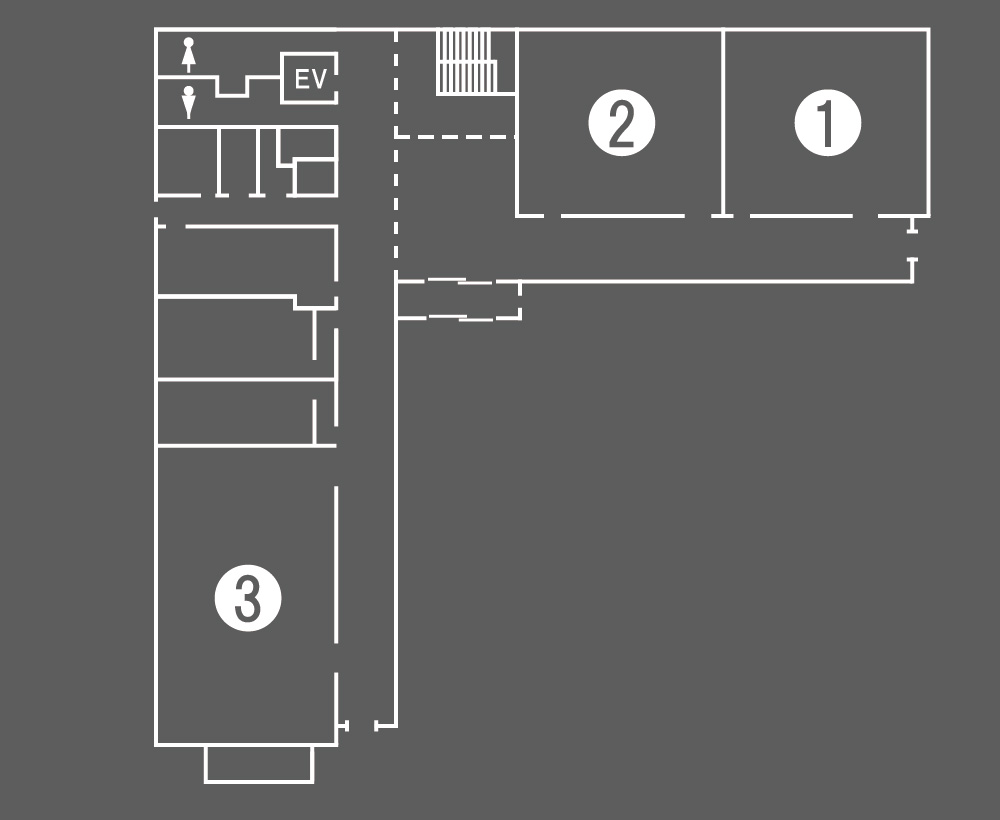

1階

①運動学実習室

重心動揺計や筋力測定などが行える機器が配置されており、身体運動のメカニズムについて定量的に解析することを目的とした実習室です。

②動作測定室

モーションキャプチャシステムや床反力計が配置されており、人間の動作を3次元的に計測、解析する実習室です。

③物理療法学実習室

理学療法の手段の1つである、物理療法の実習室です。電気療法、温熱療法、水治療法、牽引療法などに関する多くの機器が配置されています。

2階

①運動療法学実習室

ベッドが配置され、基礎的な体の構造や動きから、検査・測定、運動療法実践にいたるまで幅広く授業で使用される実習室です。

②日常生活活動実習室

キッチン、浴槽、トイレ、和室などが配置されており、日常生活活動に必要な動作や在宅での生活環境について学ぶ授業で使用される実習室です。

③生理機能測定室・生体反応測定室

ヒトの身体反応を神経系,呼吸器系,循環器系など様々な生理学的視点から測定する実習室です。

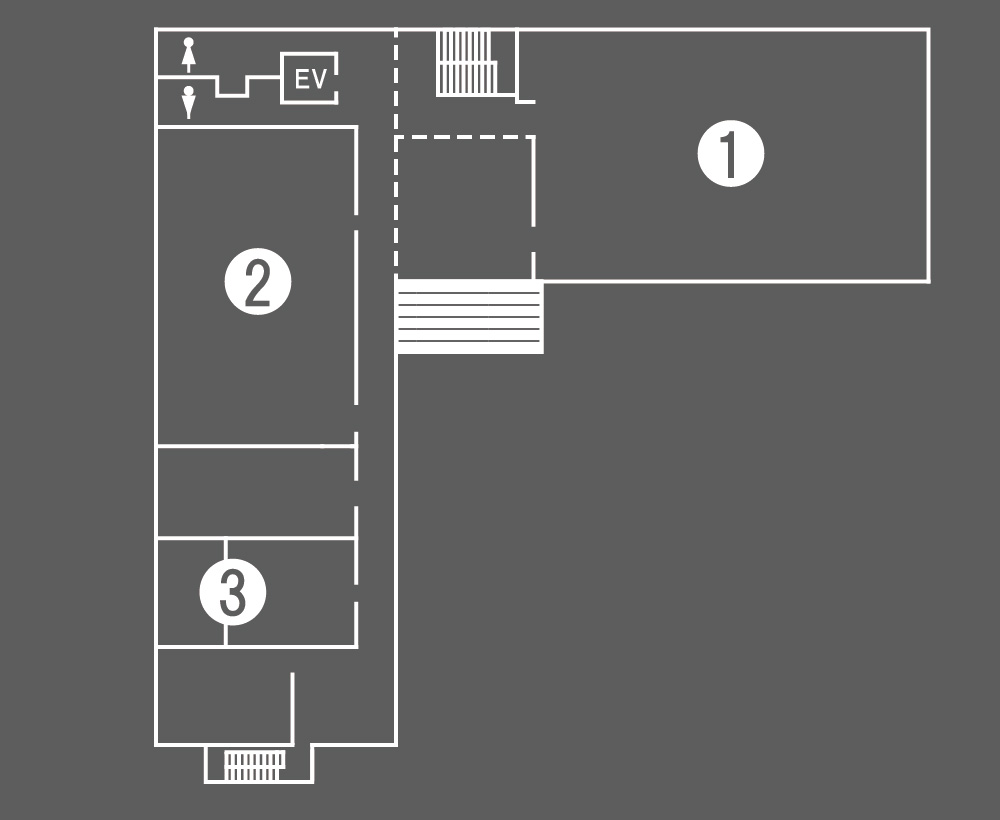

3階

①解剖学・生理学実習室

解剖学や生理学で学ぶヒトの体の構造や働きについて、標本、模型、顕微鏡や測定機器などを使って学習する実習室です。

名古屋キャンパスたいほう R-LABO紹介動画

たいほうキャンパスR-LABOキャンパスツアー!

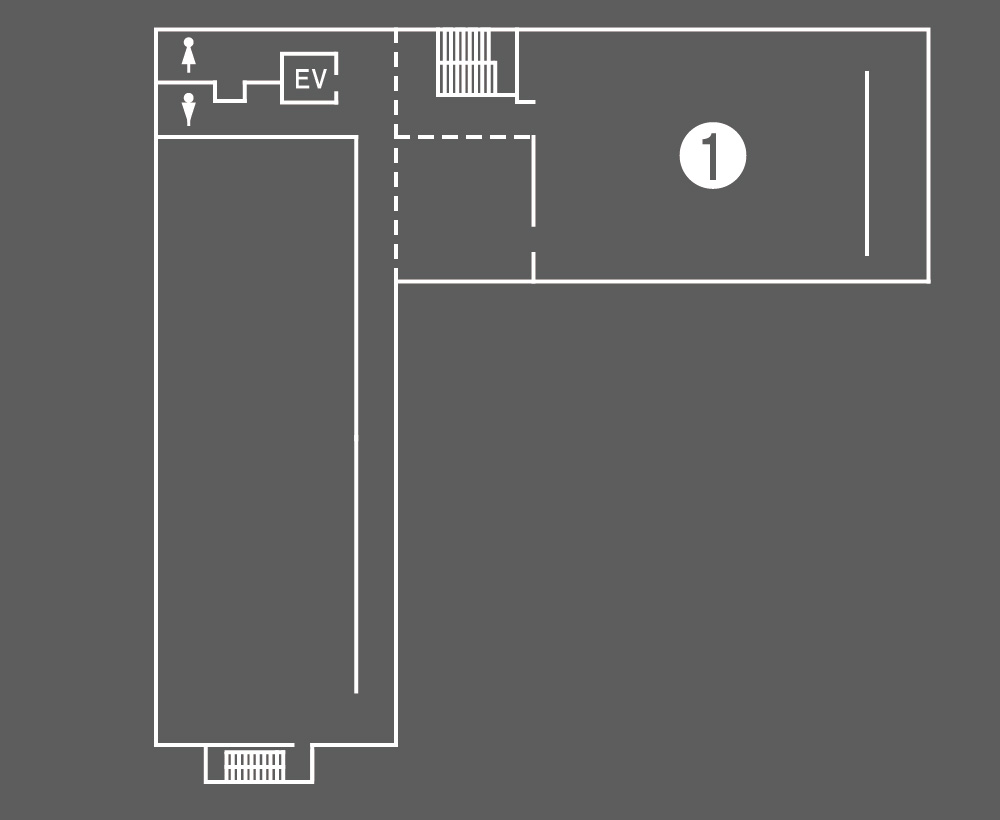

施設紹介~名古屋キャンパスひびの~

ー名古屋キャンパスひびの 座学を中心とした知識の修得に励む講義棟ー

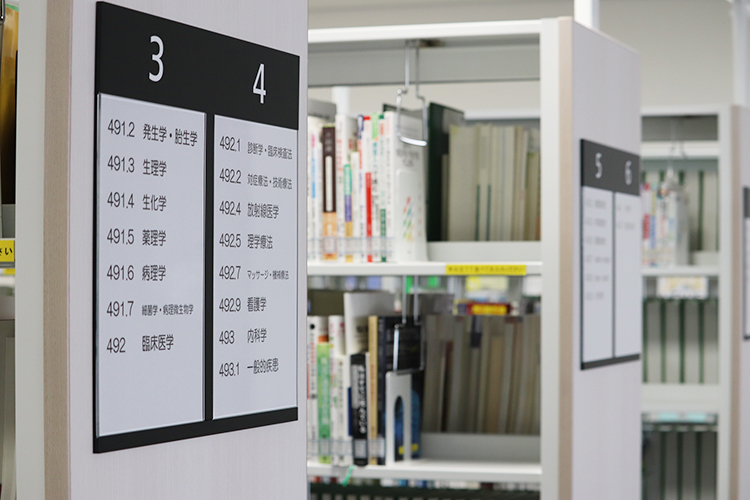

ひびのライブラリー

リハビリテーション関係の図書・雑誌を所蔵しており、卒業生の方もご利用になれます。

資格取得

取得を支援する資格

- 理学療法士国家試験受験資格

ゼミ紹介

リハビリテーション学部 佐藤 菜穂子 准教授

佐藤ゼミは、スポーツバイオメカニクスを主な研究分野としています。モーションキャプチャシステムや床反力計を使ってスポーツの動作を分析して、スポーツをやっていて感じる「コツ」を科学的に証明すること、うまい人の動きの秘密や、ケガをしやすい動きについての研究を行っています。ゼミでは、学生が興味を持っているスポーツの動作を分析して、自身のスポーツ経験の中で感じたことを科学的に証明することのおもしろさを感じてもらい、様々なことに興味・疑問を持ち、理論的に説明する能力を伸ばしてほしいと思っています。

また年に1回、スポーツバイオメカニクスを学ぶ他大学(昨年は9大学)のゼミと合同研究会を行っています。自分の研究の成果、意見をアウトプットし、同年代の仲間と意見を交換することで、向上心を持って研究に取り組むことができます。

また年に1回、スポーツバイオメカニクスを学ぶ他大学(昨年は9大学)のゼミと合同研究会を行っています。自分の研究の成果、意見をアウトプットし、同年代の仲間と意見を交換することで、向上心を持って研究に取り組むことができます。

リハビリテーション学部 日比野 至 教授

ゼミは3年生と4年生の2年間活動します。日比野ゼミでは、「自分が興味のあるテーマをみつけること」から始まり、社会に出ても使える研究スキルの基礎の習得を目指します。

テーマはリハビリテーション(理学療法)分野から選び、研究の計画・実施・データ解析・発表・論文化という研究プロセスを通してアカデミックスキルを身につけます。健常人を対象とし、運動学・運動力学・運動生理学などの観点から、研究を行います。

また、ゼミ活動の期間中には3年生と4年生が交流し、それぞれの研究テーマについて、論理的思考能力・批判的思考能力・問題解決能力の向上を図ります。自身の考えなどを他人に伝える難しさを経験することに加え、人間関係を築いて卒業してもらいたいと考えています。

4年次後半になると、研究活動を通してできたチームワークによって、国家試験対策にも取り組むことができています。

テーマはリハビリテーション(理学療法)分野から選び、研究の計画・実施・データ解析・発表・論文化という研究プロセスを通してアカデミックスキルを身につけます。健常人を対象とし、運動学・運動力学・運動生理学などの観点から、研究を行います。

また、ゼミ活動の期間中には3年生と4年生が交流し、それぞれの研究テーマについて、論理的思考能力・批判的思考能力・問題解決能力の向上を図ります。自身の考えなどを他人に伝える難しさを経験することに加え、人間関係を築いて卒業してもらいたいと考えています。

4年次後半になると、研究活動を通してできたチームワークによって、国家試験対策にも取り組むことができています。

リハビリテーション学部 青木 一治 教授

卒業研究は3・4年生が対象です。私が臨床で脊椎を専門としていることから、卒業研究のテーマは脊椎関係が多いようです。私としては特に拘らず、理学療法に関することで臨床につながるような内容を意識していますが、患者を対象にすることは難しく、健常者が対象の研究となります。そのため研究デザイン、仮説から実証への一連のプロセスにおける取り組み、計測の正確性・データの信憑性、得られたデータの解釈について専門的な知識をもとに考察し、一定の見解を得ることができるよう指導しています。卒後臨床での探究心が養えればと思っています。

また、3年生の夏季に研究テーマに関する洋論文を検索し、英文抄読会を行っています。終了後は反省懇親会となります。加えて、3・4年生の交流会も行うようにしており、昨年は数年ぶりにゼミ内交流会が賑やかに行えました。

また、3年生の夏季に研究テーマに関する洋論文を検索し、英文抄読会を行っています。終了後は反省懇親会となります。加えて、3・4年生の交流会も行うようにしており、昨年は数年ぶりにゼミ内交流会が賑やかに行えました。