第3部 個の相克と相対化される「国家」

(1)戦国大名の「国」意識と「地域国家」外交権 鹿毛敏夫

[論文要約]

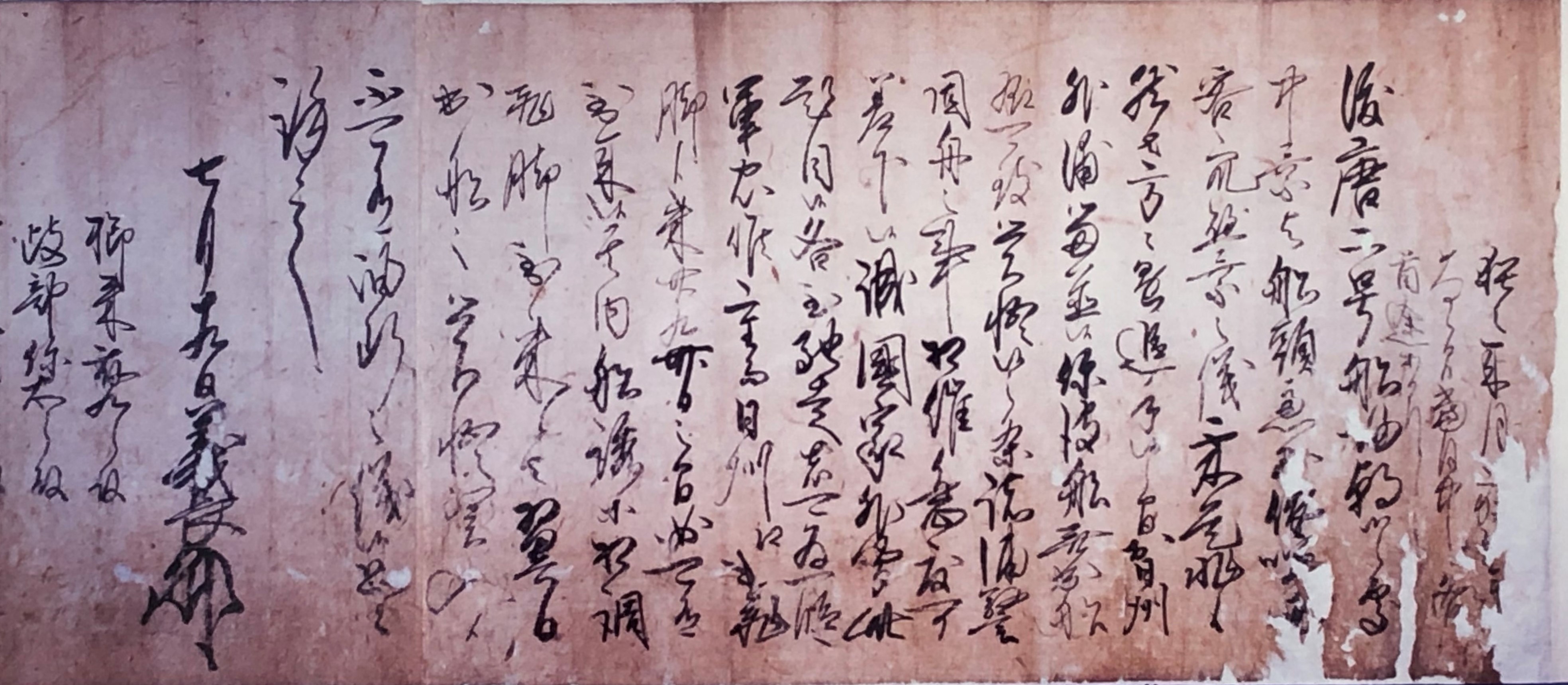

有史以来、中華世界の周辺国の一つとして中国皇帝から「日本国王」に冊封されることで維持してきた日本の国家外交は、中世後期に大きく変質する。「国」意識を成熟させた戦国大名による「地域国家」外交権の行使により、特に十六世紀半ば以降に、脱中華志向の外交 (脱「日本国王」外交)へと性質転化していったのである。

[著者プロフィール(本書刊行時)]かげ・としお 名古屋学院大学国際文化学部教授。専門は日本中世史。主な著書に『アジアのなかの戦国大名―西国の群雄と経営戦略』(吉川弘文館、二〇一五年)、『戦国大名の海外交易』(勉誠出版、二〇一九年)、編著に『大内と大友―中世西日本の二大大名』(勉誠出版、二〇一三年)、『描かれたザビエルと戦国日本―西欧画家のアジア認識』(勉誠出版、二〇一七年)、『戦国大名大友氏の館と権力』(共編、吉川弘文館、二〇一八年)、『硫黄と銀の室町・戦国』(思文閣出版 二〇二一年)などがある。

◆教員紹介はこちら

有史以来、中華世界の周辺国の一つとして中国皇帝から「日本国王」に冊封されることで維持してきた日本の国家外交は、中世後期に大きく変質する。「国」意識を成熟させた戦国大名による「地域国家」外交権の行使により、特に十六世紀半ば以降に、脱中華志向の外交 (脱「日本国王」外交)へと性質転化していったのである。

[著者プロフィール(本書刊行時)]かげ・としお 名古屋学院大学国際文化学部教授。専門は日本中世史。主な著書に『アジアのなかの戦国大名―西国の群雄と経営戦略』(吉川弘文館、二〇一五年)、『戦国大名の海外交易』(勉誠出版、二〇一九年)、編著に『大内と大友―中世西日本の二大大名』(勉誠出版、二〇一三年)、『描かれたザビエルと戦国日本―西欧画家のアジア認識』(勉誠出版、二〇一七年)、『戦国大名大友氏の館と権力』(共編、吉川弘文館、二〇一八年)、『硫黄と銀の室町・戦国』(思文閣出版 二〇二一年)などがある。

◆教員紹介はこちら

(2)日本中世の「暴力」と現代の「教育」 メイヨー・クリストファー

[論文要約]

前近代の日本社会の大きな特徴の一つに暴力があり、それは戦場のみならず、日常生活にも浸透していた。最も衝撃的な例の一つは、顔面に対する暴力である。本稿では、当時の社会における暴力使用の意味と、顔面への暴力が現在の国内外の教科書に取り上げられる意義について考察していく。

[著者プロフィール(本書刊行時)]Christopher M. May 皇學館大学文学部コミュニケーション学科教授。専門は日本史全般であるが、とりわけ日本文化史、日本中世史の研究を中心としている。主な著作に『Swearing Oaths and Waging War: People, Place, and Ritual Practice within the Ōtomo Warrior Band in Sixteenth-Century Japan』(皇學館大学出版部、二〇一九年)、『Communities and Sacred Spaces: Canterbury and Ise in Historical and Cultural Context』(編、皇學館大学、二〇二〇年)などがある。

※2024年4月から名古屋学院大学国際文化学部教授

◆教員紹介はこちら

前近代の日本社会の大きな特徴の一つに暴力があり、それは戦場のみならず、日常生活にも浸透していた。最も衝撃的な例の一つは、顔面に対する暴力である。本稿では、当時の社会における暴力使用の意味と、顔面への暴力が現在の国内外の教科書に取り上げられる意義について考察していく。

[著者プロフィール(本書刊行時)]Christopher M. May 皇學館大学文学部コミュニケーション学科教授。専門は日本史全般であるが、とりわけ日本文化史、日本中世史の研究を中心としている。主な著作に『Swearing Oaths and Waging War: People, Place, and Ritual Practice within the Ōtomo Warrior Band in Sixteenth-Century Japan』(皇學館大学出版部、二〇一九年)、『Communities and Sacred Spaces: Canterbury and Ise in Historical and Cultural Context』(編、皇學館大学、二〇二〇年)などがある。

※2024年4月から名古屋学院大学国際文化学部教授

◆教員紹介はこちら

(3)一亡命作家の軌跡:西欧キリスト教世界の対岸から―ファン・ゴイティソーロのバルセロナ、サラエヴォ、マラケシュ 今福龍太

[論文要約]

二〇一七年六月四日、作家フアン・ゴイティソーロがマラケシュで八六年の生涯を閉じた。本稿はスペイン人としてバルセロナに生まれ、フランコ体制下にパリへ亡命し、内戦下サラエヴォでの戦争取材を経てモロッコのイスラーム民衆世界に自らの魂の拠り所を定めた、一人の反体制知識人の苛烈な精神遍歴をたどる。

[著者プロフィール(本書刊行時)]いまふく・りゅうた 東京外国語大学名誉教授。専門は文化人類学。主な著書に「群島―世界論』(岩波書店、二〇〇八年)、「ミニマ・グラシア」(岩波書店、二〇〇八年)、「ヘンリー・ ソロー 野生の学舎』(みすず書房、二〇一六年)などがある。

二〇一七年六月四日、作家フアン・ゴイティソーロがマラケシュで八六年の生涯を閉じた。本稿はスペイン人としてバルセロナに生まれ、フランコ体制下にパリへ亡命し、内戦下サラエヴォでの戦争取材を経てモロッコのイスラーム民衆世界に自らの魂の拠り所を定めた、一人の反体制知識人の苛烈な精神遍歴をたどる。

[著者プロフィール(本書刊行時)]いまふく・りゅうた 東京外国語大学名誉教授。専門は文化人類学。主な著書に「群島―世界論』(岩波書店、二〇〇八年)、「ミニマ・グラシア」(岩波書店、二〇〇八年)、「ヘンリー・ ソロー 野生の学舎』(みすず書房、二〇一六年)などがある。

(4)保育園で働く看護師の語りから考える多文化共生 梶原彩子

[論文要約]

本稿は保育園看護師のライフストーリーから、外国人住民像(保育園の外国人住民から地域社会を生きる住民へ)、対応 (職業観に基づく対応に一個人としての思いに基づいた個人レベルの対応を加えていく)への意識変化、多文化共生観の形成 (個人レベルでなく制度やシステムに落とし込んだコミュニティーの在り方へ)を考察した。

[著者プロフィール(本書刊行時)]かじわら・あやこ 名古屋学院大学国際文化学部任期制講師。専門は現代日本語学 (意味論)、日本語教育。主な著書に『すくすく日本語会話1』(共著、Wit& Wisdom、 二〇〇八年)、論文に「程度性と百科事典的知識の活性化―カテゴリー帰属を表すヘッジ表現として働く程度副詞の名詞修飾」(『日本認知言語学会論文集』第一五巻、日本認知言語学会、二〇一五年)、「「ザ」の働きについて―百科事典的意味観からの考察」(『日本語用論学会第19回大会発表論文集』第一二巻、日本語用論学会、二〇一七年)などがある。

本稿は保育園看護師のライフストーリーから、外国人住民像(保育園の外国人住民から地域社会を生きる住民へ)、対応 (職業観に基づく対応に一個人としての思いに基づいた個人レベルの対応を加えていく)への意識変化、多文化共生観の形成 (個人レベルでなく制度やシステムに落とし込んだコミュニティーの在り方へ)を考察した。

[著者プロフィール(本書刊行時)]かじわら・あやこ 名古屋学院大学国際文化学部任期制講師。専門は現代日本語学 (意味論)、日本語教育。主な著書に『すくすく日本語会話1』(共著、Wit& Wisdom、 二〇〇八年)、論文に「程度性と百科事典的知識の活性化―カテゴリー帰属を表すヘッジ表現として働く程度副詞の名詞修飾」(『日本認知言語学会論文集』第一五巻、日本認知言語学会、二〇一五年)、「「ザ」の働きについて―百科事典的意味観からの考察」(『日本語用論学会第19回大会発表論文集』第一二巻、日本語用論学会、二〇一七年)などがある。