【エピソード8】陳元明 ―秀吉に呼ばれた中国人4世仏師―

陳元明 ―秀吉に呼ばれた中国人4世仏師―

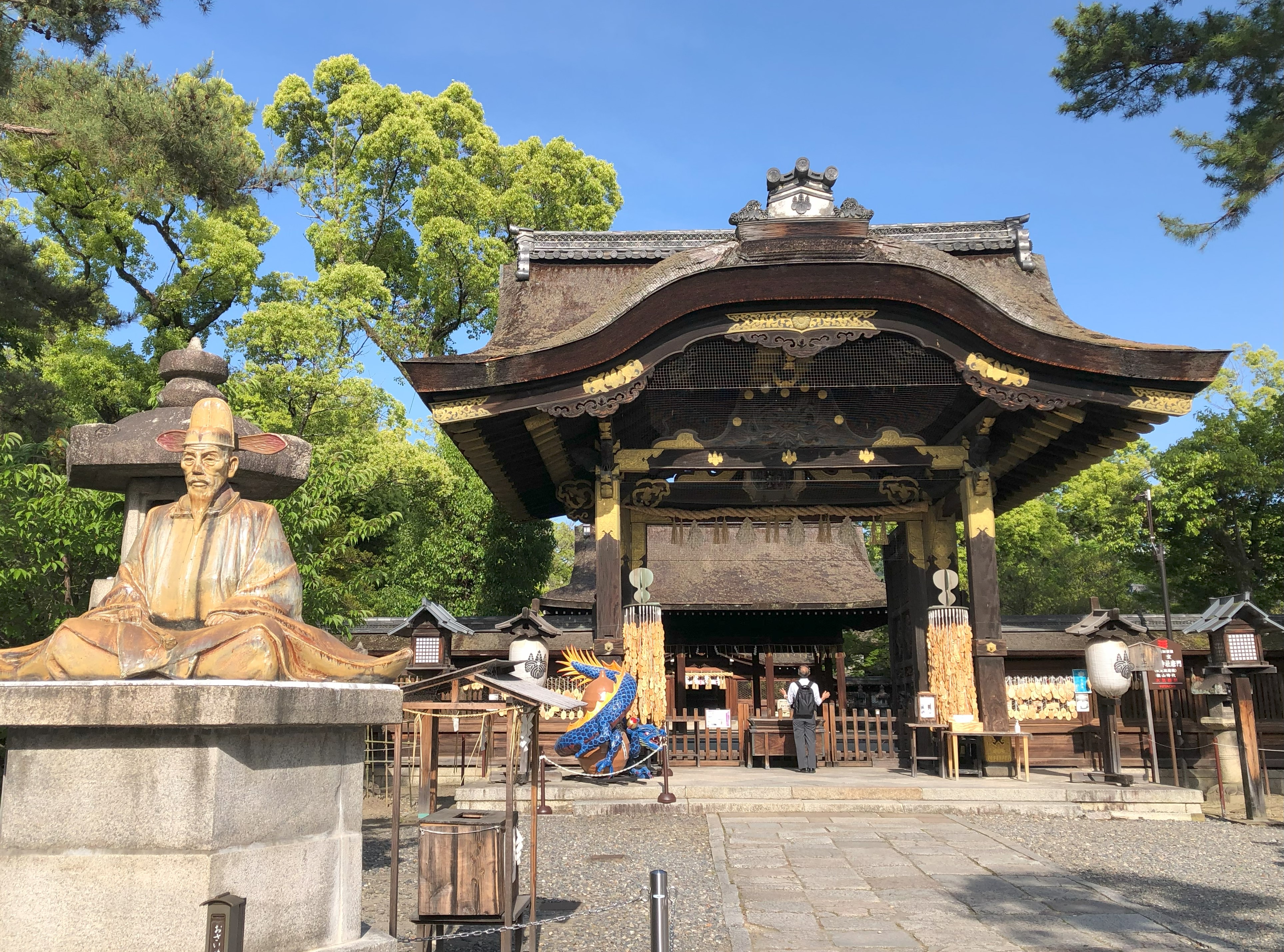

かつて方広寺大仏があった豊国神社(京都市)

永正3(1506)年、中国人陳李長(ちん・りちょう)の一族130人が長崎に上陸し、9年後の永正12年には、息子の陳覚明(かくめい)が仏像を制作する仏師(ぶっし)として豊後府内(大分市)に移住して「智元(ちげん)仏師」を名乗ったことは、前回紹介しました。

渡来した陳一族は、その後も日本人と通婚しながら家系を保ち、李長と覚明のあとは、永正13年生まれの義明(ぎめい)、天文5(1536)年生まれの元明(元明)、そして元亀元(1570)年生まれの元章(げんしょう)へと血脈をつないでいったことが、系図に記されています。

このうち、覚明の孫の陳元明は、渡来中国人4世にあたります。府内に生まれた元明は、祖父の覚明や父親の義明同様、日本人の娘と結婚します。系図によると、その妻は「吉岡太七郎盛国女」となっており、大友家臣の吉岡家出身だったことがわかります。

しかしながら、天正14(1586)年の冬、元明を大きな災難が襲います。大友氏と対立する薩摩の島津軍が豊後に侵攻し、父親の義明が12月2日に死亡、府内の屋敷も「兵火」で被災してしまったのです。

戦禍からの復興を、元明は祖父と父の故地府内ではなく、新たな地臼杵(うすき、大分県臼杵市)に託します。臼杵唐人町に新しい屋敷を構えた元明は、ここで仏師としての技術を開花させます。

臼杵で元明が磨いた技術は「油蛎(ゆがき)」と呼ばれるもので、これは、仏像制作に欠かせない漆喰(しっくい)のことをさします。仏像作りでの漆喰は、主成分の石灰や貝灰に糊・油・すさ(藁・麻・紙などの繊維)を混ぜて作成し、木像に塗り込んでいきます。特に、元明が作った漆喰は、その名「油蛎」の通り、牡蛎(かき)殻を炭で焼いた蛎灰に、耐水性を高めるための油を混入させたものだったと想像されます。

その技術が高く買われたのが、豊臣秀吉が京都の方広寺(現豊国(とよくに)神社)に6丈(約18メートル)の木製金漆(きんしつ)塗座像大仏を造立した時です。天正16年9月、元明は秀吉が求める「木像仕立(したて)功者之仏師」のひとりとして上京。特に、「大仏木像仕立漆油続立(つぎたて)」の技術で奉仕し、功労として秀吉から褒美を受けることになったのです。

16世紀の中世日本社会に渡来した中国人たちは、唐人町というコミュニティーを作りつつも決して孤立・閉鎖的マイノリティー集団に没することなく、日本人との血縁関係を深めながら日本社会に同化していきます。彼らは、みずからがもつ高度に専門的な能力を通して、日本で期待された社会的役割を果たし、文化・文明の先進地中国からの技術伝授者としての社会的地位を確立していったと言えるのです。

渡来した陳一族は、その後も日本人と通婚しながら家系を保ち、李長と覚明のあとは、永正13年生まれの義明(ぎめい)、天文5(1536)年生まれの元明(元明)、そして元亀元(1570)年生まれの元章(げんしょう)へと血脈をつないでいったことが、系図に記されています。

このうち、覚明の孫の陳元明は、渡来中国人4世にあたります。府内に生まれた元明は、祖父の覚明や父親の義明同様、日本人の娘と結婚します。系図によると、その妻は「吉岡太七郎盛国女」となっており、大友家臣の吉岡家出身だったことがわかります。

しかしながら、天正14(1586)年の冬、元明を大きな災難が襲います。大友氏と対立する薩摩の島津軍が豊後に侵攻し、父親の義明が12月2日に死亡、府内の屋敷も「兵火」で被災してしまったのです。

戦禍からの復興を、元明は祖父と父の故地府内ではなく、新たな地臼杵(うすき、大分県臼杵市)に託します。臼杵唐人町に新しい屋敷を構えた元明は、ここで仏師としての技術を開花させます。

臼杵で元明が磨いた技術は「油蛎(ゆがき)」と呼ばれるもので、これは、仏像制作に欠かせない漆喰(しっくい)のことをさします。仏像作りでの漆喰は、主成分の石灰や貝灰に糊・油・すさ(藁・麻・紙などの繊維)を混ぜて作成し、木像に塗り込んでいきます。特に、元明が作った漆喰は、その名「油蛎」の通り、牡蛎(かき)殻を炭で焼いた蛎灰に、耐水性を高めるための油を混入させたものだったと想像されます。

その技術が高く買われたのが、豊臣秀吉が京都の方広寺(現豊国(とよくに)神社)に6丈(約18メートル)の木製金漆(きんしつ)塗座像大仏を造立した時です。天正16年9月、元明は秀吉が求める「木像仕立(したて)功者之仏師」のひとりとして上京。特に、「大仏木像仕立漆油続立(つぎたて)」の技術で奉仕し、功労として秀吉から褒美を受けることになったのです。

16世紀の中世日本社会に渡来した中国人たちは、唐人町というコミュニティーを作りつつも決して孤立・閉鎖的マイノリティー集団に没することなく、日本人との血縁関係を深めながら日本社会に同化していきます。彼らは、みずからがもつ高度に専門的な能力を通して、日本で期待された社会的役割を果たし、文化・文明の先進地中国からの技術伝授者としての社会的地位を確立していったと言えるのです。