【エピソード37】村上武吉―宗麟船の公事を免除―

村上武吉―宗麟船の公事を免除―

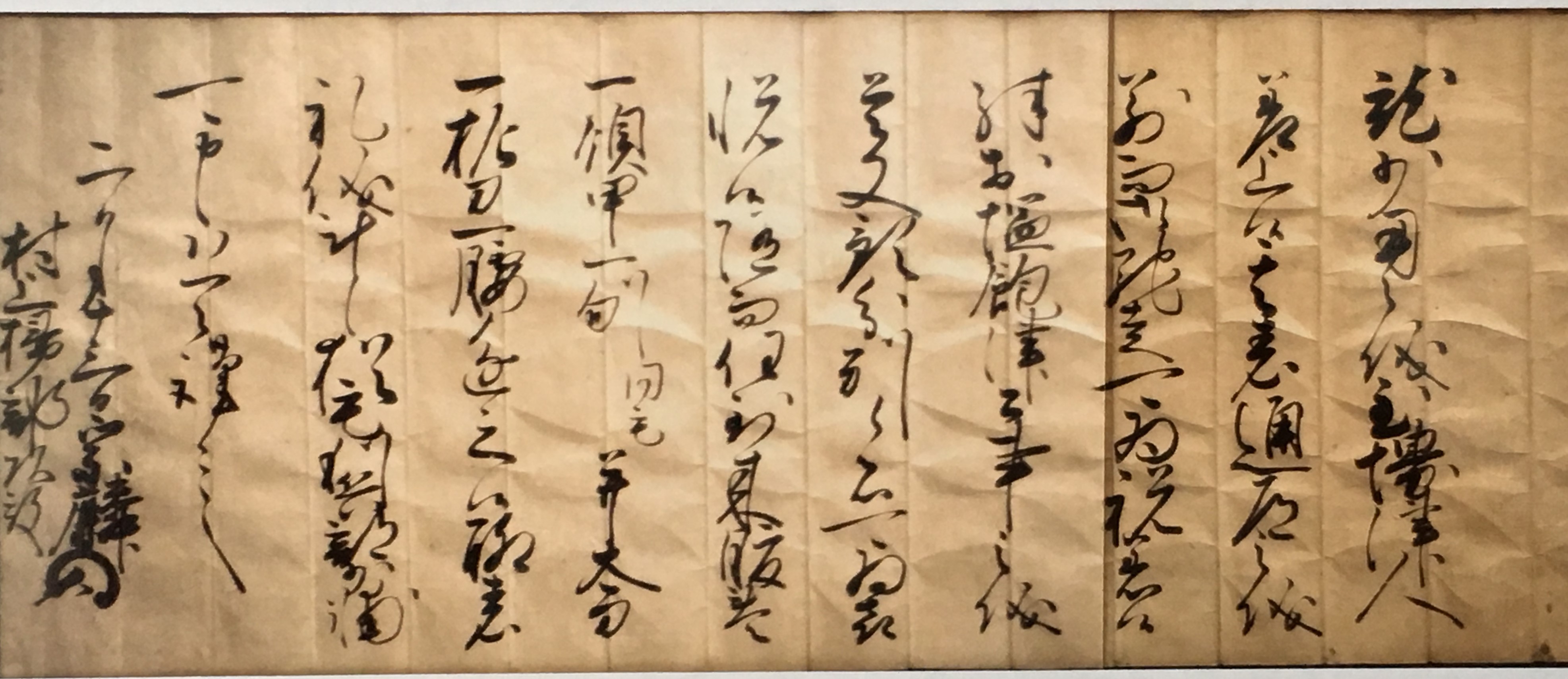

村上武吉に公事免除を依頼した大友宗麟書状(秋山家文書)

16世紀後半の興味深い古文書があります。戦国大名大友義鎮(よししげ)=宗麟が、瀬戸内海をテリトリーとした「海の戦国大名」村上武吉(たけよし)に宛てた切り封跡の残る書状です。当該期の村上氏は、能島(のしま)・来島(くるしま)(ともに愛媛県今治市)・因島(いんのしま)(広島県尾道市)の3島に分かれて勢力を誇った戦国最強の水軍と評されます。

宗麟の花押(かおう)により、書状は永禄6(1563)年から天正3(1575)年の間のものと判明しますが、そこに記されているのは次の依頼文です。

「少用の儀につき、堺の津に至り人を差し上(のぼ)せ候。その表の通道の儀、別して御馳走祝着(しゅうちゃく)たるべく候。殊(こと)に、塩飽(しわく)の津において公事(くじ)の儀、これまた分別に預かり候はば、喜悦たるべく候。随って、到来に任(まか)せ、腹巻(はらまき)一領・甲(かぶと)一刎(はね)・ならびに太刀一振・刀一腰、これを進(まい)らせ候。いささかの礼儀を表すばかりに候」。

所用のため、堺に人を遣わすが、瀬戸内海の通行に際して便宜をはかってほしい。特に、塩飽(香川県丸亀市)の港での公事(通行税)を免除願いたい。礼物として、腹巻・甲・太刀・刀を進上しよう、との内容です。

これまでこの書状は、日本中世における海の大名の海上支配の実態を示す史料として、また、16世紀後半西日本の軍事情勢における能島村上氏と大友氏の同盟関係を証する史料として、おもに政治史的立場から紹介されてきました。しかしながら、そうした事実に加えてさらに注目したいのは、この書状によって塩飽の港での通行税を免除された「船」の存在です。

書状には「少用」としか記されていませんが、九州の戦国大名が畿内に派遣したこの船と使者は、いったい何の目的で瀬戸内海を西から東へと縦断したのでしょうか。

大友義鎮が派遣した使者は、豊後から堺へと向かったのですが、これは単なる政治的使命を伴った大友家家臣の派遣とは考えられません。

使者の乗った船は、この書状の効力により、本来塩飽で支払うべき通行税を免除されます。免れた税の額は定かではありませんが、当該期の九州で1位、2位の富強を誇る大名権力がわざわざ一筆認(したた)めてまで免税依頼していることから、相当の高額と推測されます。

特に、大友氏はこの書状に添えて、腹巻・甲・太刀・刀の4品を礼物として村上氏に進上しています。これらのことから、この船で大友氏が堺へ運ぼうとしていたのは、単なる「人」ではなく、4品の武具の進上に見合う重要かつ免税額の高額な「物資」であったと考えられるのです。

宗麟の花押(かおう)により、書状は永禄6(1563)年から天正3(1575)年の間のものと判明しますが、そこに記されているのは次の依頼文です。

「少用の儀につき、堺の津に至り人を差し上(のぼ)せ候。その表の通道の儀、別して御馳走祝着(しゅうちゃく)たるべく候。殊(こと)に、塩飽(しわく)の津において公事(くじ)の儀、これまた分別に預かり候はば、喜悦たるべく候。随って、到来に任(まか)せ、腹巻(はらまき)一領・甲(かぶと)一刎(はね)・ならびに太刀一振・刀一腰、これを進(まい)らせ候。いささかの礼儀を表すばかりに候」。

所用のため、堺に人を遣わすが、瀬戸内海の通行に際して便宜をはかってほしい。特に、塩飽(香川県丸亀市)の港での公事(通行税)を免除願いたい。礼物として、腹巻・甲・太刀・刀を進上しよう、との内容です。

これまでこの書状は、日本中世における海の大名の海上支配の実態を示す史料として、また、16世紀後半西日本の軍事情勢における能島村上氏と大友氏の同盟関係を証する史料として、おもに政治史的立場から紹介されてきました。しかしながら、そうした事実に加えてさらに注目したいのは、この書状によって塩飽の港での通行税を免除された「船」の存在です。

書状には「少用」としか記されていませんが、九州の戦国大名が畿内に派遣したこの船と使者は、いったい何の目的で瀬戸内海を西から東へと縦断したのでしょうか。

大友義鎮が派遣した使者は、豊後から堺へと向かったのですが、これは単なる政治的使命を伴った大友家家臣の派遣とは考えられません。

使者の乗った船は、この書状の効力により、本来塩飽で支払うべき通行税を免除されます。免れた税の額は定かではありませんが、当該期の九州で1位、2位の富強を誇る大名権力がわざわざ一筆認(したた)めてまで免税依頼していることから、相当の高額と推測されます。

特に、大友氏はこの書状に添えて、腹巻・甲・太刀・刀の4品を礼物として村上氏に進上しています。これらのことから、この船で大友氏が堺へ運ぼうとしていたのは、単なる「人」ではなく、4品の武具の進上に見合う重要かつ免税額の高額な「物資」であったと考えられるのです。