【エピソード36】田北六郎―大名船建造材木を調達―

田北六郎―大名船建造材木を調達―

中世の守護大名による大型構造船の建造とその活動の実態を紹介しましょう。

15世紀はじめに、九州と畿内の間の瀬戸内海を数度にわたって往来した大名船の記録があります。大友家の古文書「大友文書」のなかの次の史料です。

「大友殿春日丸(かすがまる)船壱艘、荷足(にあし)千五百石、兵庫両関ならびに河上諸関、その煩(わずら)いなく、これを通さるべきの状、件(くだん)の如(ごと)し」。応永19(1412)年6月9日に、摂津国守護代が兵庫の関所らに宛てた過書(かしょ)(通行許可証)で、豊後の守護大名大友親世(ちかよ)(大友家第10代当主)の大名船「春日丸」が、1500石の荷物を積載して豊後から兵庫まで航行したことがわかります。

「春日丸」の瀬戸内海就航は、この1度だけではありません。一連の史料に記録されたものだけでも、応永19年6月から同21年7月までの約2年間に4度を数えます。

『兵庫北関入船納帳(きたせきいりふねのうちょう)』という史料によると、文安2(1445)年に東大寺領の兵庫北関を通過した船1903艘のうち、1000石積以上の大型船はわずか4艘のみです。「荷足千五百石」と記された「春日丸」の船体は、600年前の瀬戸内海を往来した多くの木造帆船のなかで、桁外れの大型船であったと推測されるのです。

守護大名期の大友氏による大名船の建造や派遣の事例としては、この他にも、大友親繁(ちかしげ)(第15代当主)が宝徳3(1451)年の遣明船団9艘のなかで、「六号船」を就航させたことが確認できます。

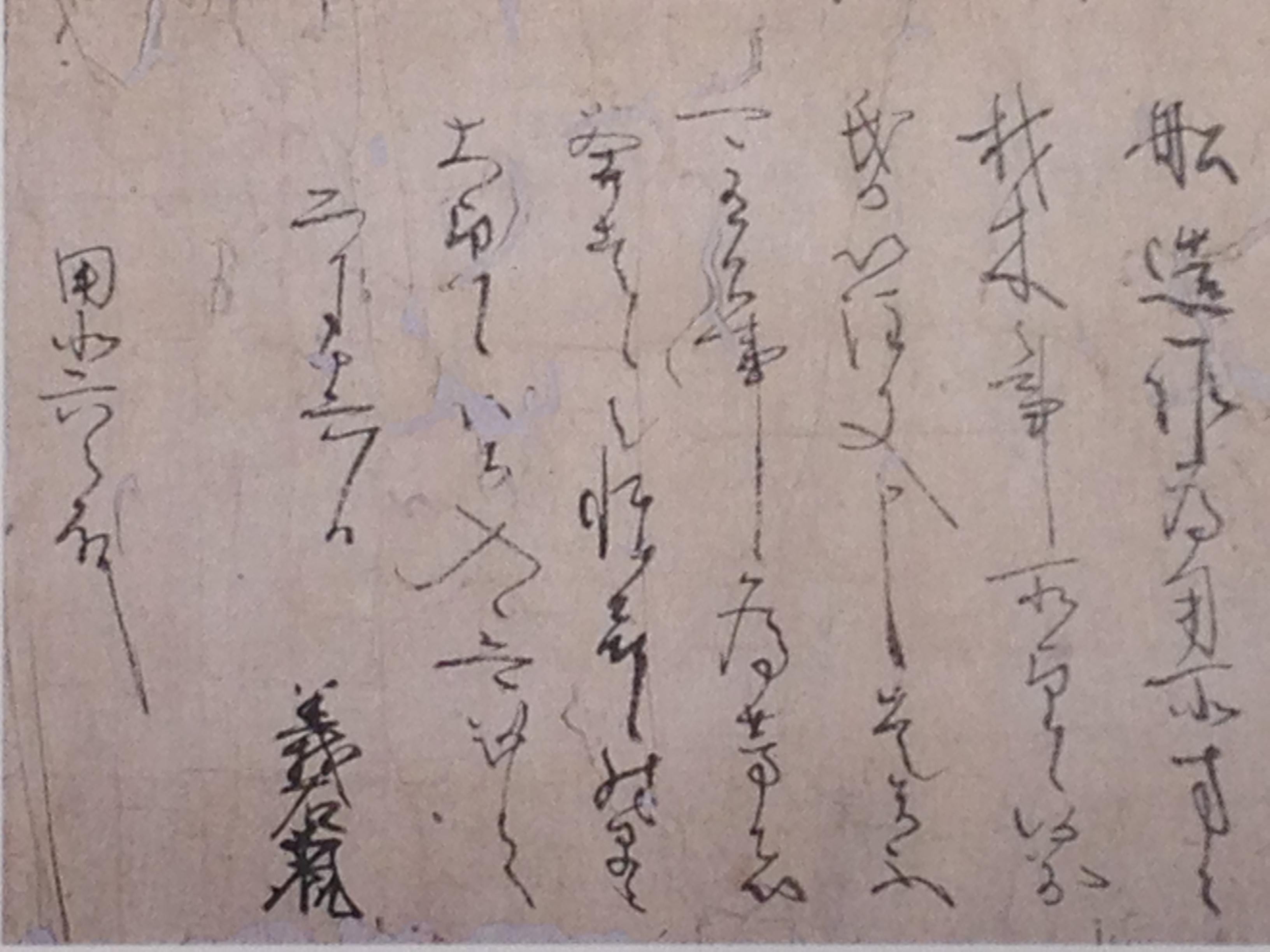

そして、15世紀末の大友義右(よしすけ)(第17代当主)の代には、大名船の建造用材木を家臣から調達したことを示す次の史料も残されています。

「船造作(ぞうさく)の用所として、方々に材木の事所望(しょもう)候、よって別紙注文をもって申し候、これは公事(くじ)にあるべからず候、芳志(ほうし)として奔走(ほんそう)候わば、悦喜(えっき)候、ことに早々大望に候、憑(たの)み入り候、恐々謹言(きょうきょうきんげん)」。

大友義右が田北六郎に宛てた書状で、大名船建造のため領国内各地から材木を徴集することを伝え、田北氏に対しても別紙にリストアップした材木を、公事(税)としてではなく、家臣からの芳志として早急に調達するよう命じた内容です。

大友氏庶子家出身の田北氏は、豊後の山間部に位置する直入(なおいり)郡の上田北から下田北(大分県竹田市)にかけて領地を有し、鎌倉時代以来、田北村地頭職(じとうしき)を相伝する有力領主です。15世紀の大友氏歴代当主が保有した大型大名船は、こうした家臣団の「芳志」の力によって建造されたと言えます。

15世紀はじめに、九州と畿内の間の瀬戸内海を数度にわたって往来した大名船の記録があります。大友家の古文書「大友文書」のなかの次の史料です。

「大友殿春日丸(かすがまる)船壱艘、荷足(にあし)千五百石、兵庫両関ならびに河上諸関、その煩(わずら)いなく、これを通さるべきの状、件(くだん)の如(ごと)し」。応永19(1412)年6月9日に、摂津国守護代が兵庫の関所らに宛てた過書(かしょ)(通行許可証)で、豊後の守護大名大友親世(ちかよ)(大友家第10代当主)の大名船「春日丸」が、1500石の荷物を積載して豊後から兵庫まで航行したことがわかります。

「春日丸」の瀬戸内海就航は、この1度だけではありません。一連の史料に記録されたものだけでも、応永19年6月から同21年7月までの約2年間に4度を数えます。

『兵庫北関入船納帳(きたせきいりふねのうちょう)』という史料によると、文安2(1445)年に東大寺領の兵庫北関を通過した船1903艘のうち、1000石積以上の大型船はわずか4艘のみです。「荷足千五百石」と記された「春日丸」の船体は、600年前の瀬戸内海を往来した多くの木造帆船のなかで、桁外れの大型船であったと推測されるのです。

守護大名期の大友氏による大名船の建造や派遣の事例としては、この他にも、大友親繁(ちかしげ)(第15代当主)が宝徳3(1451)年の遣明船団9艘のなかで、「六号船」を就航させたことが確認できます。

そして、15世紀末の大友義右(よしすけ)(第17代当主)の代には、大名船の建造用材木を家臣から調達したことを示す次の史料も残されています。

「船造作(ぞうさく)の用所として、方々に材木の事所望(しょもう)候、よって別紙注文をもって申し候、これは公事(くじ)にあるべからず候、芳志(ほうし)として奔走(ほんそう)候わば、悦喜(えっき)候、ことに早々大望に候、憑(たの)み入り候、恐々謹言(きょうきょうきんげん)」。

大友義右が田北六郎に宛てた書状で、大名船建造のため領国内各地から材木を徴集することを伝え、田北氏に対しても別紙にリストアップした材木を、公事(税)としてではなく、家臣からの芳志として早急に調達するよう命じた内容です。

大友氏庶子家出身の田北氏は、豊後の山間部に位置する直入(なおいり)郡の上田北から下田北(大分県竹田市)にかけて領地を有し、鎌倉時代以来、田北村地頭職(じとうしき)を相伝する有力領主です。15世紀の大友氏歴代当主が保有した大型大名船は、こうした家臣団の「芳志」の力によって建造されたと言えます。

「船造作」材木の調達を命じた大友義右書状(田北家文書)