【エピソード34】豊饒鑑述―遣明船積荷の調達を筑後に指示―

豊饒鑑述―遣明船積荷の調達を筑後に指示―

足利義政の宝徳3(1451)年の遣明船団9艘に、莫大な量の豊後と薩摩産の硫黄が積まれていた話は前回しました。

なかでも、硫黄産地の守護大名大友親繁(ちかしげ)が経営した6号船には、90200斤(きん)=およそ54トンの硫黄が積まれます。その量は、天龍寺経営1号船の2倍、伊勢法楽舎(ほうらくしゃ)9号船の8倍に相当。さながら九州大名による中国への硫黄「爆売り」です。

こうして宝徳度の遣明船経営で莫大な利益をあげた大友氏でしたが、9艘・1200名規模の日本からの渡航船団を迎える明側の負担は大きく、以後、明は、3艘・300名以内、10年1貢という規定「景泰約条(けいたいやくじょう)」を取り決めます。この制限により、以後の大友氏は遣明船経営に直接参画できなくなり、幕府秘蔵「日本国王」印鑑を入手した大内氏や細川氏の派遣船の後方支援にまわります。その状況は16世紀半ばまで続きました。

そして天文21(1552)年、状況が一変します。遣明船経営を独占した大内義隆が陶隆房(すえたかふさ)の軍事行動で没し、跡目に大友義鎮(よししげ)(宗麟)の弟晴英(はるふさ)が入ったのです。これにより、宝徳度の遣明船以来100年ぶりに、「日本国王」の上表文(じょうひょうぶん)をもつ正規遣明船を、大内・大友合同で派遣するチャンスが訪れました。

筑後の「三池文書」のなかに次のような興味深い古文書があります。「渡唐船につき、重(かさね)々荷所の儀、御書をもって奉書を仰せ出され候。(中略)必ず近日に渡邊宗佐が参るべくの間、そのうち御分別専要に存じ候」と記した、「鑑述(あきのぶ)」という人物が筑後の領主三池親員(ちかかず)に宛てた書状です。「渡唐船(遣明船)の積荷の調達について、大友氏からの御書と奉書が発令された。近日中に、調達奉行の渡邊宗佐がそちら(筑後)に出向くので対応せよ」との内容です。

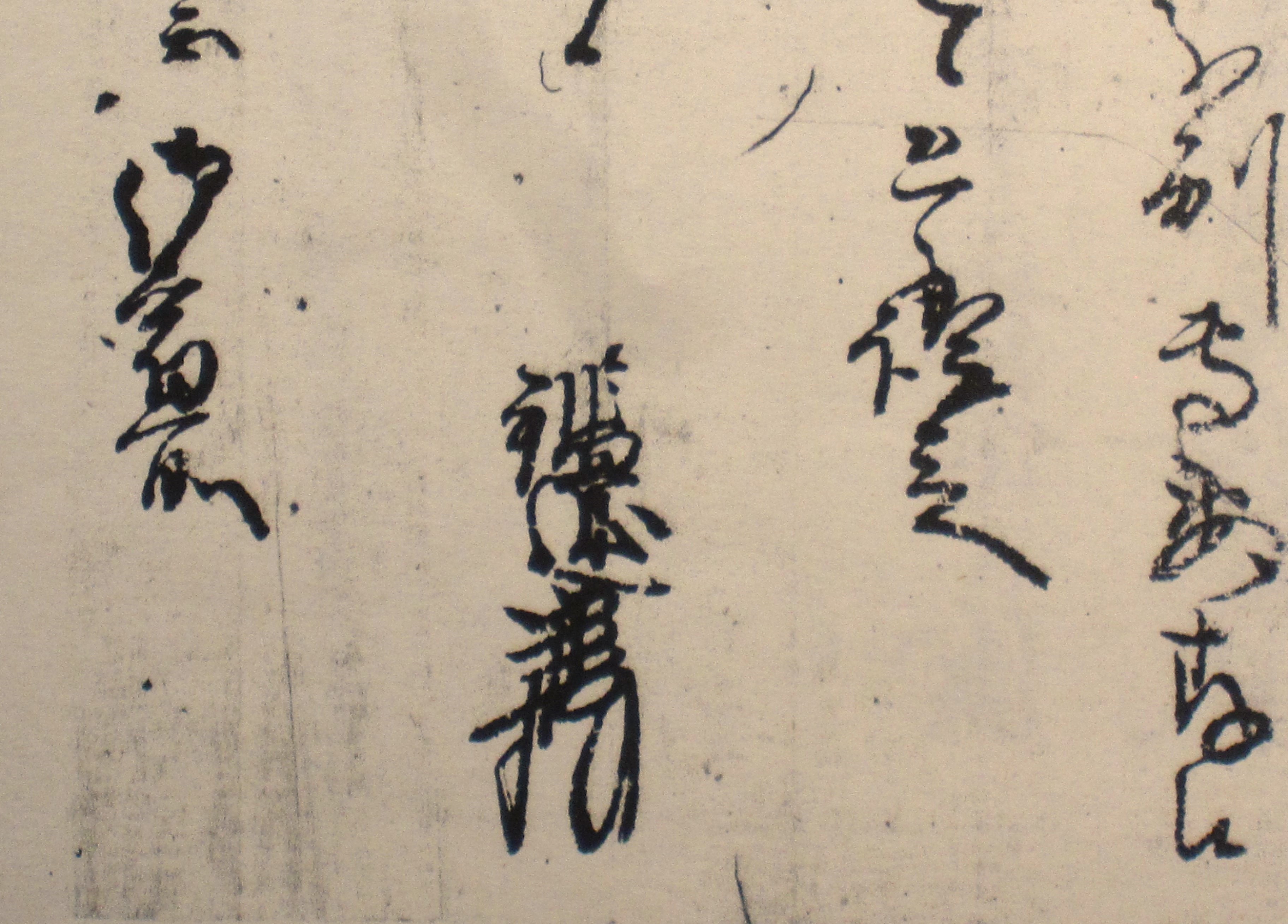

『熊本県史料』では、「鑑述」の姓と書状発給年を不明としていますが、東京大学史料編纂所蔵の写真帳で「鑑述」の花押(かおう)(サイン)を確認したところ、大友家家臣の豊饒(ぶにょう)鑑述が1550年代に使用した花押であることが判明しました。

このことから、この書状は、大友義鎮が遣明船に積み込む積荷の調達を北部九州の領国各地に命じ、筑後方面からも上納させるべく、その調達奉行渡邊宗佐を三池氏のもとに派遣したことを通達したもので、その前後関係から弘治2(1556)年9月のものと推測できます。こうして九州の戦国大名大友義鎮は、「日本国王」上表文を有する大内船に随伴するかたちで、宝徳度の遣明船以来およそ100年ぶりに正規遣明船の派遣に成功したのです。

なかでも、硫黄産地の守護大名大友親繁(ちかしげ)が経営した6号船には、90200斤(きん)=およそ54トンの硫黄が積まれます。その量は、天龍寺経営1号船の2倍、伊勢法楽舎(ほうらくしゃ)9号船の8倍に相当。さながら九州大名による中国への硫黄「爆売り」です。

こうして宝徳度の遣明船経営で莫大な利益をあげた大友氏でしたが、9艘・1200名規模の日本からの渡航船団を迎える明側の負担は大きく、以後、明は、3艘・300名以内、10年1貢という規定「景泰約条(けいたいやくじょう)」を取り決めます。この制限により、以後の大友氏は遣明船経営に直接参画できなくなり、幕府秘蔵「日本国王」印鑑を入手した大内氏や細川氏の派遣船の後方支援にまわります。その状況は16世紀半ばまで続きました。

そして天文21(1552)年、状況が一変します。遣明船経営を独占した大内義隆が陶隆房(すえたかふさ)の軍事行動で没し、跡目に大友義鎮(よししげ)(宗麟)の弟晴英(はるふさ)が入ったのです。これにより、宝徳度の遣明船以来100年ぶりに、「日本国王」の上表文(じょうひょうぶん)をもつ正規遣明船を、大内・大友合同で派遣するチャンスが訪れました。

筑後の「三池文書」のなかに次のような興味深い古文書があります。「渡唐船につき、重(かさね)々荷所の儀、御書をもって奉書を仰せ出され候。(中略)必ず近日に渡邊宗佐が参るべくの間、そのうち御分別専要に存じ候」と記した、「鑑述(あきのぶ)」という人物が筑後の領主三池親員(ちかかず)に宛てた書状です。「渡唐船(遣明船)の積荷の調達について、大友氏からの御書と奉書が発令された。近日中に、調達奉行の渡邊宗佐がそちら(筑後)に出向くので対応せよ」との内容です。

『熊本県史料』では、「鑑述」の姓と書状発給年を不明としていますが、東京大学史料編纂所蔵の写真帳で「鑑述」の花押(かおう)(サイン)を確認したところ、大友家家臣の豊饒(ぶにょう)鑑述が1550年代に使用した花押であることが判明しました。

このことから、この書状は、大友義鎮が遣明船に積み込む積荷の調達を北部九州の領国各地に命じ、筑後方面からも上納させるべく、その調達奉行渡邊宗佐を三池氏のもとに派遣したことを通達したもので、その前後関係から弘治2(1556)年9月のものと推測できます。こうして九州の戦国大名大友義鎮は、「日本国王」上表文を有する大内船に随伴するかたちで、宝徳度の遣明船以来およそ100年ぶりに正規遣明船の派遣に成功したのです。

大友家家臣豊饒鑑述の花押(「三池文書」)