【エピソード25】鄭舜功―倭寇禁圧の明朝使節―

鄭舜功―倭寇禁圧の明朝使節―

16世紀の東アジア国際社会での最大の懸案は、「倭寇(わこう)」問題でした。

15世紀初めに成立した中国明(みん)の海禁政策は、アジア周辺国の国王が中国皇帝に朝貢(ちょうこう)する形での外交と貿易のみを認め、一般中国人の海外渡航や貿易を禁じるものでした。ところが、16世紀になるとその体制が崩れ始めて、中国大陸沿海部での密貿易が横行します。その密貿易ネットワークは、中国人や日本人をはじめとした東アジアの様々な民族に新興勢力のポルトガル人なども加わった複雑なものでしたが、「倭寇」とのネーミングが示すように、明政府は、海賊行為の首謀は日本人であると考えて、たびたび日本にその取り締まりを要請しました。

倭寇活動の最盛期の嘉靖(かせい)34(1555)年、その取り締まりのために日本を訪れたのが鄭舜功(ていしゅんこう)です。

鄭舜功は、この年の4月に広州を発ち、福建から琉球を経由し、九州の東海岸沿いを北上して豊後(ぶんご)に上陸します。倭寇の禁圧を依頼するため2人の使者を室町幕府のもとに派遣し、自らは当時の九州で最大の勢力を有していた戦国大名大友氏のもとに滞在して取り締まり交渉を行ったのです。

『明世宗実録(みんせいそうじつろく)』という中国の記録には、鄭舜功と面会した大名大友義鎮(よししげ)=宗麟(そうりん)が、「近年の中国沿岸で横行している海禁破りの密貿易活動は、中国の密貿易商人が日本人を呼び寄せて行っているものだということを、私は知らなかった」と述べて、日本人の倭寇行為を「謝罪」したと記されています。大友氏自身の認識はともかく、明政府の立場からは、日本の有力戦国大名が、東アジアの国際的倭寇集団による密貿易を取り締まる責任の一端を負うべき存在と目されていたことによる表現です。

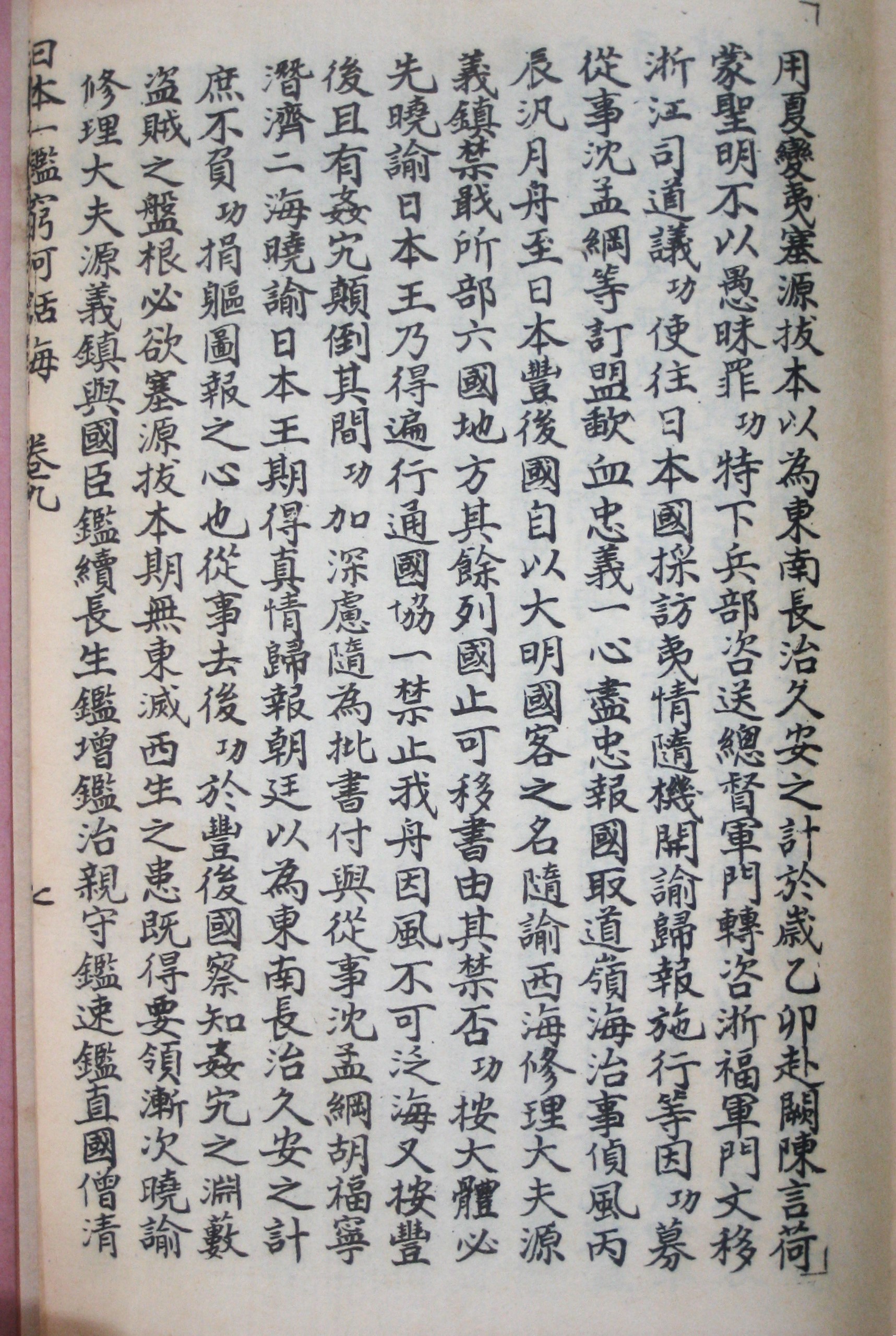

また、鄭舜功が著した『日本一鑑(いっかん)』という史料によると、鄭舜功はこの時に、大名の大友義鎮だけでなく、「国臣鑑続・長生・鑑増・鑑治・親守・鑑速・鑑直」の7名とも面会して、倭寇取り締まりへの協力を依頼しています。人名の記録ミスがありますが、この7名は、それぞれ臼杵鑑続(うすきあきつぐ)・田北鑑生(たきたあきなり)・吉岡長増(よしおかながます)・雄城治景(おぎはるかげ)・志賀親守(しがちかもり)・臼杵鑑速(あきすみ)・吉弘鑑理(よしひろあきまさ)のことで、「加判衆(かばんしゅう)」と呼ばれる大友政権の中枢に序列付けられた奉行人です。

16世紀半ばのこの時期、九州の幅広い範囲に領土を拡大した大友氏の政治と外交は、まさにこの当主義鎮と数名の加判衆によって政策決定されていました。この点において、鄭舜功の日本での情報収集の緻密さと、その結果に基づいた外交交渉相手選択の的確さも指摘することができます。

15世紀初めに成立した中国明(みん)の海禁政策は、アジア周辺国の国王が中国皇帝に朝貢(ちょうこう)する形での外交と貿易のみを認め、一般中国人の海外渡航や貿易を禁じるものでした。ところが、16世紀になるとその体制が崩れ始めて、中国大陸沿海部での密貿易が横行します。その密貿易ネットワークは、中国人や日本人をはじめとした東アジアの様々な民族に新興勢力のポルトガル人なども加わった複雑なものでしたが、「倭寇」とのネーミングが示すように、明政府は、海賊行為の首謀は日本人であると考えて、たびたび日本にその取り締まりを要請しました。

倭寇活動の最盛期の嘉靖(かせい)34(1555)年、その取り締まりのために日本を訪れたのが鄭舜功(ていしゅんこう)です。

鄭舜功は、この年の4月に広州を発ち、福建から琉球を経由し、九州の東海岸沿いを北上して豊後(ぶんご)に上陸します。倭寇の禁圧を依頼するため2人の使者を室町幕府のもとに派遣し、自らは当時の九州で最大の勢力を有していた戦国大名大友氏のもとに滞在して取り締まり交渉を行ったのです。

『明世宗実録(みんせいそうじつろく)』という中国の記録には、鄭舜功と面会した大名大友義鎮(よししげ)=宗麟(そうりん)が、「近年の中国沿岸で横行している海禁破りの密貿易活動は、中国の密貿易商人が日本人を呼び寄せて行っているものだということを、私は知らなかった」と述べて、日本人の倭寇行為を「謝罪」したと記されています。大友氏自身の認識はともかく、明政府の立場からは、日本の有力戦国大名が、東アジアの国際的倭寇集団による密貿易を取り締まる責任の一端を負うべき存在と目されていたことによる表現です。

また、鄭舜功が著した『日本一鑑(いっかん)』という史料によると、鄭舜功はこの時に、大名の大友義鎮だけでなく、「国臣鑑続・長生・鑑増・鑑治・親守・鑑速・鑑直」の7名とも面会して、倭寇取り締まりへの協力を依頼しています。人名の記録ミスがありますが、この7名は、それぞれ臼杵鑑続(うすきあきつぐ)・田北鑑生(たきたあきなり)・吉岡長増(よしおかながます)・雄城治景(おぎはるかげ)・志賀親守(しがちかもり)・臼杵鑑速(あきすみ)・吉弘鑑理(よしひろあきまさ)のことで、「加判衆(かばんしゅう)」と呼ばれる大友政権の中枢に序列付けられた奉行人です。

16世紀半ばのこの時期、九州の幅広い範囲に領土を拡大した大友氏の政治と外交は、まさにこの当主義鎮と数名の加判衆によって政策決定されていました。この点において、鄭舜功の日本での情報収集の緻密さと、その結果に基づいた外交交渉相手選択の的確さも指摘することができます。

『日本一鑑』に記録される加判衆7名の名前(最終行)