【エピソード24】雪舟等楊―大友親繁が支えた水墨画家―

雪舟等楊―大友親繁が支えた水墨画家―

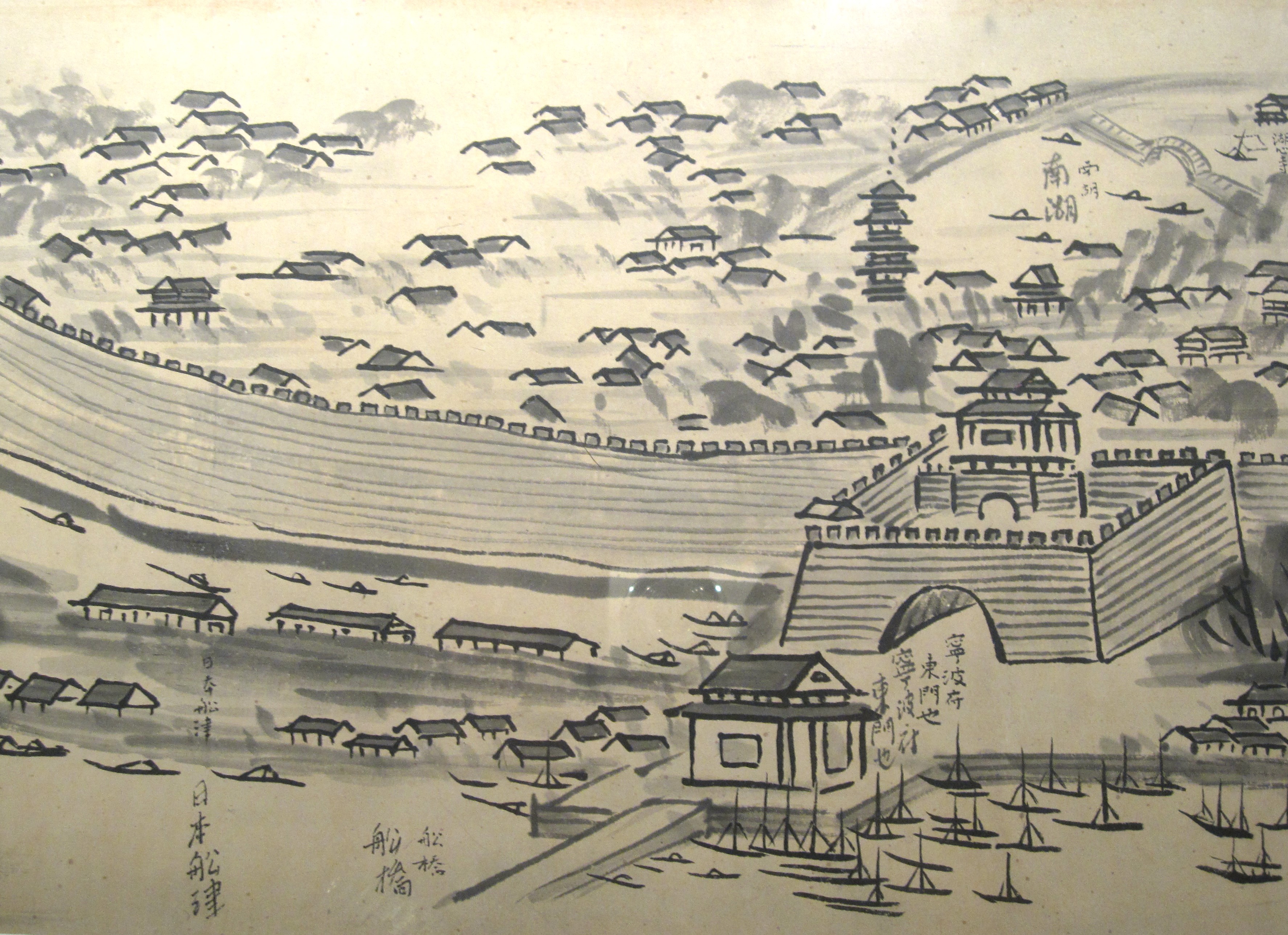

雪舟が描いた寧波の図(中国寧波博物館)

日本画壇のなかで十指に数えられるほど有名な雪舟等楊(せっしゅうとうよう)。備中に生まれ、京都相国寺で周文(しゅうぶん)の絵画を学んで水墨画の技術を磨いたことや、周防(すおう)山口に移住して大内氏の庇護の下で作画活動に邁進したことは広く知られていますが、山口同様に豊後府内(大分市)にもアトリエを設け、大友氏の庇護の下で精力的な制作活動を行っていた事実はあまり知られていません。

雪舟の豊後での活動を明証する唯一の文献史料が、呆夫良心(ばいふりょうしん)の記した「天開図画楼記(てんかいとがろうき)」です。呆夫良心は、寛正6(1465)年の遣明船に雪舟とともに乗船して中国寧波(ニンポウ)の港に上陸した人物で、帰国して豊後に滞在中の雪舟のもとを訪れ、文明8(1476)年にこの記録を著しました。

それによると、雪舟は、府内の郊外に小楼を建て、そのアトリエを「天開図画」と呼んでいました。「天開図画」とは、中国の眺望の開けた風雅な楼閣を意味するもので、遣明船団の一員としての中国での見聞に基づく命名と思われます。アトリエは、眼前(北方)に別府湾の海をのぞみ、南方には大分平野南部の山々を仰ぎ、西方には大友氏の高崎山城がそびえ、東方には河口で2つに分流する大分川が見える景勝の地に位置していて、まさに「天開図画楼」の名にふさわしい立地環境だったようです。

雪舟のアトリエ天開図画楼の内部を見た呆夫良心は、次のように記しています。「そこには、絵の具と絵筆が乱雑に置かれ、すでに描き終えた作品や、制作途中のものなど、多数の作品が表装して壁に掛けられている。彼の作画活動は日夜に及び、描き疲れた時には小休止して外の風にあたり、また絵筆を握るという力の入れようだ」。アトリエでの制作活動に没頭し、水墨画家として充実した雪舟の状況が伝わってきます。

雪舟のこうした作画活動を支えたのは、大友氏第15代の大友親繁(ちかしげ)でした。親繁は、室町幕府の遣明船団のなかに自らの大名船を仕立てるほどの政治力と経済力をもちながらも、一方で、貿易商人への抽分銭(ちゅうぶんせん)(貿易関税)率を他の大名より引き下げ、自らは茅葺(かやぶ)き竹敷きの質素な館(やかた)に住んだ人物です。中国大陸に近い九州の地を領有する守護大名大友親繁の「寡欲(かよく)」で「純朴」と評される政治姿勢は、まさしく禅僧雪舟の追い求める水墨画家としての作画モチーフに一致します。文明8年当時、66歳の大友親繁と57歳の雪舟等楊。2人による文化的交流が大友館や万寿寺の座敷で行われ、天開図画楼での充実した作画活動に結実していったものと推測されます。

雪舟の豊後での活動を明証する唯一の文献史料が、呆夫良心(ばいふりょうしん)の記した「天開図画楼記(てんかいとがろうき)」です。呆夫良心は、寛正6(1465)年の遣明船に雪舟とともに乗船して中国寧波(ニンポウ)の港に上陸した人物で、帰国して豊後に滞在中の雪舟のもとを訪れ、文明8(1476)年にこの記録を著しました。

それによると、雪舟は、府内の郊外に小楼を建て、そのアトリエを「天開図画」と呼んでいました。「天開図画」とは、中国の眺望の開けた風雅な楼閣を意味するもので、遣明船団の一員としての中国での見聞に基づく命名と思われます。アトリエは、眼前(北方)に別府湾の海をのぞみ、南方には大分平野南部の山々を仰ぎ、西方には大友氏の高崎山城がそびえ、東方には河口で2つに分流する大分川が見える景勝の地に位置していて、まさに「天開図画楼」の名にふさわしい立地環境だったようです。

雪舟のアトリエ天開図画楼の内部を見た呆夫良心は、次のように記しています。「そこには、絵の具と絵筆が乱雑に置かれ、すでに描き終えた作品や、制作途中のものなど、多数の作品が表装して壁に掛けられている。彼の作画活動は日夜に及び、描き疲れた時には小休止して外の風にあたり、また絵筆を握るという力の入れようだ」。アトリエでの制作活動に没頭し、水墨画家として充実した雪舟の状況が伝わってきます。

雪舟のこうした作画活動を支えたのは、大友氏第15代の大友親繁(ちかしげ)でした。親繁は、室町幕府の遣明船団のなかに自らの大名船を仕立てるほどの政治力と経済力をもちながらも、一方で、貿易商人への抽分銭(ちゅうぶんせん)(貿易関税)率を他の大名より引き下げ、自らは茅葺(かやぶ)き竹敷きの質素な館(やかた)に住んだ人物です。中国大陸に近い九州の地を領有する守護大名大友親繁の「寡欲(かよく)」で「純朴」と評される政治姿勢は、まさしく禅僧雪舟の追い求める水墨画家としての作画モチーフに一致します。文明8年当時、66歳の大友親繁と57歳の雪舟等楊。2人による文化的交流が大友館や万寿寺の座敷で行われ、天開図画楼での充実した作画活動に結実していったものと推測されます。