【エピソード19】樹岩見山―狩野永徳と問答した博識唐人―

樹岩見山―狩野永徳と問答した博識唐人―

『大友興廃記』のなかに、樹岩見山(じゅがんけんざん)という唐人の物語があります。

大友義鎮(よししげ)=宗麟が臼杵に丹生島(にうじま)城を建設した際に、都から狩野永徳を招いたのは元亀2(1571)年のことですが、この時の臼杵に明から渡来して居住していた中国人が樹岩見山です。

永徳は、襖絵の制作で滞在中の臼杵で見山を訪ね、中国絵画における人物画と風景画の神髄を見山に尋ねます。見山は、天地創生以来の自然・四季の原理をモチーフにした画法を、南宋の詩人陳簡斎(ちんかんさい)の詩を添えて説明します。見山の博識ぶりに感嘆した永徳は、以後の指南を依頼するとともに、見山から学び得た技法を使って制作途中だった丹生島城の座敷絵を修正したとの内容です。

安土桃山時代の日本画壇で支配的な地位をもった狩野永徳が、青年期に九州で出会ったこの樹岩見山という人物は、何者なのでしょうか。

この時代の豊後から伊勢神宮に参詣した人のリストを記録した参宮帳が現存しており、この史料から、豊後府内の各町に居住した72人の町人名が明らかになります。注目したいのが、天正17(1589)年3月13日に「ゑんはい」「与三郎」「新四郎」「石井新次郎」の4名とともに参宮した唐人町の「けんさん」の存在です。その音から「けんさん」=「見山」。樹岩見山が、天正末年の府内に確かに実在していたことを、参宮帳は明証しているのです。

では、元亀から天正までの20年近くにおよぶ日本在住の間、彼は何をしていたのでしょう。

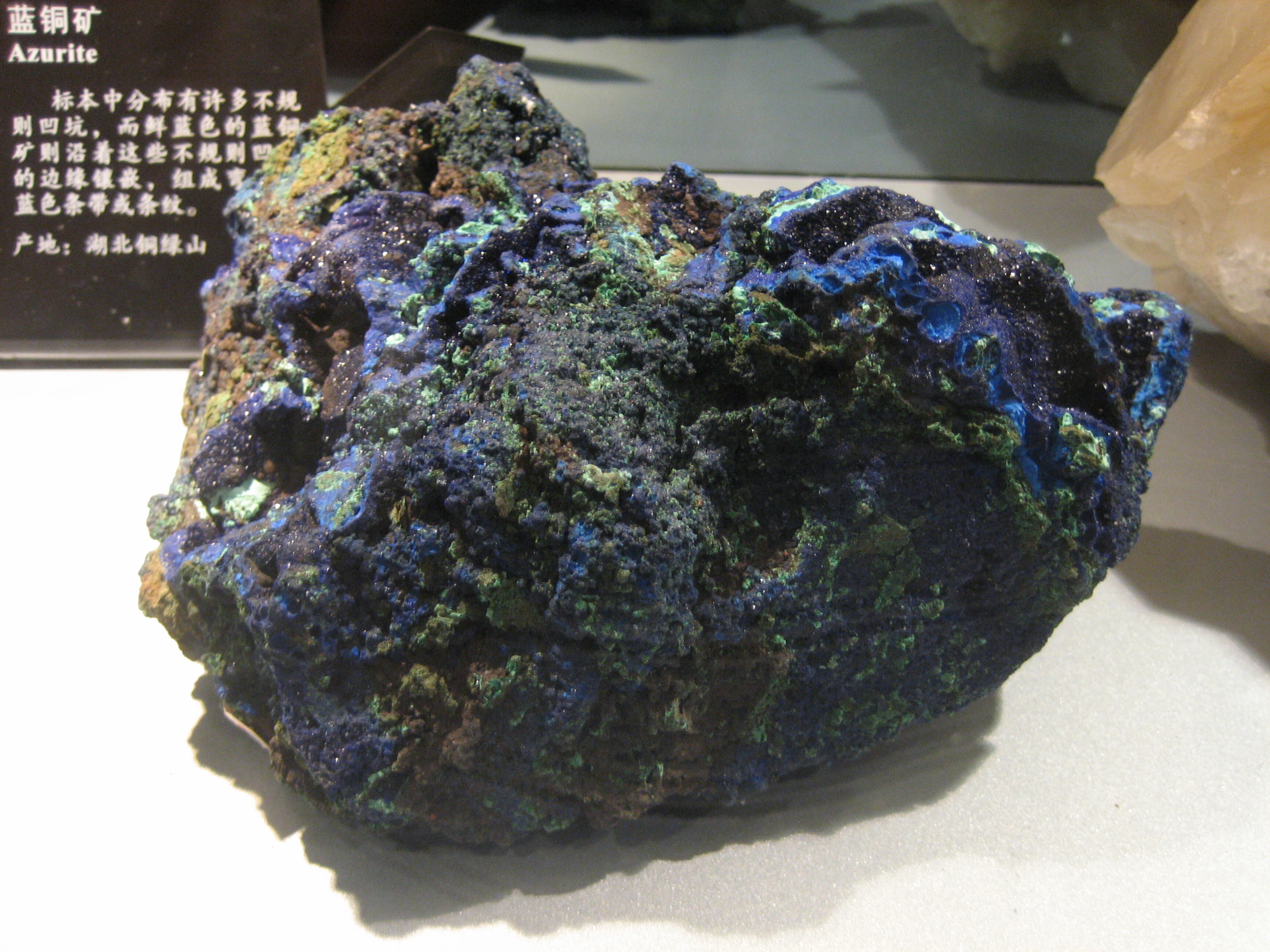

中世肥後の交易都市高瀬(熊本県玉名市)に、宝成就寺(ほうじょうじゅじ)という寺院があり、天正2(1574)年の大友義鎮書状を所蔵しています。それによると、見山が、宝成就寺から預かった「金青(こんじょう)五両」を大友氏のもとへ送り届け、帰路には義鎮から預かった「狩野筆」の扇子3本を宝成就寺に届けたことがわかります。「金青」とは、古代・中世の仏像や絵画の制作で使う濃い青色の岩絵具で、現代ではアズライトなどと呼ばれます。国内ではほとんど産出されず、その大半が中国からの輸入品=「唐物(からもの)」です。

つまり、見山は、高瀬の宝成就寺に中国からもたらされた「金青」を大友氏のもとへ運び、また大友氏のもとからは3年前に狩野永徳が豊後で描き残していった扇子を答礼として宝成就寺に渡すという使命を果たしたのです。一般の使者ではなく、中国の絵画技術に精通した見山がこの活動を行うことによって、良質の「金青」が大友氏のもとに届けられ、また扇子3本も作者狩野永徳との問答のエピソードを添えて宝成就寺に贈られることになったでしょう。

大友義鎮(よししげ)=宗麟が臼杵に丹生島(にうじま)城を建設した際に、都から狩野永徳を招いたのは元亀2(1571)年のことですが、この時の臼杵に明から渡来して居住していた中国人が樹岩見山です。

永徳は、襖絵の制作で滞在中の臼杵で見山を訪ね、中国絵画における人物画と風景画の神髄を見山に尋ねます。見山は、天地創生以来の自然・四季の原理をモチーフにした画法を、南宋の詩人陳簡斎(ちんかんさい)の詩を添えて説明します。見山の博識ぶりに感嘆した永徳は、以後の指南を依頼するとともに、見山から学び得た技法を使って制作途中だった丹生島城の座敷絵を修正したとの内容です。

安土桃山時代の日本画壇で支配的な地位をもった狩野永徳が、青年期に九州で出会ったこの樹岩見山という人物は、何者なのでしょうか。

この時代の豊後から伊勢神宮に参詣した人のリストを記録した参宮帳が現存しており、この史料から、豊後府内の各町に居住した72人の町人名が明らかになります。注目したいのが、天正17(1589)年3月13日に「ゑんはい」「与三郎」「新四郎」「石井新次郎」の4名とともに参宮した唐人町の「けんさん」の存在です。その音から「けんさん」=「見山」。樹岩見山が、天正末年の府内に確かに実在していたことを、参宮帳は明証しているのです。

では、元亀から天正までの20年近くにおよぶ日本在住の間、彼は何をしていたのでしょう。

中世肥後の交易都市高瀬(熊本県玉名市)に、宝成就寺(ほうじょうじゅじ)という寺院があり、天正2(1574)年の大友義鎮書状を所蔵しています。それによると、見山が、宝成就寺から預かった「金青(こんじょう)五両」を大友氏のもとへ送り届け、帰路には義鎮から預かった「狩野筆」の扇子3本を宝成就寺に届けたことがわかります。「金青」とは、古代・中世の仏像や絵画の制作で使う濃い青色の岩絵具で、現代ではアズライトなどと呼ばれます。国内ではほとんど産出されず、その大半が中国からの輸入品=「唐物(からもの)」です。

つまり、見山は、高瀬の宝成就寺に中国からもたらされた「金青」を大友氏のもとへ運び、また大友氏のもとからは3年前に狩野永徳が豊後で描き残していった扇子を答礼として宝成就寺に渡すという使命を果たしたのです。一般の使者ではなく、中国の絵画技術に精通した見山がこの活動を行うことによって、良質の「金青」が大友氏のもとに届けられ、また扇子3本も作者狩野永徳との問答のエピソードを添えて宝成就寺に贈られることになったでしょう。

中国産アズライト(広州博物館蔵)