【エピソード18】竹中宮内少輔―大野川を拠点とする蔵奉行―

竹中宮内少輔―大野川を拠点とする蔵奉行―

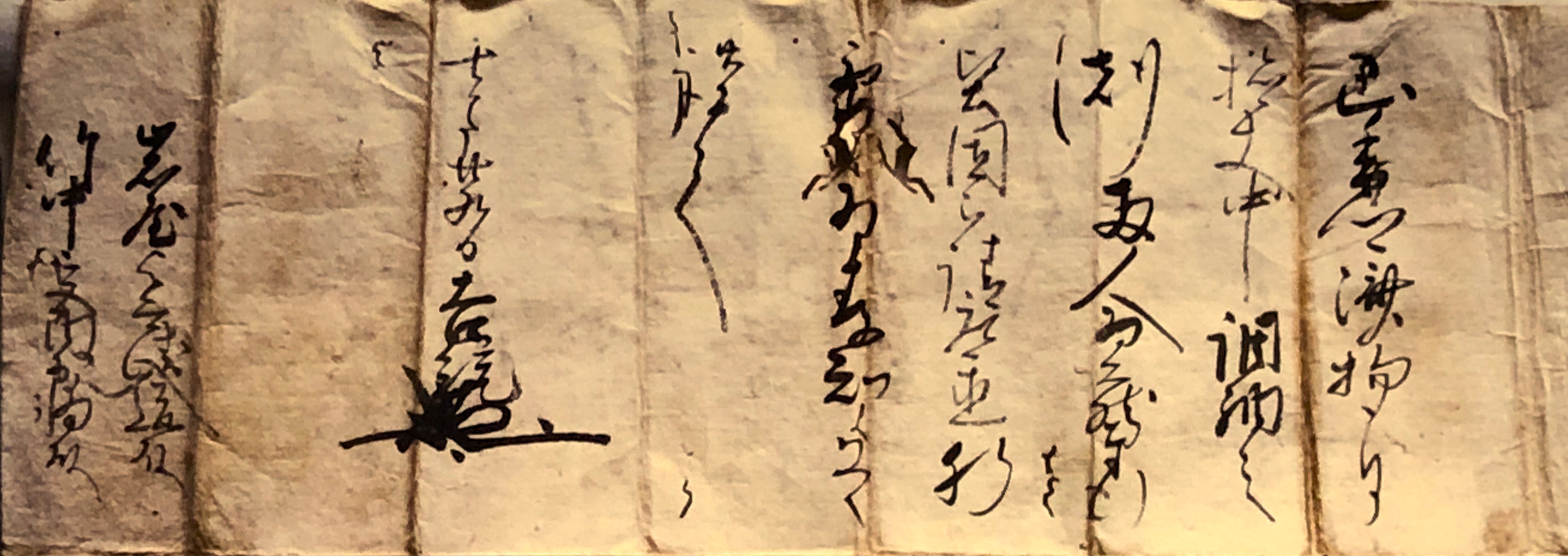

竹中宮内少輔らに山香郷からの年貢を蔵奉行として受け取るよう命じた大友義統(吉統)の書状(竹中文書)

文禄元(1592)年、豊臣秀吉は全国の大名に朝鮮出兵への従軍を命じます。出陣準備に際して、大友義統(よしむね)が家臣の竹中宮内少輔(くないしょうゆ)に宛てた書状が残されています。当初はお供としての従軍を命じたが、兵粮米の調達などの「料所調(りょうしょととのえ)」が重要なので、「蔵方」の業務を申し付ける、という内容です。

また、別の書状で義統は、山香(大分県杵築市)方面から大友氏のもとへ納められる「済物」(年貢の一種)を、「蔵奉行(くらぶぎょう)」として「請け取り置」くことを竹中氏に命じています。

豊後の領国内各地から大友氏のもとへ納められる年貢を蔵場で「請け取り置」くのが蔵奉行竹中宮内少輔の家臣としての役割ですが、その業務が朝鮮出兵という臨戦下に、出兵軍のための兵粮米を調達する業務にすり替わっていく事態は、戦国時代の政治・軍事状況を勘案することで首肯できます。

ところが、この蔵奉行竹中宮内少輔は、もう一つの重要な業務の遂行を大友義統から要請されています。

大友氏権力への抵抗勢力が多かった国東(くにさき、大分県国東市)地域では、「間別銭(まべちせん)」という領民所有の家屋にかける税に対して「不勤之人」(納税に従わない人)が多かったようで、義統は督促のための家臣を現地に派遣します。その、現代で言うところの税務官のひとりとして現地に派遣され、「間別銭」の「請け取り」を命じられたのが、竹中氏なのです。

竹中宮内少輔は、その義統書状を持って国東に向かい、催促に応じない在地領主には主君からの督促内容を直に披露しながら納入を説得していったものと思われます。戦国時代の蔵奉行の業務は、単に蔵場に持ち込まれる物資を勘定・収蔵することのみでなく、徴税対象の現地に出向いて、未納者には早期の調納を催促する業務をも併せもっていたと言えるのです。

この蔵奉行の竹中氏は、豊後国内を流れる大野川に沿って、その下流西岸の海部郡毛井(けい)村(大分市)に本貫地をもちながら、東岸の丹生(にう)荘、そして上流の大野荘(豊後大野市)へと、川の流路に沿って所領を拡大した大友家家臣です。竹中宮内少輔は大友義統から、毛井村での「河猟(かわりょう)」(漁業権)の賦与(ふよ)を受け、また、毛井と丹生との「河分堺目」(川の境界線引き)に関する権利も与えられています。

大友氏が竹中宮内少輔のような川に生産活動の基盤を置く家臣を蔵奉行とした理由のひとつは、竹中氏の船を利用した水運機動力を活用して、年貢の効率的な収納を期待したことにあったと言えるでしょう。

また、別の書状で義統は、山香(大分県杵築市)方面から大友氏のもとへ納められる「済物」(年貢の一種)を、「蔵奉行(くらぶぎょう)」として「請け取り置」くことを竹中氏に命じています。

豊後の領国内各地から大友氏のもとへ納められる年貢を蔵場で「請け取り置」くのが蔵奉行竹中宮内少輔の家臣としての役割ですが、その業務が朝鮮出兵という臨戦下に、出兵軍のための兵粮米を調達する業務にすり替わっていく事態は、戦国時代の政治・軍事状況を勘案することで首肯できます。

ところが、この蔵奉行竹中宮内少輔は、もう一つの重要な業務の遂行を大友義統から要請されています。

大友氏権力への抵抗勢力が多かった国東(くにさき、大分県国東市)地域では、「間別銭(まべちせん)」という領民所有の家屋にかける税に対して「不勤之人」(納税に従わない人)が多かったようで、義統は督促のための家臣を現地に派遣します。その、現代で言うところの税務官のひとりとして現地に派遣され、「間別銭」の「請け取り」を命じられたのが、竹中氏なのです。

竹中宮内少輔は、その義統書状を持って国東に向かい、催促に応じない在地領主には主君からの督促内容を直に披露しながら納入を説得していったものと思われます。戦国時代の蔵奉行の業務は、単に蔵場に持ち込まれる物資を勘定・収蔵することのみでなく、徴税対象の現地に出向いて、未納者には早期の調納を催促する業務をも併せもっていたと言えるのです。

この蔵奉行の竹中氏は、豊後国内を流れる大野川に沿って、その下流西岸の海部郡毛井(けい)村(大分市)に本貫地をもちながら、東岸の丹生(にう)荘、そして上流の大野荘(豊後大野市)へと、川の流路に沿って所領を拡大した大友家家臣です。竹中宮内少輔は大友義統から、毛井村での「河猟(かわりょう)」(漁業権)の賦与(ふよ)を受け、また、毛井と丹生との「河分堺目」(川の境界線引き)に関する権利も与えられています。

大友氏が竹中宮内少輔のような川に生産活動の基盤を置く家臣を蔵奉行とした理由のひとつは、竹中氏の船を利用した水運機動力を活用して、年貢の効率的な収納を期待したことにあったと言えるでしょう。