【エピソード17】称名寺其阿―使僧となった府内の蔵奉行―

称名寺其阿―使僧となった府内の蔵奉行―

平林文書という古文書のなかに、戦国時代末期の税の徴収に関わるおもしろい史料があります。

大友家の家臣の平林氏が大分郡高田荘内に領有する田・畠・屋敷地に対して、大友義統(よしむね)配下の役人が天正18(1590)年分の税を米と大豆で納めるよう命じたもので、さながら現代で言うところの納税通知書です。

納税額の基準は、田地が面積1反につき米1升、畑地と屋敷地が面積2反につき大豆1升となっており、この基準で計算した米と大豆を、府内へ持参して納めるよう指示しています。

9月21日付けのこの納税通知書を受け取った平林氏は、およそ2ヶ月で米と大豆を納入しています。現代ならば、銀行などの窓口で通知書に捺される収納印が納税証明となりますが、戦国時代には通知書の裏が使われます。

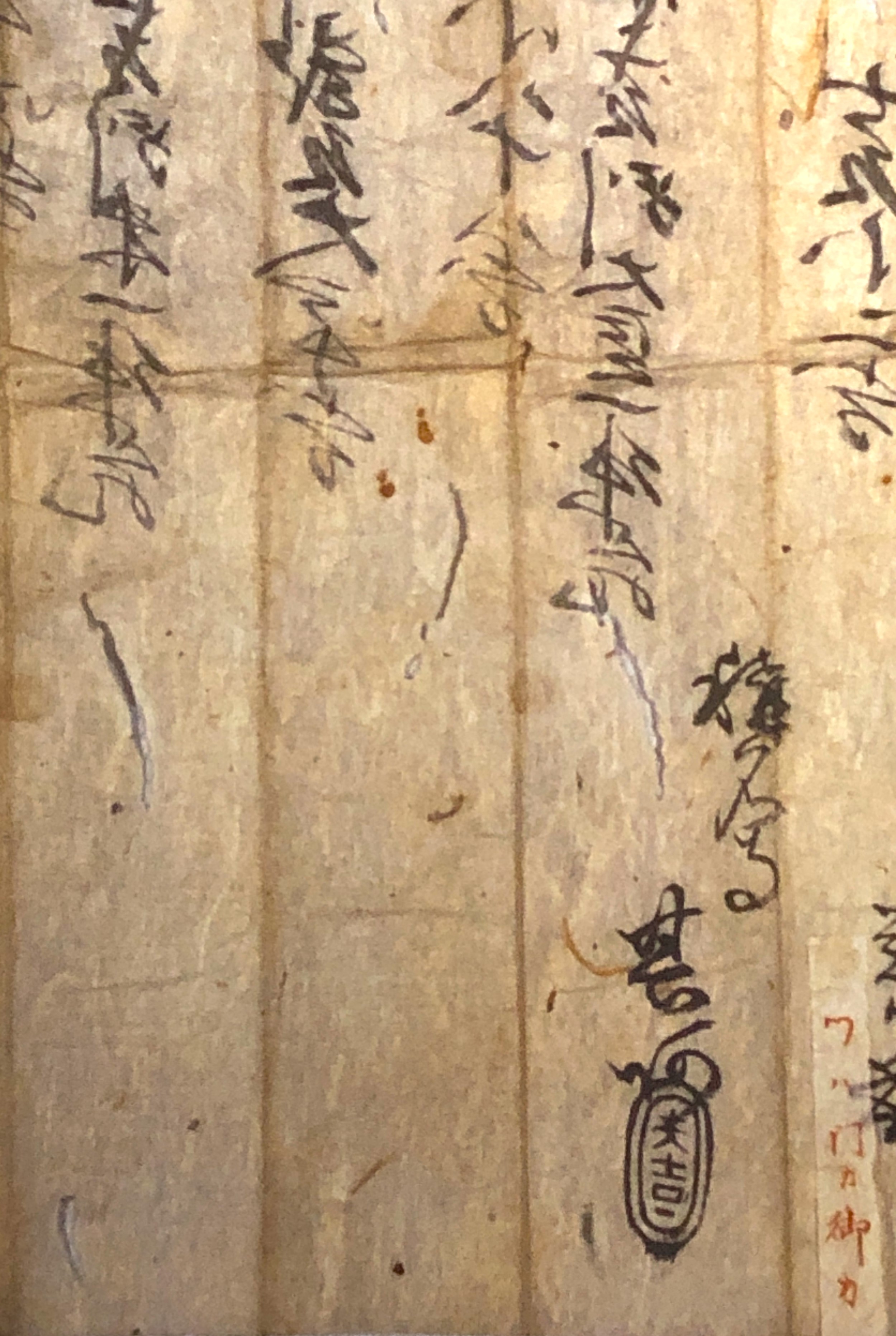

平林氏宛ての通知書の場合、その裏に、1斗8升4合あまりの米と、3斗8升4合あまりの大豆を、「右、請(う)け取るところ件(くだん)のごとし」として、天正18年11月25日付けで称名寺其阿(きあ)という人物が署名のうえ黒印を捺しています。

平林氏が納めた米と大豆を府内で受け取った称名寺其阿とは、どんな人物なのでしょう。

称名寺は、豊後府内(大分市)の中央に位置する大友館の北東に隣接して伽藍(がらん)を有する時宗(じしゅう)の大寺院です。中世の寺僧は、単なる仏教修行者ではなく、外交僧として他大名の領国や外国に渡って政治的な交渉に従事することも多くあります。称名寺其阿の場合は、領国各地から大名のもとにもたらされる米や大豆などの諸税を府内の蔵で受け取る蔵奉行の役目を担っていたのです。

さらに其阿は、天正12(1584)年には、大友義統の書状を薩摩の島津義久のもとへ持参する役割りも担っています。その際に、義統から進物として「定家卿(きょう)真筆」の「新勅撰一冊」(鎌倉時代の歌人藤原定家直筆の新勅撰和歌集1冊)を預かって義久に手渡し、義久からは「御秘蔵之御馬」(島津家秘蔵の名馬)を返礼品として受け取って義統へ渡しているのです。戦国時代にお互いに牽制し合う大友氏と島津氏という大名の間で、称名寺其阿が贈答品を授受する使僧として動く姿が読み取れます。

近年の府内の発掘調査では、称名寺の跡地から眼に金箔を貼った鬼瓦(おにがわら)が出土しています。大友館に近い称名寺が、16世紀後半には大名大友氏に関わる施設として利用されていたことを示すもので、其阿が大友義統の使僧として活動した時期に一致することが注目されます。

大友家の家臣の平林氏が大分郡高田荘内に領有する田・畠・屋敷地に対して、大友義統(よしむね)配下の役人が天正18(1590)年分の税を米と大豆で納めるよう命じたもので、さながら現代で言うところの納税通知書です。

納税額の基準は、田地が面積1反につき米1升、畑地と屋敷地が面積2反につき大豆1升となっており、この基準で計算した米と大豆を、府内へ持参して納めるよう指示しています。

9月21日付けのこの納税通知書を受け取った平林氏は、およそ2ヶ月で米と大豆を納入しています。現代ならば、銀行などの窓口で通知書に捺される収納印が納税証明となりますが、戦国時代には通知書の裏が使われます。

平林氏宛ての通知書の場合、その裏に、1斗8升4合あまりの米と、3斗8升4合あまりの大豆を、「右、請(う)け取るところ件(くだん)のごとし」として、天正18年11月25日付けで称名寺其阿(きあ)という人物が署名のうえ黒印を捺しています。

平林氏が納めた米と大豆を府内で受け取った称名寺其阿とは、どんな人物なのでしょう。

称名寺は、豊後府内(大分市)の中央に位置する大友館の北東に隣接して伽藍(がらん)を有する時宗(じしゅう)の大寺院です。中世の寺僧は、単なる仏教修行者ではなく、外交僧として他大名の領国や外国に渡って政治的な交渉に従事することも多くあります。称名寺其阿の場合は、領国各地から大名のもとにもたらされる米や大豆などの諸税を府内の蔵で受け取る蔵奉行の役目を担っていたのです。

さらに其阿は、天正12(1584)年には、大友義統の書状を薩摩の島津義久のもとへ持参する役割りも担っています。その際に、義統から進物として「定家卿(きょう)真筆」の「新勅撰一冊」(鎌倉時代の歌人藤原定家直筆の新勅撰和歌集1冊)を預かって義久に手渡し、義久からは「御秘蔵之御馬」(島津家秘蔵の名馬)を返礼品として受け取って義統へ渡しているのです。戦国時代にお互いに牽制し合う大友氏と島津氏という大名の間で、称名寺其阿が贈答品を授受する使僧として動く姿が読み取れます。

近年の府内の発掘調査では、称名寺の跡地から眼に金箔を貼った鬼瓦(おにがわら)が出土しています。大友館に近い称名寺が、16世紀後半には大名大友氏に関わる施設として利用されていたことを示すもので、其阿が大友義統の使僧として活動した時期に一致することが注目されます。

年貢納入通知書の裏に捺された称名寺其阿の黒印(平林文書)