【エピソード16】顕孝寺存応―大友貞宗が創建した禅寺の僧侶―

顕孝寺存応―大友貞宗が創建した禅寺の僧侶―

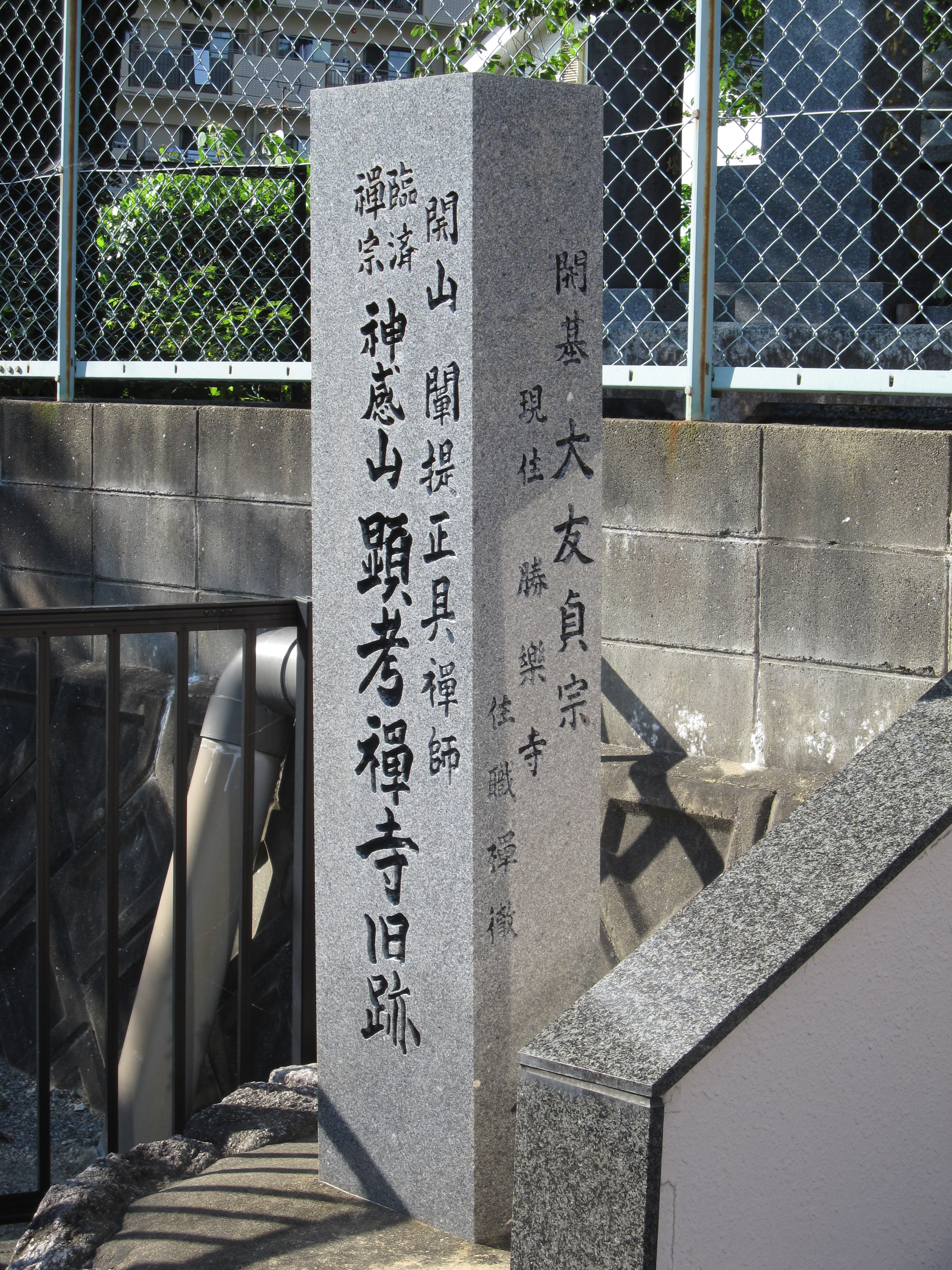

福岡市東区多々良1丁目。多々良(たたら)川が西流して博多湾に注ぐこの住宅街の一角に、「臨済禅宗 神感山 顕考禅寺旧跡」の石碑が立っています。碑は昭和57(1982)年の建立で、正確には「顕孝禅寺」と記すところを「顕考禅寺」と誤刻しているのが残念なのですが、この寺の「開山 闡提正具(せんだいしょうぐ)禅師」と「開基 大友貞宗」の名前は、間違うことなく刻字されています。

豊後大友家第6代の貞宗が14世紀に建立した顕孝寺は、往時には10もの塔頭(たっちゅう)(末寺)を有した大寺院で、貞宗はここで「円覚経」という経典を開版しています。

中世都市博多の中心部から5キロ以上離れたこの福岡市東部地区での顕孝寺の創建について、川添昭二氏は、蒙古防備を機とした大友氏の基盤が多々良に隣接する香椎(かしい)にあったことと、多々良川一帯が外来文物受容の伝統を有する地域であったことをその背景にあげています(同『九州の中世世界』)。実際のところ、豊後を本拠とする大友氏の筑前方面の統治は、その中心都市博多の支配のみでなく、博多湾東部の香椎郡、湾西部の志摩郡を含めた3拠点に展開していきます。顕孝寺は、このうちの湾東拠点に位置し、中巌円月(ちゅうがんえんげつ)、無隠元晦(むいんげんかい)、大拙祖能(だいせつそのう)ら鎌倉・南北朝期の日本を代表する名僧が中国渡航の前後に滞在する、大友氏が筑前に営む入元僧コミュニティーの中核施設であったと言えるのです。

14世紀に渡元機会をうかがう禅僧たちの拠点となっていた筑前の顕孝寺ですが、その後200年を経た16世紀の戦国時代になると、この寺の僧侶は臨戦下の大友氏のもとでさまざまな活動を行うようになります。

例えば、享禄4(1531)年に大友家第20代義鑑(よしあき)に宛てた対馬の大名宗盛賢(そうもりかた)の書状では、顕孝寺の僧が、大友義鑑からの贈答品(太刀・刀など)を携えて対馬に渡り、宗氏からは虎皮・豹皮・照布(てりふ)(上質の麻布)などの品を預かって大友氏に届けていることがわかります。贈答品に虎皮や豹皮が含まれていることは興味深く、顕孝寺の使僧がこうした朝鮮半島からの輸入品を携えて対馬―博多間の海を往反したと言えます。

また、1580年代の天正年間には、顕孝寺存応という名の僧が登場し、大友家重臣の戸次道雪(べっきどうせつ)・統虎(むねとら)父子から「武士一篇之奉公」(大友武士団の一員としての軍事奉公)を求められ、筑前で繰り広げられた対筑紫氏戦に従軍して軍功をあげています。

そこには、鎌倉から戦国期までの社会体制の変化に即応しながら生きていく禅僧たちの姿を垣間見ることができるでしょう。

豊後大友家第6代の貞宗が14世紀に建立した顕孝寺は、往時には10もの塔頭(たっちゅう)(末寺)を有した大寺院で、貞宗はここで「円覚経」という経典を開版しています。

中世都市博多の中心部から5キロ以上離れたこの福岡市東部地区での顕孝寺の創建について、川添昭二氏は、蒙古防備を機とした大友氏の基盤が多々良に隣接する香椎(かしい)にあったことと、多々良川一帯が外来文物受容の伝統を有する地域であったことをその背景にあげています(同『九州の中世世界』)。実際のところ、豊後を本拠とする大友氏の筑前方面の統治は、その中心都市博多の支配のみでなく、博多湾東部の香椎郡、湾西部の志摩郡を含めた3拠点に展開していきます。顕孝寺は、このうちの湾東拠点に位置し、中巌円月(ちゅうがんえんげつ)、無隠元晦(むいんげんかい)、大拙祖能(だいせつそのう)ら鎌倉・南北朝期の日本を代表する名僧が中国渡航の前後に滞在する、大友氏が筑前に営む入元僧コミュニティーの中核施設であったと言えるのです。

14世紀に渡元機会をうかがう禅僧たちの拠点となっていた筑前の顕孝寺ですが、その後200年を経た16世紀の戦国時代になると、この寺の僧侶は臨戦下の大友氏のもとでさまざまな活動を行うようになります。

例えば、享禄4(1531)年に大友家第20代義鑑(よしあき)に宛てた対馬の大名宗盛賢(そうもりかた)の書状では、顕孝寺の僧が、大友義鑑からの贈答品(太刀・刀など)を携えて対馬に渡り、宗氏からは虎皮・豹皮・照布(てりふ)(上質の麻布)などの品を預かって大友氏に届けていることがわかります。贈答品に虎皮や豹皮が含まれていることは興味深く、顕孝寺の使僧がこうした朝鮮半島からの輸入品を携えて対馬―博多間の海を往反したと言えます。

また、1580年代の天正年間には、顕孝寺存応という名の僧が登場し、大友家重臣の戸次道雪(べっきどうせつ)・統虎(むねとら)父子から「武士一篇之奉公」(大友武士団の一員としての軍事奉公)を求められ、筑前で繰り広げられた対筑紫氏戦に従軍して軍功をあげています。

そこには、鎌倉から戦国期までの社会体制の変化に即応しながら生きていく禅僧たちの姿を垣間見ることができるでしょう。

「顕孝禅寺旧跡」の石碑(福岡市東区)