【エピソード15】中峰明本―鎌倉時代の武将と交流した元の高僧―

中峰明本―鎌倉時代の武将と交流した元の高僧―

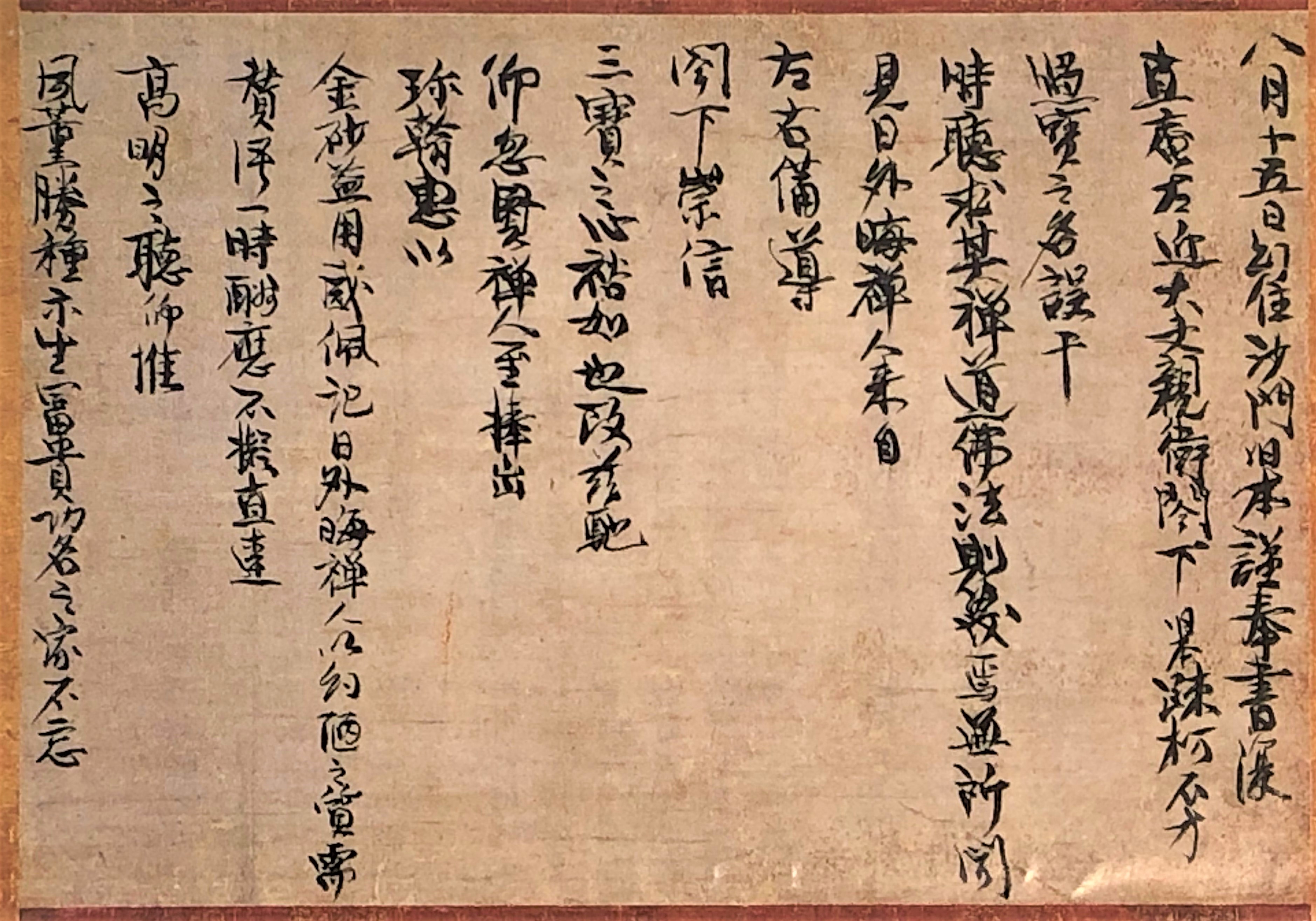

「中峰明本墨蹟」(大友直庵に与ふ尺牘、静嘉堂文庫美術館蔵)

平成10(1998)年、旧三菱財閥岩崎家のコレクションを収蔵する東京の静嘉堂(せいかどう)文庫美術館で、「茶の湯の掛け物展」が開催されました。展覧会のあいさつ文には「鎌倉・室町時代よりつい近年まで、座敷にしつらえた床の間は、いわば部屋付のギャラリーとして人々の暮らしを豊かにしてきました。…日本人の暮らしに必要不可欠だった掛け物の世界のうち、特に茶席で好まれる書の作品を選んで系統的に展示いたします」とあります。

この展覧会のポスターにメインの掛け物として大きく写真紹介されているのが、重要文化財「中峰明本(ちゅうほうみんぽん)墨蹟(ぼくせき)」(大友直庵(じきあん)に与ふ尺牘(せきとく))=中国元の僧中峰明本が大友貞宗(さだむね)に宛てた手紙です。

中峰明本は、南宋末期の景定4(1263)年に中国杭州銭塘県に生まれ、天目山に参禅して宋末元初を生きた高僧です。元代禅宗界の第一人者として認められながらも、中国五山第一位の径山や第二位霊隠寺などの官寺への招聘を固辞し、各地に幻住庵(げんじゅうあん)を結んで庵居したことから、「幻住明本」とも呼ばれます。国家権力に近づかず、至治3(1323)年に入寂(にゅうじゃく)するまでの生涯を林下に徹したその生き方は、内外の禅僧に大きな影響を与えました。

大友貞宗から届いた手紙への返書として認(したた)めたこの尺牘(手紙)のなかで、中峰は、自らが不才で、世評の名声は誤りであり、禅道仏法を求められても聞見すべきものはない、と謙遜したうえで、貞宗が三宝(仏教)を厚く崇敬していることを聞き、また、貞宗から手紙と金砂の贈り物が届いたことに益々感激したこと、さらに、求めに応じて自分の頂相(ちんぞう)(肖像画)に賛を記して贈答するが、高明な貞宗の意にかなうか気がかりであること、を記しています。

鎌倉時代の武将で豊後大友家第6代の貞宗と、中国元代の禅僧である中峰とは、もちろん直接の面識はありません。にも関わらず、両者の間で手紙と贈答品が交わされていたことを物語るこの「中峰明本墨蹟」の存在は、14世紀代の九州の武将が、鎌倉時代の国の枠組みを超えたアジア的視野をもって中国の文化人と濃密な交流を行っていた事実を示す貴重な史料と言えるでしょう。

さらに、貞宗が手紙に添えて中峰に「金砂」を贈った事実も興味深く、かつて藤原道長が天台山大慈寺に砂金を施入した事例や、平重盛が育王山に金を施入した逸話、あるいは14世紀の復庵宗己(ふくあんそうき)が蘇州と天目山の幻住塔に香銭として砂金を納めた事例など、中国寺院に砂金を喜捨施入(きしゃせにゅう)する風潮は、古代・中世を通じて見られます。

この展覧会のポスターにメインの掛け物として大きく写真紹介されているのが、重要文化財「中峰明本(ちゅうほうみんぽん)墨蹟(ぼくせき)」(大友直庵(じきあん)に与ふ尺牘(せきとく))=中国元の僧中峰明本が大友貞宗(さだむね)に宛てた手紙です。

中峰明本は、南宋末期の景定4(1263)年に中国杭州銭塘県に生まれ、天目山に参禅して宋末元初を生きた高僧です。元代禅宗界の第一人者として認められながらも、中国五山第一位の径山や第二位霊隠寺などの官寺への招聘を固辞し、各地に幻住庵(げんじゅうあん)を結んで庵居したことから、「幻住明本」とも呼ばれます。国家権力に近づかず、至治3(1323)年に入寂(にゅうじゃく)するまでの生涯を林下に徹したその生き方は、内外の禅僧に大きな影響を与えました。

大友貞宗から届いた手紙への返書として認(したた)めたこの尺牘(手紙)のなかで、中峰は、自らが不才で、世評の名声は誤りであり、禅道仏法を求められても聞見すべきものはない、と謙遜したうえで、貞宗が三宝(仏教)を厚く崇敬していることを聞き、また、貞宗から手紙と金砂の贈り物が届いたことに益々感激したこと、さらに、求めに応じて自分の頂相(ちんぞう)(肖像画)に賛を記して贈答するが、高明な貞宗の意にかなうか気がかりであること、を記しています。

鎌倉時代の武将で豊後大友家第6代の貞宗と、中国元代の禅僧である中峰とは、もちろん直接の面識はありません。にも関わらず、両者の間で手紙と贈答品が交わされていたことを物語るこの「中峰明本墨蹟」の存在は、14世紀代の九州の武将が、鎌倉時代の国の枠組みを超えたアジア的視野をもって中国の文化人と濃密な交流を行っていた事実を示す貴重な史料と言えるでしょう。

さらに、貞宗が手紙に添えて中峰に「金砂」を贈った事実も興味深く、かつて藤原道長が天台山大慈寺に砂金を施入した事例や、平重盛が育王山に金を施入した逸話、あるいは14世紀の復庵宗己(ふくあんそうき)が蘇州と天目山の幻住塔に香銭として砂金を納めた事例など、中国寺院に砂金を喜捨施入(きしゃせにゅう)する風潮は、古代・中世を通じて見られます。