第2部 宗教の断絶と叡智

(1)ボーダレス化する世界と日本の宗教文化 井上順孝

[論文要約]

二十一世紀には日本社会でグローバル化や情報化が急速に進行している。 ボーダレス化現象はさまざまな形で生じ、宗教現象にも及んでいる。日本宗教が欧米やアジアなど世界各地に広がり、国外から多様な宗教が到来している。宗教習俗にもボーダレス化は起こっている。多様な宗教文化への配慮が強く求められる時代を迎えている。

[著者プロフィール(本書刊行時)]いのうえ・のぶたか 國學院大學名誉教授。専門は宗教社会学、認知宗教学。主な著書に『グローバル化時代の宗教文化教育』(弘文堂、二〇二〇年)、『世界の宗教は人間に何を禁じてきたか』(河出書房新社、二〇一六年)、『宗教社会学を学ぶ人のために」(編著、世界思想社、二〇一六年)などがある。

二十一世紀には日本社会でグローバル化や情報化が急速に進行している。 ボーダレス化現象はさまざまな形で生じ、宗教現象にも及んでいる。日本宗教が欧米やアジアなど世界各地に広がり、国外から多様な宗教が到来している。宗教習俗にもボーダレス化は起こっている。多様な宗教文化への配慮が強く求められる時代を迎えている。

[著者プロフィール(本書刊行時)]いのうえ・のぶたか 國學院大學名誉教授。専門は宗教社会学、認知宗教学。主な著書に『グローバル化時代の宗教文化教育』(弘文堂、二〇二〇年)、『世界の宗教は人間に何を禁じてきたか』(河出書房新社、二〇一六年)、『宗教社会学を学ぶ人のために」(編著、世界思想社、二〇一六年)などがある。

(2)ラダックのアイデンティティ運動―もうひとつの「カシミール問題」 宮坂清

[論文要約]

本稿はインドのラダックで展開されてきたアイデンティティ運動を、カシミールやインドとの関係において捉え、もうひとつの「カシミール問題」として提示する。インドはセキュラリズムを国是とするが、仏教、イスラーム、ヒンドゥー教といった宗教コミュニティの対立がこれらの問題に深く関わり、その解決を困難にしている。

[著者プロフィール(本書刊行時)]みやさか・きよし 名古屋学院大学国際文化学部准教授。専門は文化人類学、宗教社会学。主な論文に「神々に贈られるバター―ラダックの遊牧民による乳加工と信仰」(鈴木正崇編『森羅万象のささやき―民俗宗教研究の諸相』風響社、二〇一五年)、「インド、ラダックにおける仏教ナショナリズムの始まり―カシミール近代仏教徒運動との出会い」 (櫻井義秀編『現代中国の宗教変動とアジアのキリスト教』北海道大学出版会、二〇一七年)、「日本におけるチベット仏教―ダライ・ラマ来日時の交流を手がかりに」(『日本における外来宗教の広がり―21世紀の展開を中心に』宗教情報リサーチセンター、二〇一九年)などがある。

◆教員紹介はこちら

本稿はインドのラダックで展開されてきたアイデンティティ運動を、カシミールやインドとの関係において捉え、もうひとつの「カシミール問題」として提示する。インドはセキュラリズムを国是とするが、仏教、イスラーム、ヒンドゥー教といった宗教コミュニティの対立がこれらの問題に深く関わり、その解決を困難にしている。

[著者プロフィール(本書刊行時)]みやさか・きよし 名古屋学院大学国際文化学部准教授。専門は文化人類学、宗教社会学。主な論文に「神々に贈られるバター―ラダックの遊牧民による乳加工と信仰」(鈴木正崇編『森羅万象のささやき―民俗宗教研究の諸相』風響社、二〇一五年)、「インド、ラダックにおける仏教ナショナリズムの始まり―カシミール近代仏教徒運動との出会い」 (櫻井義秀編『現代中国の宗教変動とアジアのキリスト教』北海道大学出版会、二〇一七年)、「日本におけるチベット仏教―ダライ・ラマ来日時の交流を手がかりに」(『日本における外来宗教の広がり―21世紀の展開を中心に』宗教情報リサーチセンター、二〇一九年)などがある。

◆教員紹介はこちら

(3)インドネシア・アチェ州のイスラーム刑法と人権 佐伯奈津子

[論文要約]

三十年におよぶ紛争が終結したインドネシア・アチェでは、イスラームの名のもとに、または伝統・文化を理由に、普遍的人権原則に反するような権利の制限や、少数者への不寛容・排外主義などが高まっている。本稿では、イスラーム刑法に関する条例をめぐる議論を整理し、新たなかたちの暴力が発生するにいたった背景、政治的文脈を考察した。

[著者プロフィール(本書刊行時)]さえき・なつこ 名古屋学院大学国際文化学部准教授。専門はインドネシア地域研究。主な著書に『アチェの声―戦争・日常・津波」(コモンズ、二〇〇五年)、『現代インドネシアを知るための80章』(明石書店、二〇一三年)、『平和をめぐる14の論点』(法律文化社、二〇一八年)などがある。

◆教員紹介はこちら

三十年におよぶ紛争が終結したインドネシア・アチェでは、イスラームの名のもとに、または伝統・文化を理由に、普遍的人権原則に反するような権利の制限や、少数者への不寛容・排外主義などが高まっている。本稿では、イスラーム刑法に関する条例をめぐる議論を整理し、新たなかたちの暴力が発生するにいたった背景、政治的文脈を考察した。

[著者プロフィール(本書刊行時)]さえき・なつこ 名古屋学院大学国際文化学部准教授。専門はインドネシア地域研究。主な著書に『アチェの声―戦争・日常・津波」(コモンズ、二〇〇五年)、『現代インドネシアを知るための80章』(明石書店、二〇一三年)、『平和をめぐる14の論点』(法律文化社、二〇一八年)などがある。

◆教員紹介はこちら

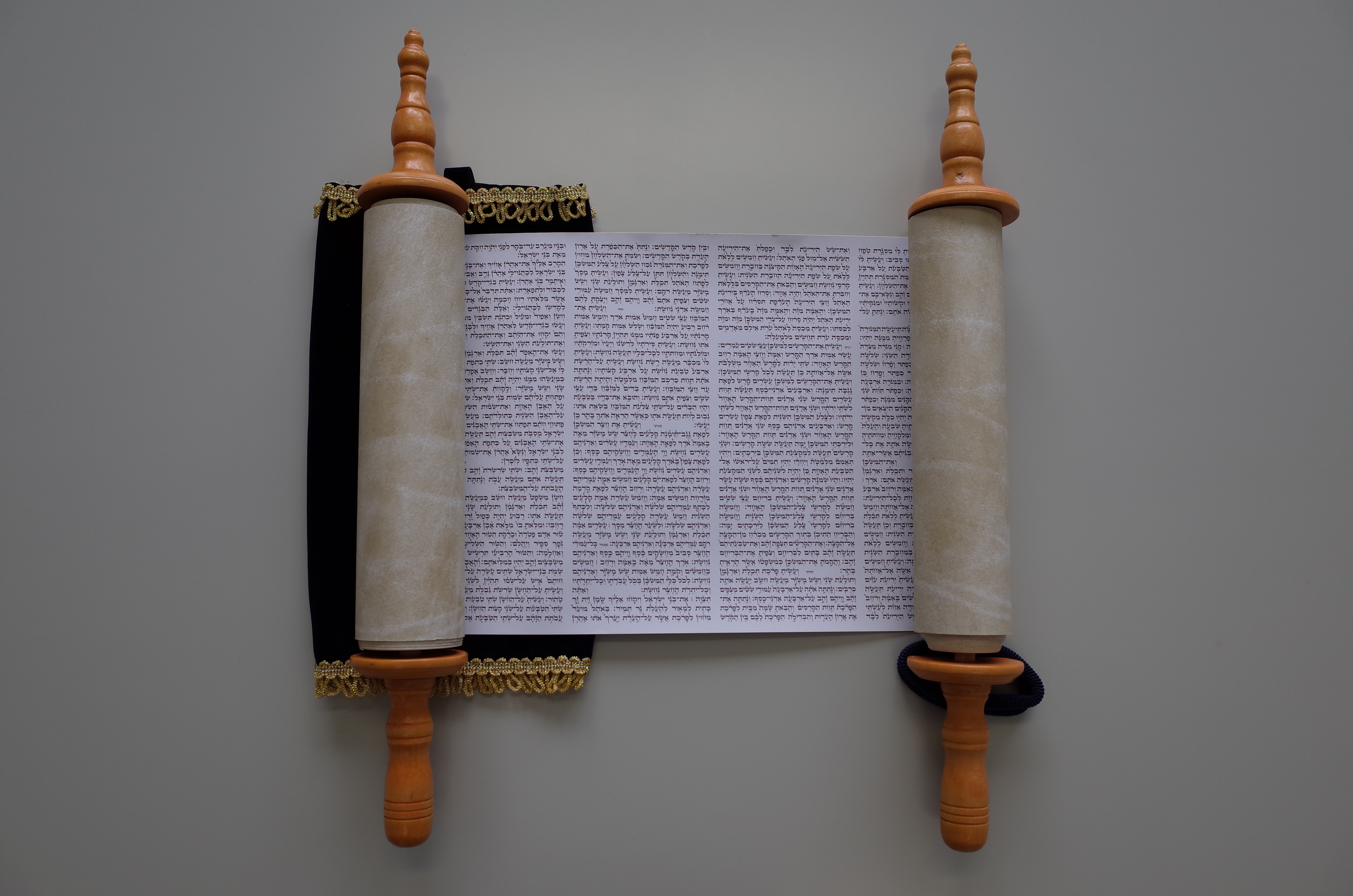

(4)宗教と平和―宗教多元社会における戦争 黒柳志仁

[論文要約]

国際社会におけるテロ、戦争、紛争などの問題を、比較宗教の視点からクローズアップする。宗教がもつ信仰、教義を通して、いかにグローバル化社会の中で共生・共存していくのかを考察する。異なる宗教の特徴や相違について、歴史・思想的な知識や認識を得ることを目的にしている。

[著者プロフィール(本書刊行時)]くろやなぎ・ゆきひと 名古屋学院大学国際文化学部准教授。専門は旧約聖書学、比較宗教学。主な論文に「思い出の中にある将来―ユダヤ民族の歴史と詩編90編の時間性」(『名古屋学院大学論集』二〇一六年)、「詩編とコヘレトの言葉における「永遠」について」(『名古屋学院大学論集』二〇一七年)などがある。

国際社会におけるテロ、戦争、紛争などの問題を、比較宗教の視点からクローズアップする。宗教がもつ信仰、教義を通して、いかにグローバル化社会の中で共生・共存していくのかを考察する。異なる宗教の特徴や相違について、歴史・思想的な知識や認識を得ることを目的にしている。

[著者プロフィール(本書刊行時)]くろやなぎ・ゆきひと 名古屋学院大学国際文化学部准教授。専門は旧約聖書学、比較宗教学。主な論文に「思い出の中にある将来―ユダヤ民族の歴史と詩編90編の時間性」(『名古屋学院大学論集』二〇一六年)、「詩編とコヘレトの言葉における「永遠」について」(『名古屋学院大学論集』二〇一七年)などがある。