第1部 流動する民族社会

(1)鎌倉北条氏と南宋禅林―渡海僧無象静照をめぐる人びと 村井章介

[論文要約]

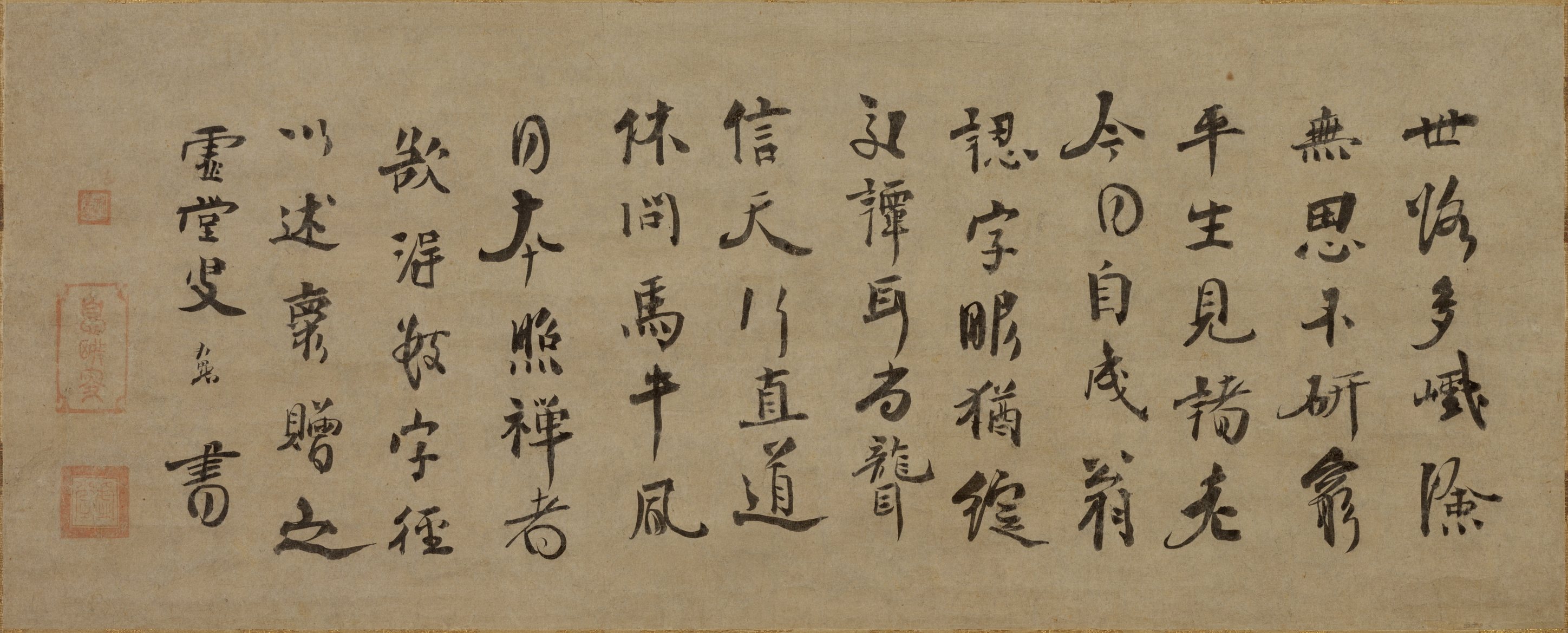

禅僧無象静照は北条得宗家や鎌倉の聖・俗界と南宋禅林を繋ぐキイパースンである。北条時頼の近親で、東福寺円爾に学び、一二五二~六五年に入宋して高僧石渓心月・虚堂智愚に随待し、また渡来僧蘭渓道隆・大休正念・無学祖元と親交を結んだ。時頼の子宗政の菩提寺浄智寺は、無象が住持のとき鎌倉五山に列せられた。

[著者プロフィール(本書刊行時)]むらい・しょうすけ 東京大学名誉教授。専門は東アジア文化交流史。主な著書に『日本中世の異文化接触」(東京大学出版会、二〇一五年)、『東アジアのなかの日本文化』(北海道大学出版会、二〇二一年)、編著書に『東アジアのなかの建長寺―宗教・政治文化が交叉する禅の聖地』(勉誠出版、二〇一四年)、「日明関係史研究入門』(勉誠出版、二〇一五年)などがある。

禅僧無象静照は北条得宗家や鎌倉の聖・俗界と南宋禅林を繋ぐキイパースンである。北条時頼の近親で、東福寺円爾に学び、一二五二~六五年に入宋して高僧石渓心月・虚堂智愚に随待し、また渡来僧蘭渓道隆・大休正念・無学祖元と親交を結んだ。時頼の子宗政の菩提寺浄智寺は、無象が住持のとき鎌倉五山に列せられた。

[著者プロフィール(本書刊行時)]むらい・しょうすけ 東京大学名誉教授。専門は東アジア文化交流史。主な著書に『日本中世の異文化接触」(東京大学出版会、二〇一五年)、『東アジアのなかの日本文化』(北海道大学出版会、二〇二一年)、編著書に『東アジアのなかの建長寺―宗教・政治文化が交叉する禅の聖地』(勉誠出版、二〇一四年)、「日明関係史研究入門』(勉誠出版、二〇一五年)などがある。

(2)ドイツ語圏越境作家における言語、民族、文化をめぐって 土屋勝彦

[論文要約]

ドイツ語圏の越境文学においては、異なる宗教・民族・文化間の衝突と相互影響の諸相が描かれるとともに、他者の意識から生まれる言語表現の革新性や規範的言語からの逸脱、さらには混成的言語表出に至る場合もあり、それが「国民文学」の多様性と豊饒性、そして世界文学への参与を促進する可能性をもたらしている。

[著者プロフィール(本書刊行時)]つちや・まさひこ 名古屋学院大学国際文化学部教授。専門はドイツ現代文学・比較文学。主な著書に『反響する文学』(編著、風媒社、二〇一一年)、『越境する文学』(編著、水声社、二〇〇九年)、『オーストリア文学小百科』(共編著、水声社、二〇〇四年)などがある。

ドイツ語圏の越境文学においては、異なる宗教・民族・文化間の衝突と相互影響の諸相が描かれるとともに、他者の意識から生まれる言語表現の革新性や規範的言語からの逸脱、さらには混成的言語表出に至る場合もあり、それが「国民文学」の多様性と豊饒性、そして世界文学への参与を促進する可能性をもたらしている。

[著者プロフィール(本書刊行時)]つちや・まさひこ 名古屋学院大学国際文化学部教授。専門はドイツ現代文学・比較文学。主な著書に『反響する文学』(編著、風媒社、二〇一一年)、『越境する文学』(編著、水声社、二〇〇九年)、『オーストリア文学小百科』(共編著、水声社、二〇〇四年)などがある。

(3)近代名古屋にとっての中東―実業界との関係を中心に 吉田達矢

[論文要約]

近年、名古屋にとっての中東は重要な地域のひとつといえる。それでは、名古屋と中東地域との関係はいつから始まり、どのような経過を辿ってきたのだろうか。本稿では戦前期における、両者の貿易、中東地域に対する名古屋の実業界の動向を検討するとともに、それに関連した東京・大阪の諸団体などの位置づけについても考察した。

[著者プロフィール(本書刊行時)]よしだ・たつや 名古屋学院大学国際文化学部准教授。専門はオスマン帝国史、名古屋と中東地域の関係史。主な論文に「戦前期における在名古屋タタール人の交流関係に関する一考察」(『アジア文化研究所研究年報』第四八号、二〇一四年)、「オスマン帝国領エピルス・テッサリア両地方における一八五四年の騒乱に関する一考察」(『明大アジア史論集』第二二号、二〇一八年)、「外国人からみた明治時代の名古屋」(『名古屋学院大学論集:人文・自然科学篇」第五六巻第一号、二〇一九年)などがある。

◆教員紹介はこちら

近年、名古屋にとっての中東は重要な地域のひとつといえる。それでは、名古屋と中東地域との関係はいつから始まり、どのような経過を辿ってきたのだろうか。本稿では戦前期における、両者の貿易、中東地域に対する名古屋の実業界の動向を検討するとともに、それに関連した東京・大阪の諸団体などの位置づけについても考察した。

[著者プロフィール(本書刊行時)]よしだ・たつや 名古屋学院大学国際文化学部准教授。専門はオスマン帝国史、名古屋と中東地域の関係史。主な論文に「戦前期における在名古屋タタール人の交流関係に関する一考察」(『アジア文化研究所研究年報』第四八号、二〇一四年)、「オスマン帝国領エピルス・テッサリア両地方における一八五四年の騒乱に関する一考察」(『明大アジア史論集』第二二号、二〇一八年)、「外国人からみた明治時代の名古屋」(『名古屋学院大学論集:人文・自然科学篇」第五六巻第一号、二〇一九年)などがある。

◆教員紹介はこちら

(4)民族をめぐる対立と交流の位相―滞日ビルマ系難民の国際移動の事例から 人見泰弘

[論文要約]

民族現象を自他集団間の境界構築作用から捉えるとき、滞日ビルマ系難民には二つの境界形成がみられた。すなわち多民族的背景と迫害経験に基づく民族集団間の境界形成と、移住経験の有無に基づく民族集団内の境界形成である。民族集団内外における境界形成は、受け入れ国日本での同化や統合とともに出身国ビルマの動向によっても大きく変わってゆくだろう。

[著者プロフィール(本書刊行時)]ひとみ・やすひろ 武蔵大学社会学部准教授。専門は国際社会学。主な編著に『難民問題と人権理念の危機―国民国家体制の矛盾」(明石書店、二〇一七年)、論文に 「ASEANのトランスナショナリズム」(西原和久・樽本英樹編『現代人の国際社会学入門─トランスナショナリズムという視点』有斐閣、二〇一六年)「戦後日本の難民政策受入れの多様化とその功罪」(移民政策学会設立10周年記念論集刊行委員会編『移民政策のフロンティア―日本の歩みと課題を問い直す」明石書店、二〇一八年)などがある。

民族現象を自他集団間の境界構築作用から捉えるとき、滞日ビルマ系難民には二つの境界形成がみられた。すなわち多民族的背景と迫害経験に基づく民族集団間の境界形成と、移住経験の有無に基づく民族集団内の境界形成である。民族集団内外における境界形成は、受け入れ国日本での同化や統合とともに出身国ビルマの動向によっても大きく変わってゆくだろう。

[著者プロフィール(本書刊行時)]ひとみ・やすひろ 武蔵大学社会学部准教授。専門は国際社会学。主な編著に『難民問題と人権理念の危機―国民国家体制の矛盾」(明石書店、二〇一七年)、論文に 「ASEANのトランスナショナリズム」(西原和久・樽本英樹編『現代人の国際社会学入門─トランスナショナリズムという視点』有斐閣、二〇一六年)「戦後日本の難民政策受入れの多様化とその功罪」(移民政策学会設立10周年記念論集刊行委員会編『移民政策のフロンティア―日本の歩みと課題を問い直す」明石書店、二〇一八年)などがある。