【教職課程】教育課程論(瀬戸/名古屋)の紹介

スポーツ健康学部 藤井真吾准教授から授業の様子が届きました

「教職課程」では、各所属学部での科目のほかに、いわゆる教職科目として、教育職員免許法(ならびに同施行規則)で定められる所定の単位の修得が必要です。そのうち今回取り上げる「教育課程論」は、「教育の基礎的理解に関する科目」のうちの、「教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)」に相当する科目であり、教員免許状を取得する上で必須の単位になっています。

上記のような特質から、瀬戸キャンパス(スポーツ健康学部)ならびに名古屋キャンパス(経済学部・現代社会学部・商学部・外国語学部の合同)のそれぞれで「教育課程論」が開講されています。

時にお互いの経験を共有したり、時に実物(昔の学習指導要領や、海外の教科書など)に触れたり、時にデータに基づいて考えを深めたりと、協働的な学びや教職課程を履修する学生同士の関係づくりも念頭に置きながら、授業を進めました。

今後、自分たちでさらに教職課程での学びを深めていってくれることを、大いに期待しています。

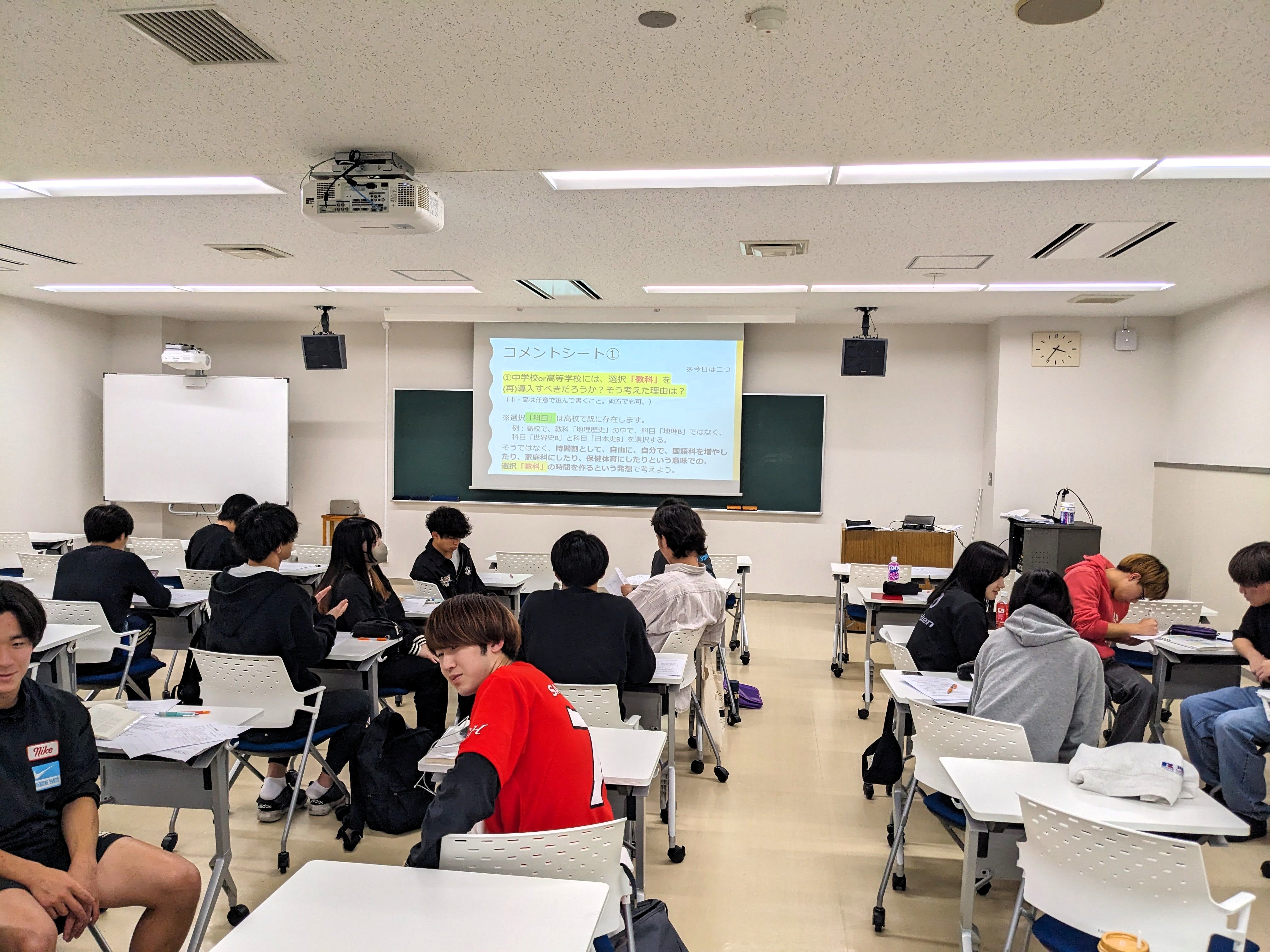

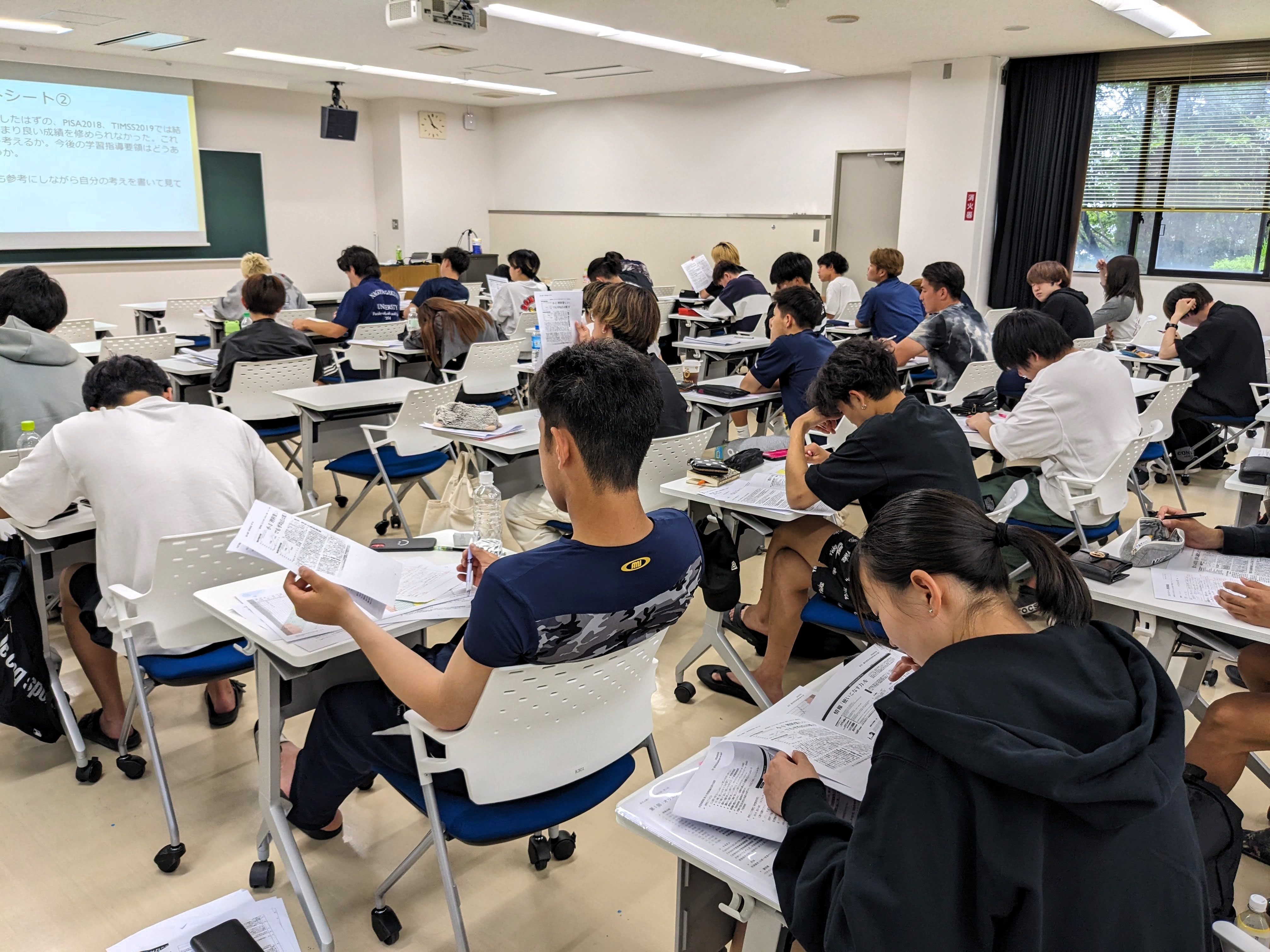

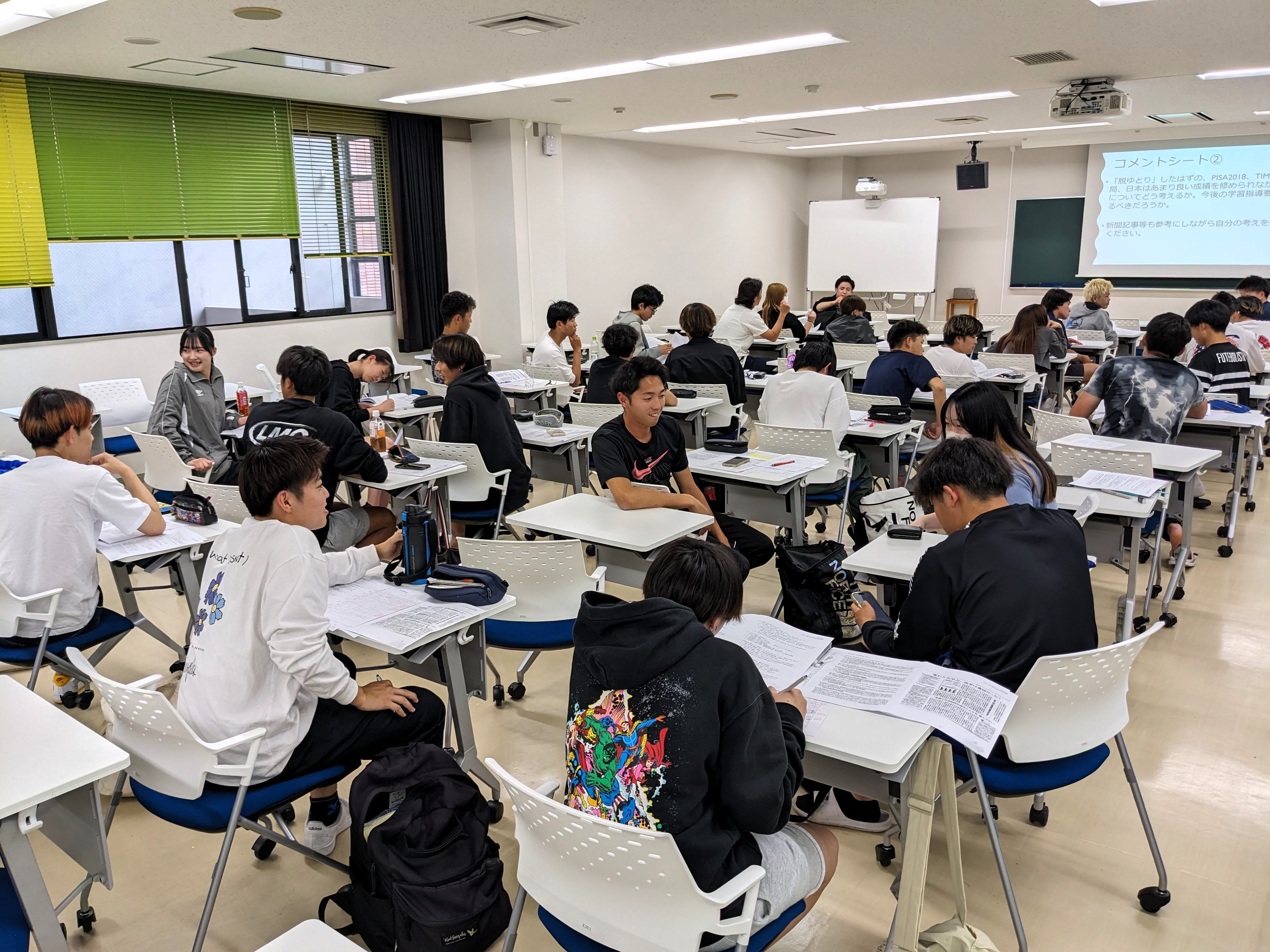

グループ活動の様子

グループは、くじ引き等でランダムに設定し、5~6人組で意見交換をするようにしています。学期中に2~3回席替え(≒グループ替え)を行い、より多くの教職科目の仲間と交流できることを目指しています。

授業の途中で、内容と関わる「お題」を設定し、自分自身の経験を思い出したり、意見を練り上げたりしてもらっています。この日のお題は、今はほとんど行われなくなってしまった小学校や中学校での「選択教科」の仕組みを、現在の中学校や高等学校に導入すべきか否か、でした。(瀬戸)

教員が司会の決め方のみ設定して、各グループに進行を委ねています。初回はぎこちなさもあることが多いのですが、回を重ねると、和気あいあいとした雰囲気で意見交換ができるようになります。時に楽しく、時に真剣に話している様子は非常に頼もしいです。(瀬戸)

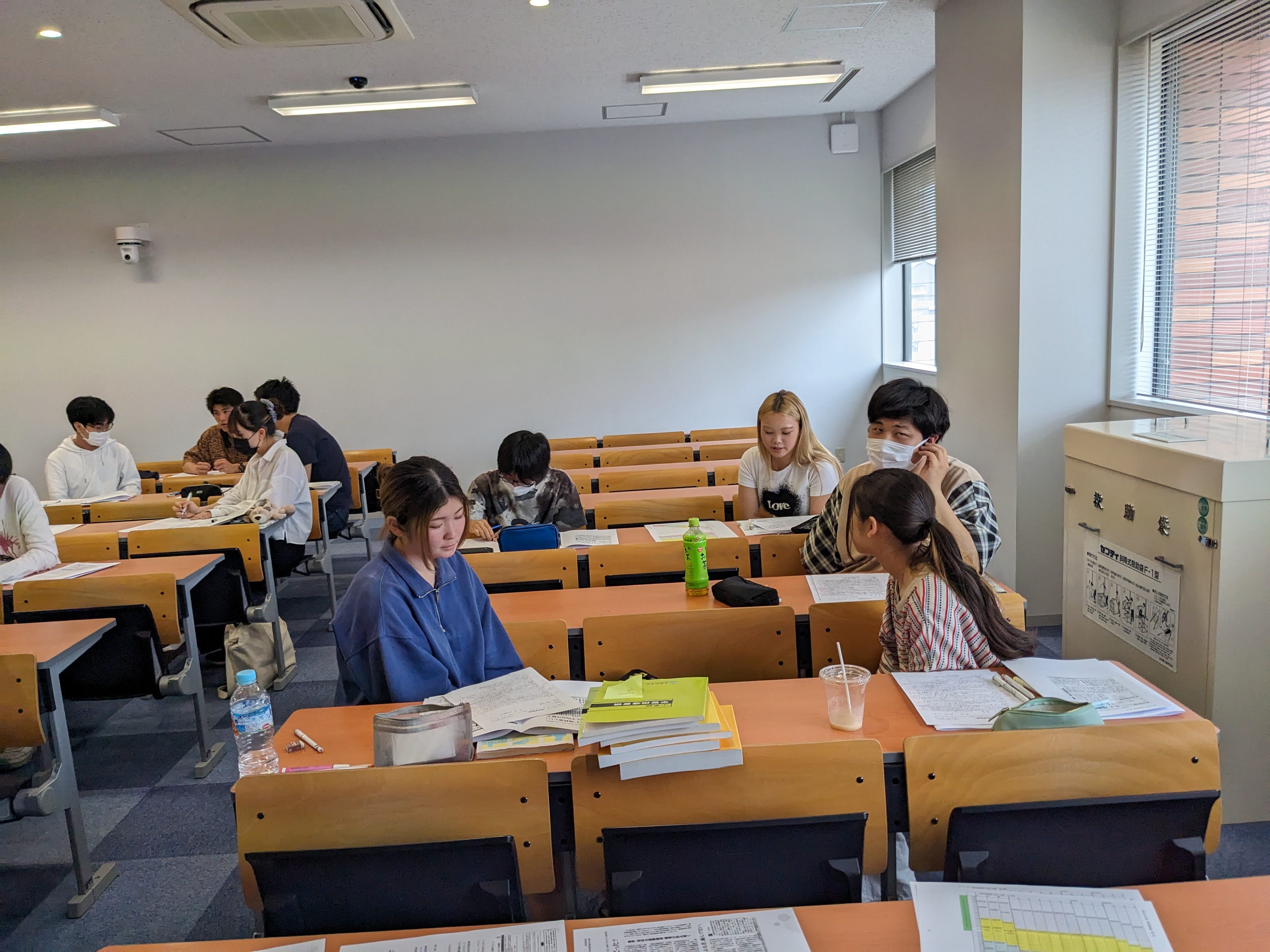

グループでの話し合いのにぎやかさは、瀬戸も名古屋も共通しますが、特に名古屋キャンパスの講義は他学部合同であるため、より視点が豊かになっているようにも思います。(名古屋)

話し合ったあとは全体に共有してもらっています。各グループの中に意見をとどめず、全体の傾向を知ってもらうことと、多くの人の前で話してもらう経験を積んでもらおうという意図があります。(名古屋)

全体での発表という意味では、今年度はより受講者の多かった瀬戸キャンパスでの講義の方が緊張度が高かったかもしれません。しかし、さすが教職の学生たち、いつもグループの意見を適切にまとめながら、堂々と話してくれています。(瀬戸)

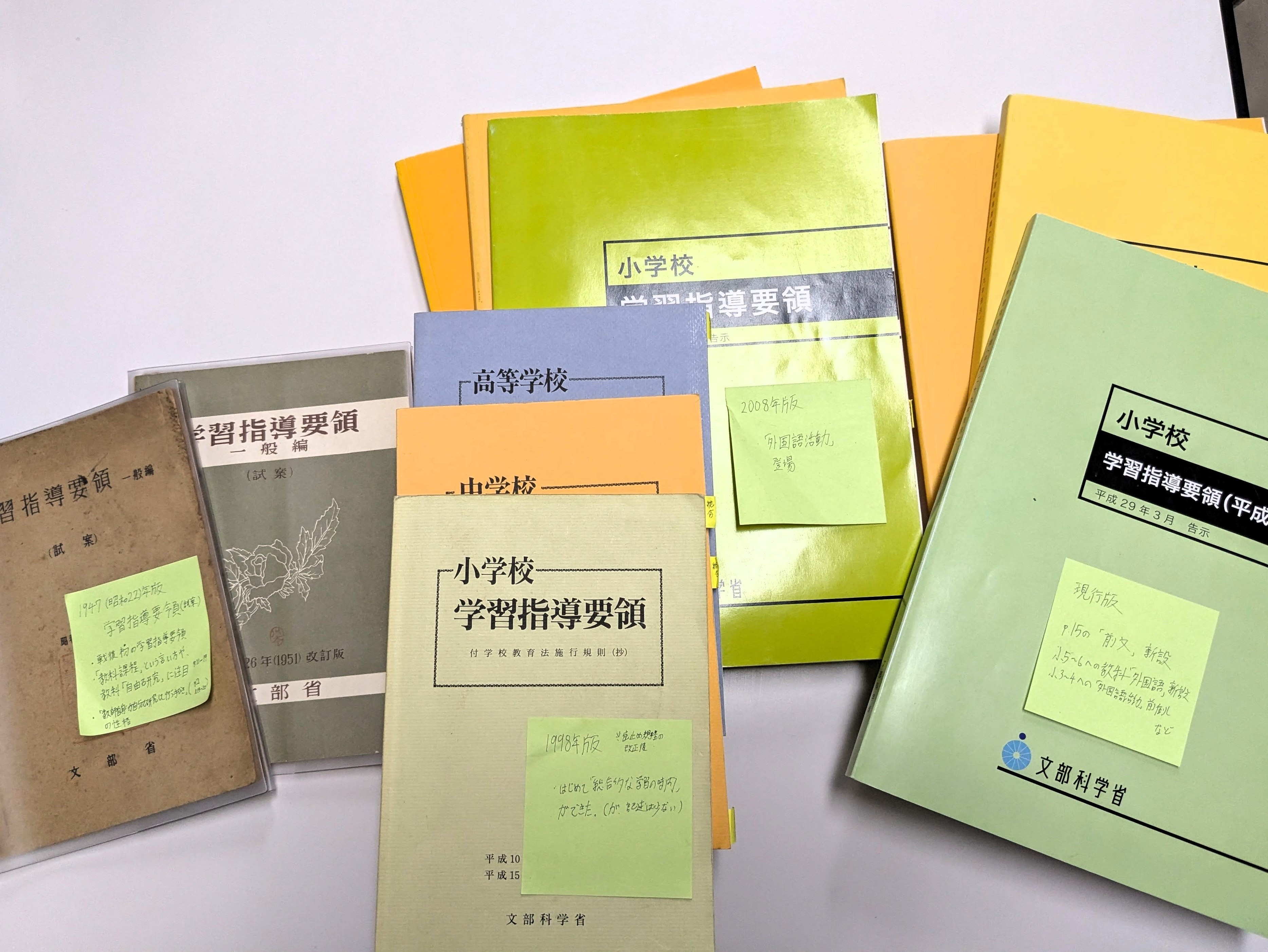

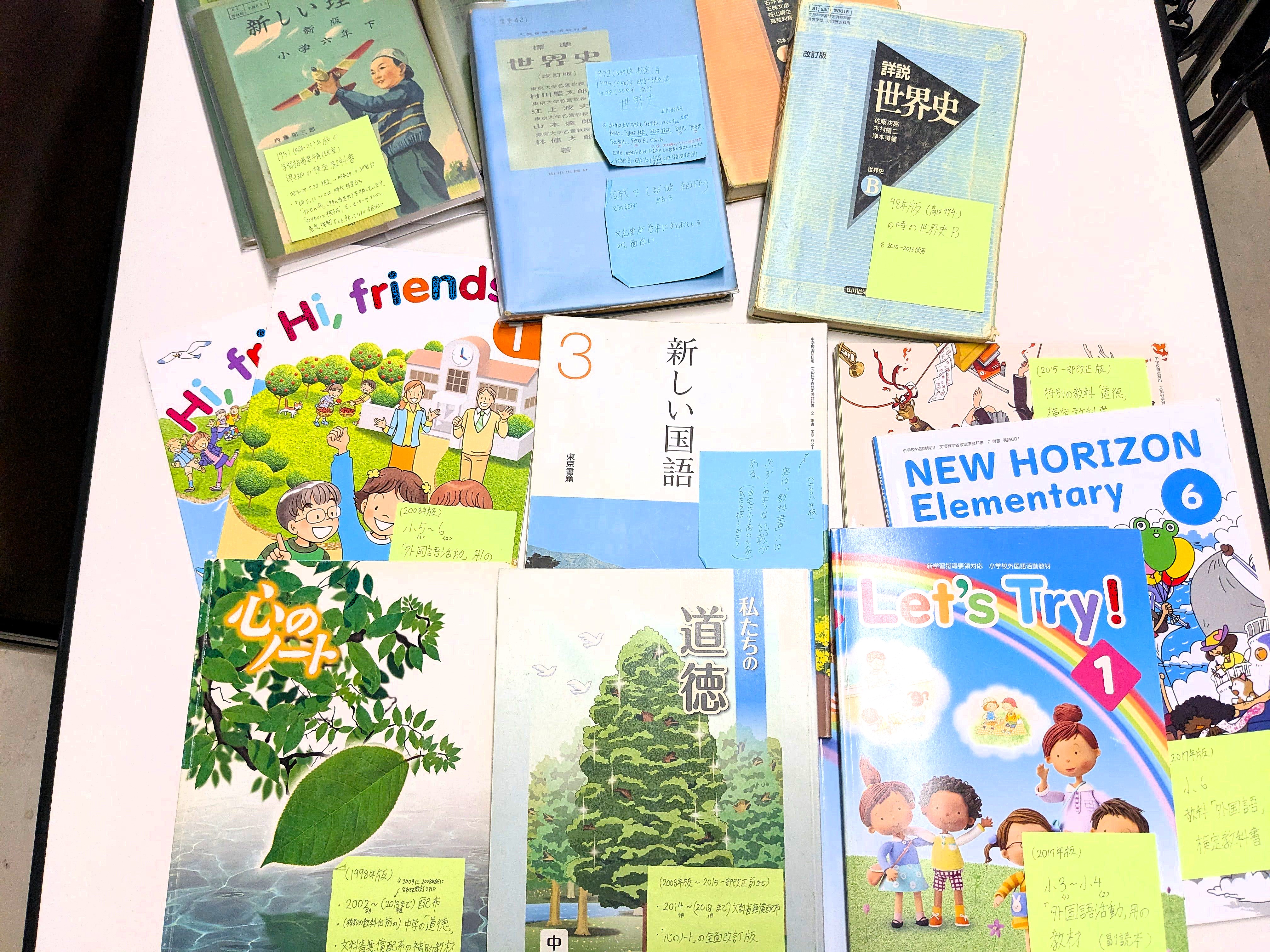

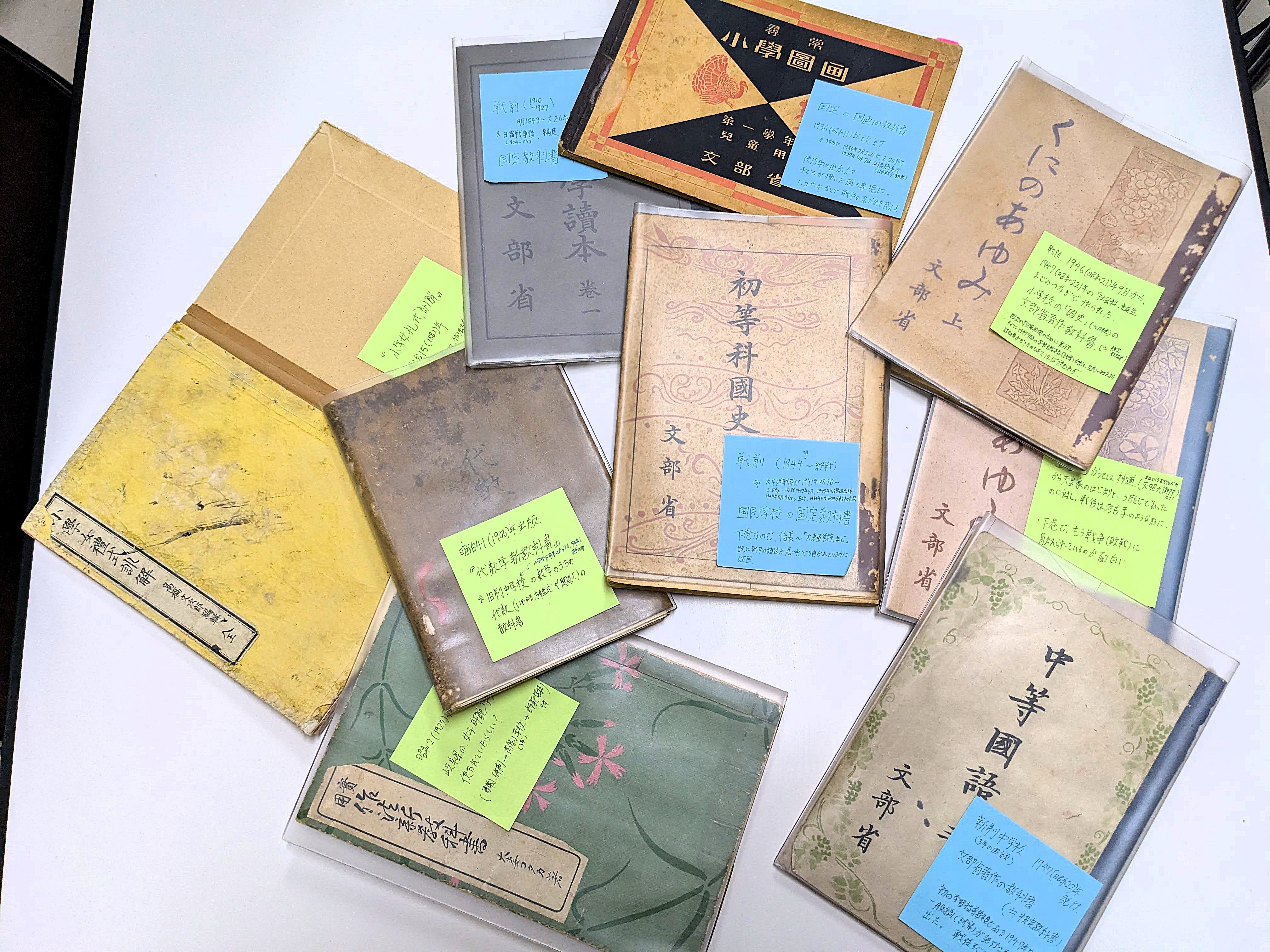

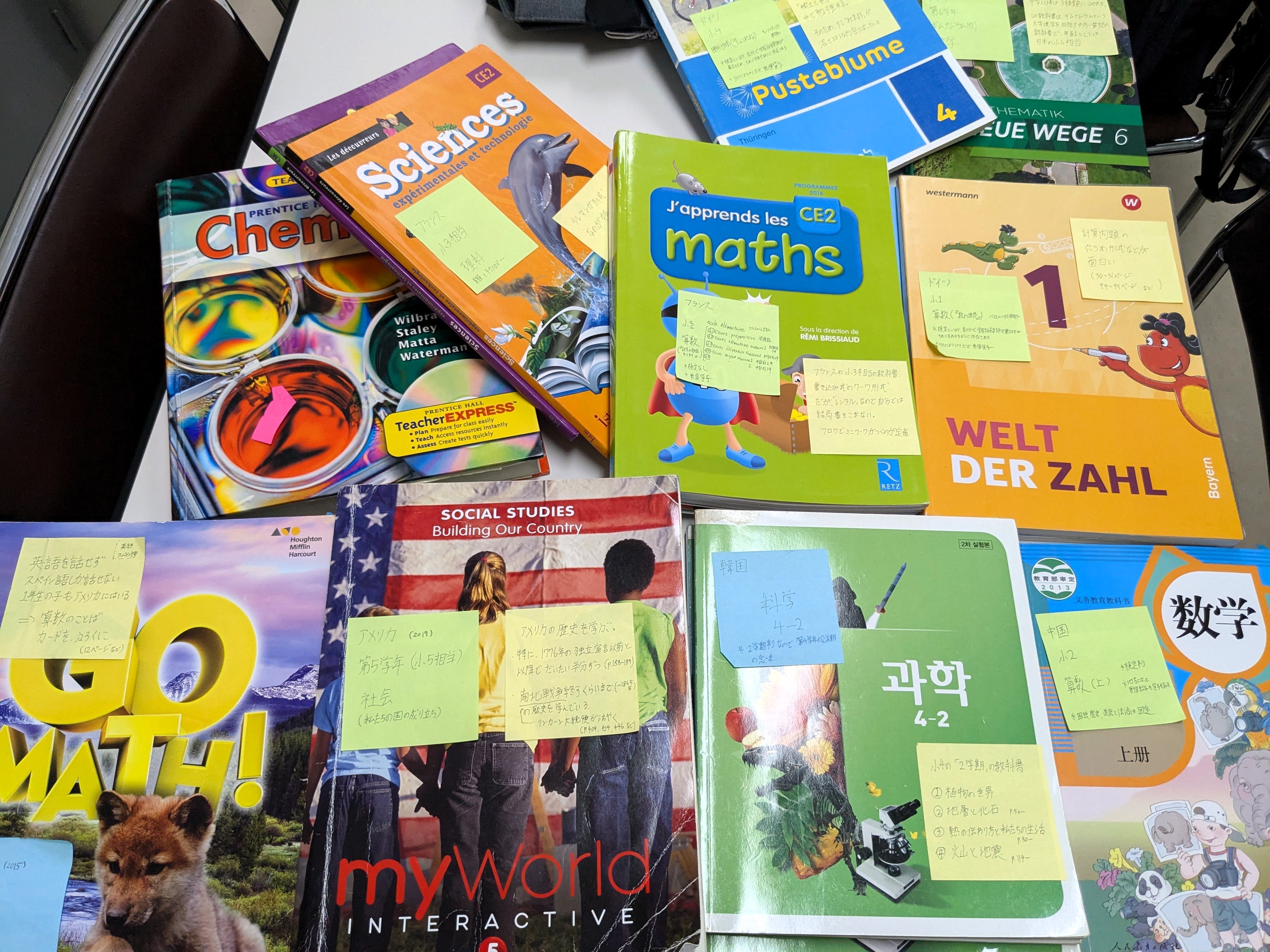

各種実物資料の回覧

現行に至るまでの、教科書や副読本、副教材も、ときに懐かしみつつ、学習指導要領の変遷と教育課程との関わりの観点から触れています。今の20歳前後の学生は、小学校「外国語活動」の導入を経験し、かつ道徳の教科化前後の世代であるので、お話しできるネタも豊富です。

例えば戦前から戦後すぐにかけて使用された教科書類を手に取ることもあります。これらは、戦前~戦後の教育課程の歩みを話す中で回覧した教科書等です。学生にとっては、特に戦時中に使用された小学校(国民学校)の『国史』の教科書(中央)が印象的だったようです。

「教育課程」と「教科書」はある種、切っても切り離せない関係にあります。とはいえ、海外の教科書類の話は、教育課程をお話しする上での本題とは言い切れないところもありますが、教育を学び自身の実践を創り上げていくために必要な「当たり前」を疑う力を養う一つの手がかりになってくれたら、という思いでおります。

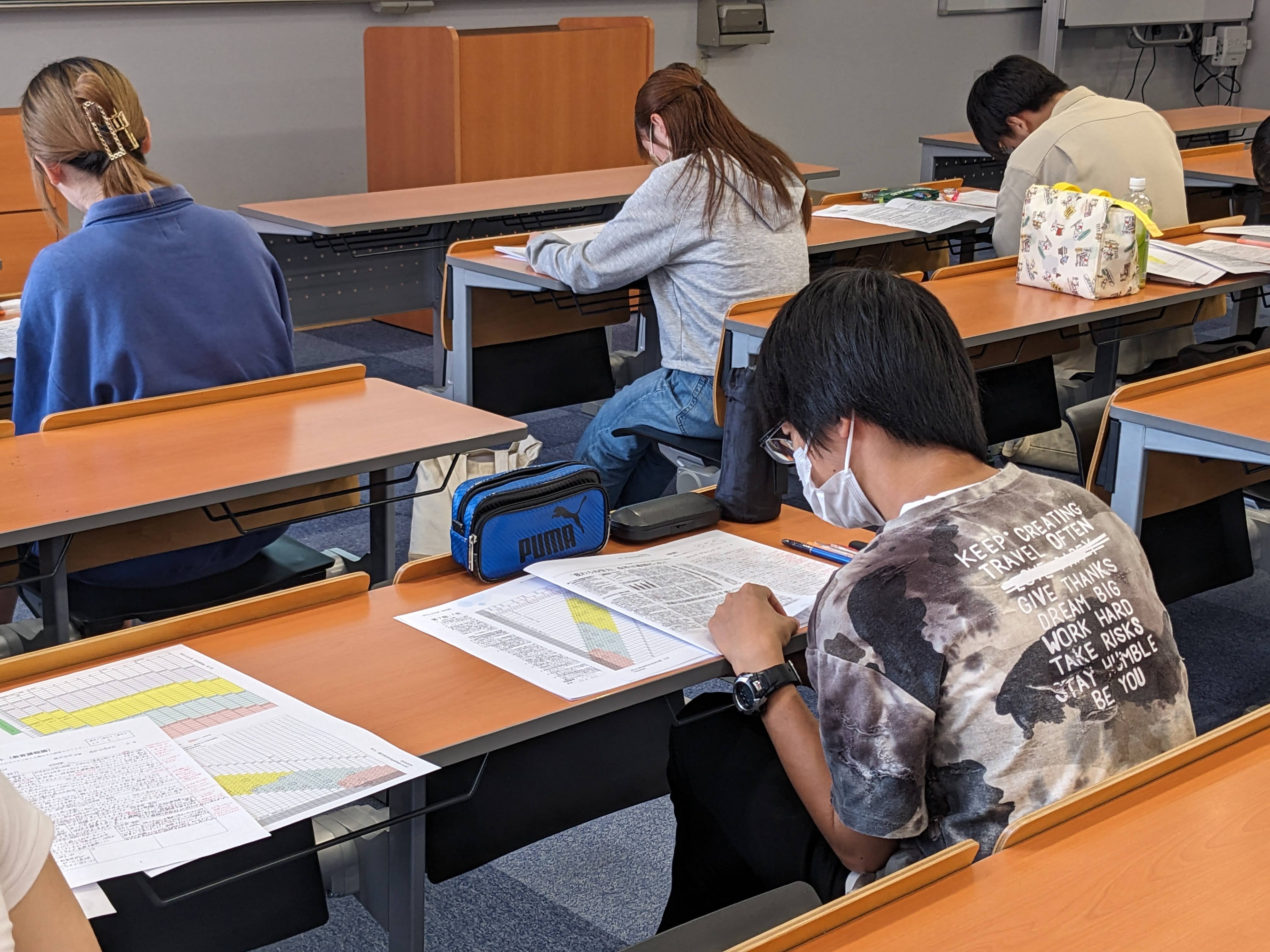

授業の様子

あるときは、資料に基づき、考察することもあります。いわゆる「ゆとり教育」とは何だったのか、本当に「学力」は低下していたのか、今後はどのような学習指導要領であるべきなのか。時に「正解」のない問題にも立ち向かいます。(瀬戸)

新聞記事等も読み込んだりしてみながら、まずは自分の意見を組み立ててもらっています。短い欄ではありますが、コメントシートで文章化を促しています。(瀬戸)

このような場で意見を組み立てることと、今後授業等をつくる上で自分たちで行っていくであろう「教材研究」には、通ずるものがあるように感じています。皆、資料に真摯に向き合っていますね。(名古屋)

思いっきり悩んだあとだからこそ、その後の話し合いは活発です。時に頭を抱えながら「何書いた?」というやり取りが聞こえることもありますが、そのようなインフォーマルなやり取りさえ、学びの一つと考えています。(瀬戸)

学生たちの話し合いに耳を傾けてみると、興味深い観点が登場することもしばしば。巡回していると、新たな見方が登場していることもあり、私自身がハッとさせられることも多いです。(瀬戸)

現行の学習指導要領ならびに近年の中央教育審議会答申からは、「主体的・対話的で深い学び」や、「個別最適な学び」「協働的な学び」などのキーワードが踊っています。その在り方を少しでも学生自身が体験できるように努めています。(名古屋)

押さえねばならぬ事項も多い教職課程の科目(特に1,2年次に履修する者)は、講義がメインになることが多いです。

そのような中ではありますが、名古屋学院大学の教職課程では、多くの教員が、問題解決型授業やワークショップ型の授業を取り入れたり、学生の協働を重視した授業展開に取り組み、学生の指導力や対人関係能力の育成に努めています。

より多くの学生がより良い教師、特に本学の教員養成の目標でもある「人の気持ちのわかる、子どもの心に寄り添うことのできる教師」として教育界に羽ばたいていってくれることを切に願っておりますし、そのための支援を続けていく所存です。