【スポーツ健康学部】小学校/中高(保健体育)の教育実習事後指導を実施しました

ともに瀬戸キャンパスで開催され、小学校の事後指導は15 名の4年生が参加するとともに、次年度に教育実習に向かう3年生が8名参加しました。中学校・高等学校の事後指導は4年生が26名、3年生が32名参加しました。

本学では4年生の教育実習事後指導に対して、次年度教育実習に向かう3年生に同席してもらう取り組みを行っています。

3年生にとっては来年度の教育実習に向けた準備を促すための学びの場として、4年生にとっては以前の自分の姿を思い起こしながら自己の成長や変化を実感してもらう場としても設定しています。

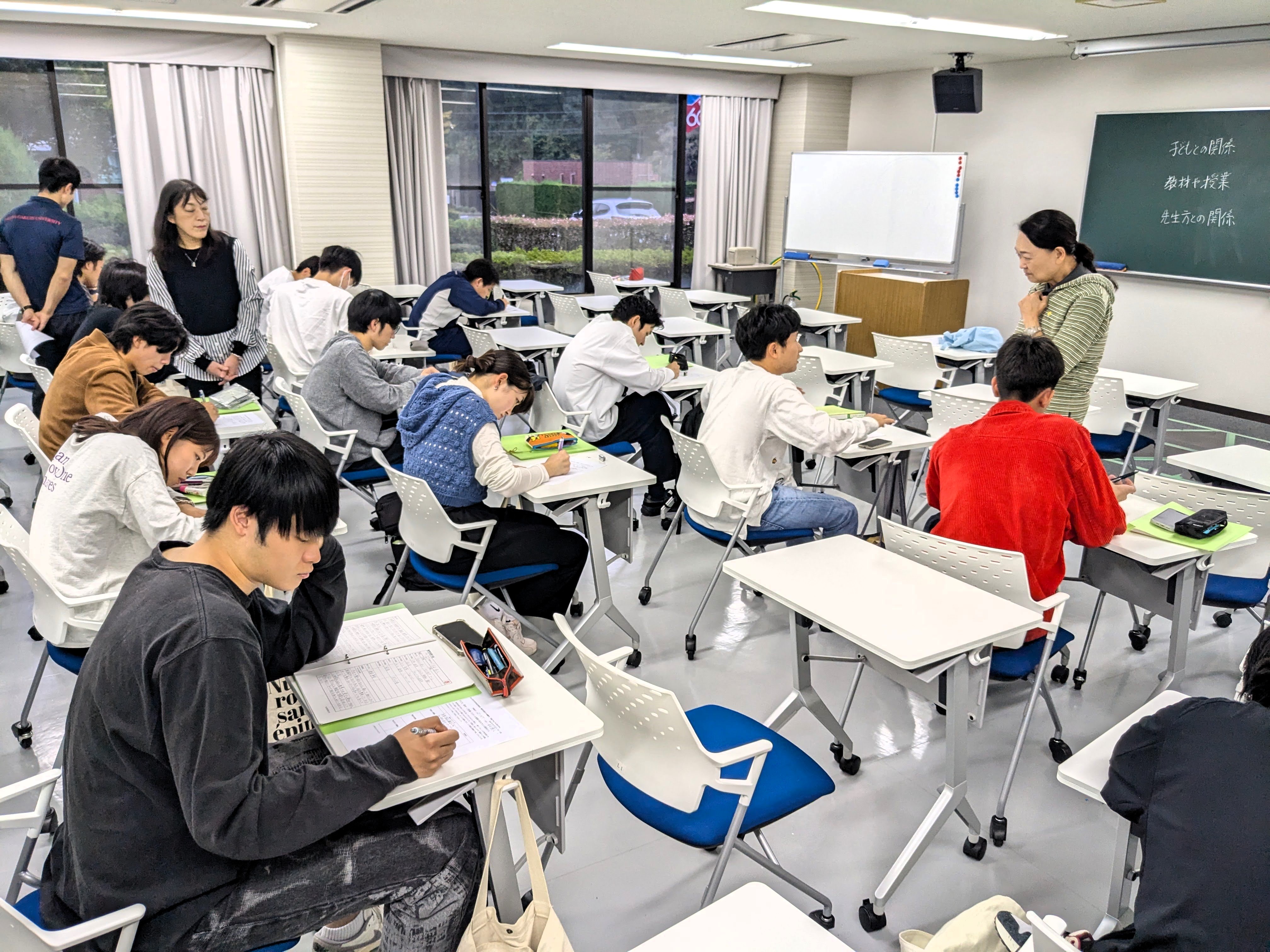

小学校 教育実習事後指導の様子

初めに個人で「子どもとの関係」、「教材や授業」、「先生方との関係」の3観点から実習を振り返り、ワークシートにまとめました。

次にグループワークを行い各自発表しました。

一人ひとり経験した中身が異なるからこそ、4年生同士でも新たな発見がありました。

時には3年生の疑問にも答えながら進行しました。

こどもスポーツ教育学科の先生方からも随時助言がありました。

実習先の子どもたちや先生方から、本当に多くの貴重な学びを得てきたのだと思わせるような充実した発言ばかりでした。改めて自己の適性や課題も見つめ直すことができたのではないでしょうか。

最後にまとめをし、こどもスポーツ教育学科の先生方からもコメントがあり事後指導を終了しました。教育実習に行く前に比べて、どこか頼もしげな表情になった4年生たちの成長を感じる時間となりました。

中学校・高等学校 教育実習事後指導の様子

今回の事後指導は、①事後指導の意義の確認、②代表の4年生3名による教育実習の体験や学びの発表、③グループワークを通した体験や学びの交流、④参加した先生方からの講評 の順に実施しました。

最初に事後指導の意義について、教職センター長の坂井教授がお話ししました。なぜこの場が設定され、どのような観点で学び直して欲しいのかについて確認できました。

事後指導の意義については、4年生だけが集まりスタートしました。

事後指導の意義の確認の後に、3年生も加わって再スタートしました。四方田准教授の司会進行の下、代表の4年生3名の発表を行いました。

代表の一人目の発表です。公立中学校での教育実習の経験について、実習前の実習校との打ち合わせなど、流れ全体のポイントや気を付けた点を発表しました。

教育実習の最終日にどうしたのか等、具体的な点も発表しました。他の4年生は自身の様々な取り組みを思い出す契機になり、3年生も大いに参考になったかと思います。

発表後には質疑応答の場面も設定されました。3年生からも質疑があり、アドバイスを求める場面もありました。

代表の二人目の発表です。一人目とは別の自治体の公立中学校での経験について発表でした。

一日の具体的な流れ等、日課表に基づいての発表でした。

実習中に作成した実際の指導案や研究授業の具体的な点も発表してくれました。学校により形式が異なる点なども、改めて確認することができました。

質疑等の進行の途中には、四方田准教授による補足説明もありました。例えば、実習中は「体育教官室」もしくは「実習生控室」のどちらで主に過ごしたのかについて4年生に挙手で確認しました。他校のことや全体の傾向は、このような場でこそ確認でき良い学びになったようです。

代表の三人目の発表です。公立高校での教育実習についての発表でした。実習での目標設定をどうしていたのか、というような自身の成長も発表しました。

指導案のほか、授業で用いたスライド、自分で考え付いたバレーボールのトスの授業での教材などの具体例や、やりがいなど多様な側面について触れた充実した内容でした。

質疑でも3名それぞれに多様な中身の質問が出ました。どうやってその教材を思いついたのか、授業でどのような点に気を付けたか等々、全体で共有するに相応しい実のある内容でした。

3名の発表の司会進行を務めた四方田准教授が総括をしました。改めて発表のどこに着目すべきかについて確認できました。

丸山教授は3人目の発表者の教育実習校へ訪問していたことから、実習時の様子について補足説明がありました。

丸山教授からは、3名の発表を踏まえつつ、教育実習を高校の校長として受け入れてきた見地から、受け入れ側がどのような目線でいるのか、実習生に本当に学んでほしい事項などについてのお話がありました。

グループワークの様子

グループワークのテーマ

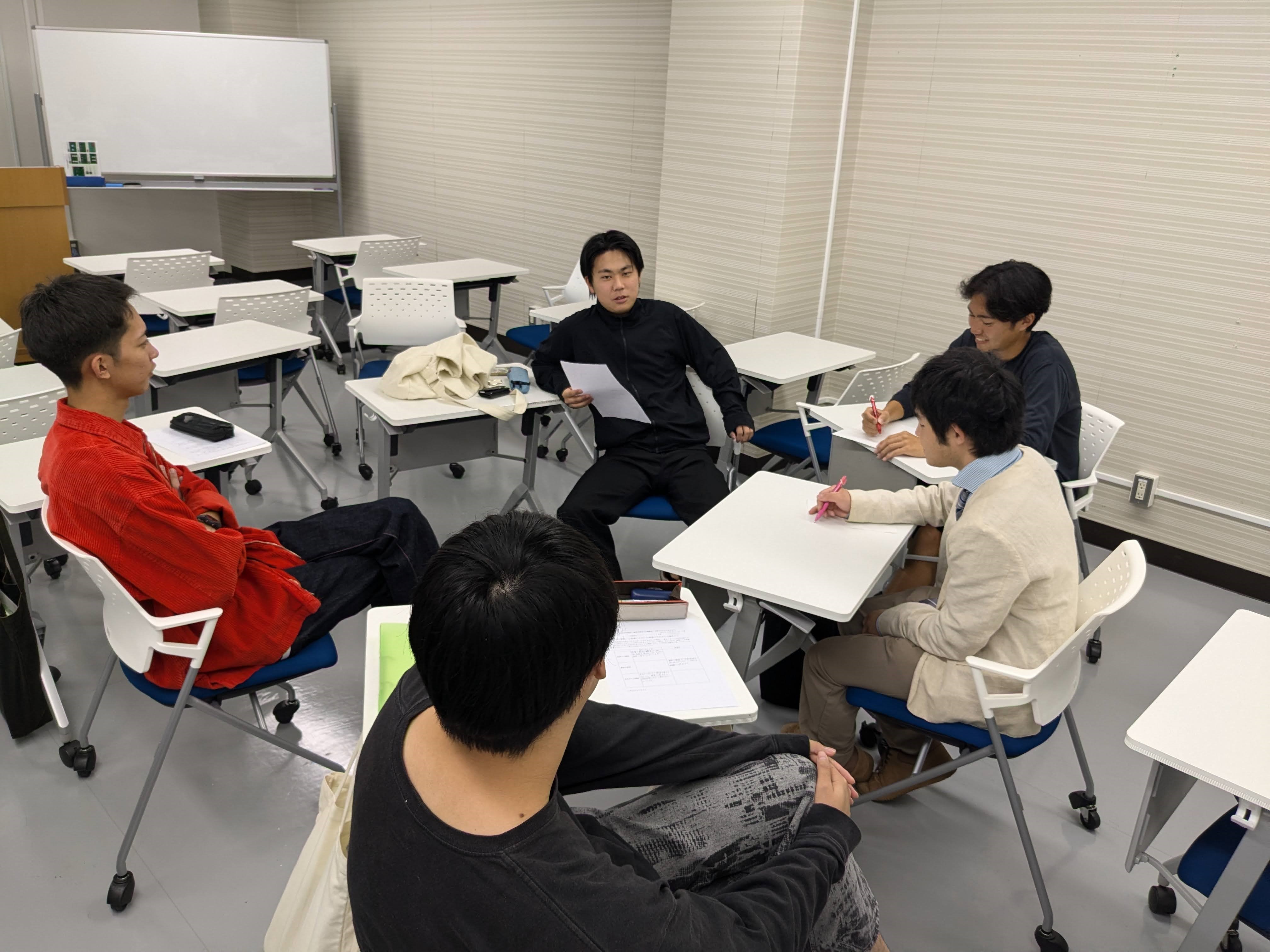

4・3年生混合で九つの班に分かれて実施しました。スライドのように、「学習指導」、「生活指導」、「教師として求められる資質・能力」の3観点で4年生に振り返って話してもらうとともに、残った時間で3年生へのアドバイスもしてもらいました。

最後には全体総括として、あえて3年生に班で聞き取った内容を発表してもらい、4年生には後輩に伝わりやすいように学びを再構成してもらうとともに、3年生も自分事として先輩の話を聞いてもらいました。

4年生自身が「教師として」自らの学びを振り返り、自らの課題についても見つめてもらうことを狙いました。

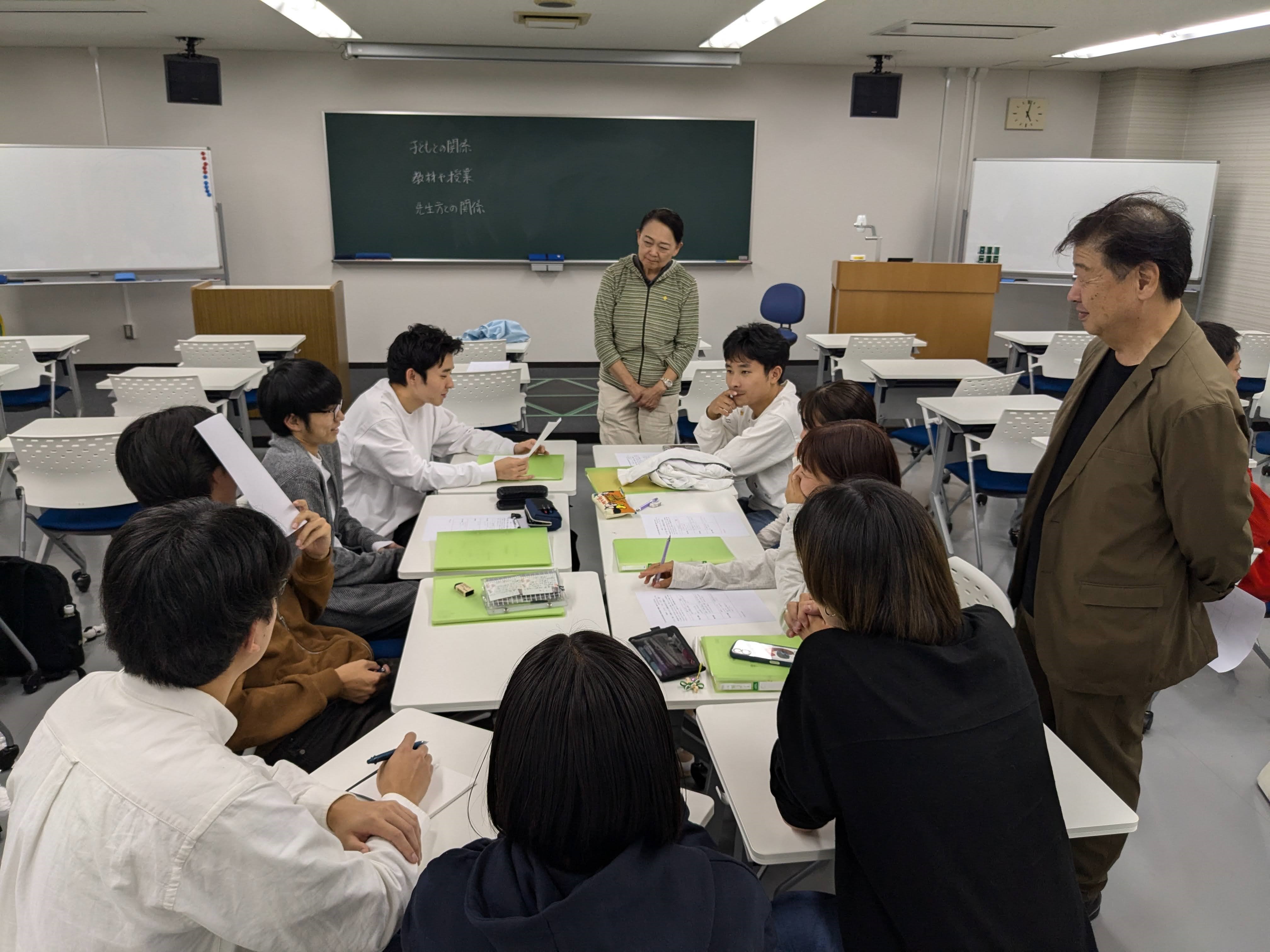

各グループにおいて、非常に活発に4年生が自身の学びを交流させていました。一人ひとりの経験が異なるからこそ、互いの学びに大いに刺激を受けたようです。

4年生は実習日誌も持ち込み、3年生に回覧してくれる場面もありました。3年生にとって良い経験になったようです。

活発な話し合いの節々で、4年生の話し方や実習を思い出す表情から、豊かな経験を重ねてきたのだなと感じました。また、3年生の緊張もほぐしながら進行してくれた点も素晴らしかったです。

全体総括では、3年生に発表してもらいました。班で協力してまとめるようにというお願いもしており、よくまとまった発表となりました。

3年生の発表内容を聞いている中でも、学びの共通点や相違点が見いだされたように思います。互いの学びを交流させ相対化させることの重要性にも学生たちが気付いてくれたら嬉しく思います。

最後に先生方より講評をいただきました。四方田准教授からは、発表内容も踏まえつつ、改めて大切にしてほしい事などをお話しいただきました。

丸山教授からは、4年生が昨年度受講した「保健体育科教育法(3年)」の頃と現在の比較も含めつつ、教師としての学びについてお話しいただきました。

最後に坂井教授から講評がありました。教育実習ならびに教育実習事後指導の全体を踏まえて、今後の学びの継続等についてお話しいただきました。

最後に

教育実習を経て、一皮も二皮も成長した姿を見せてくれた4年生の姿や、それに刺激を受けて改めて頑張ろうという3年生の姿を頼もしく感じる時間となりました。教職をご担当の先生だけでなく、それ以外の先生や、教職センターの事務職員の皆さまにも様子を随時ご覧いただき、一つの教職課程のまとめとして有意義な時間になりました。

お世話になった小学校・中学校・高等学校の教職員の皆さまや子どもたちをはじめ、関係者の皆様に御礼申し上げます。

そして、改めて、学生たちが、これまでのご縁やご恩への感謝を忘れずに、真摯に今後も学び続けながら、子どもたちとともに未来を切り拓いていってくれることを期待したいと思います。