【教養科目】「基礎英語1」学生の研究の最終発表!

リハビリテーション学部 松田佑治講師から「基礎英語1」の授業の様子が届きました

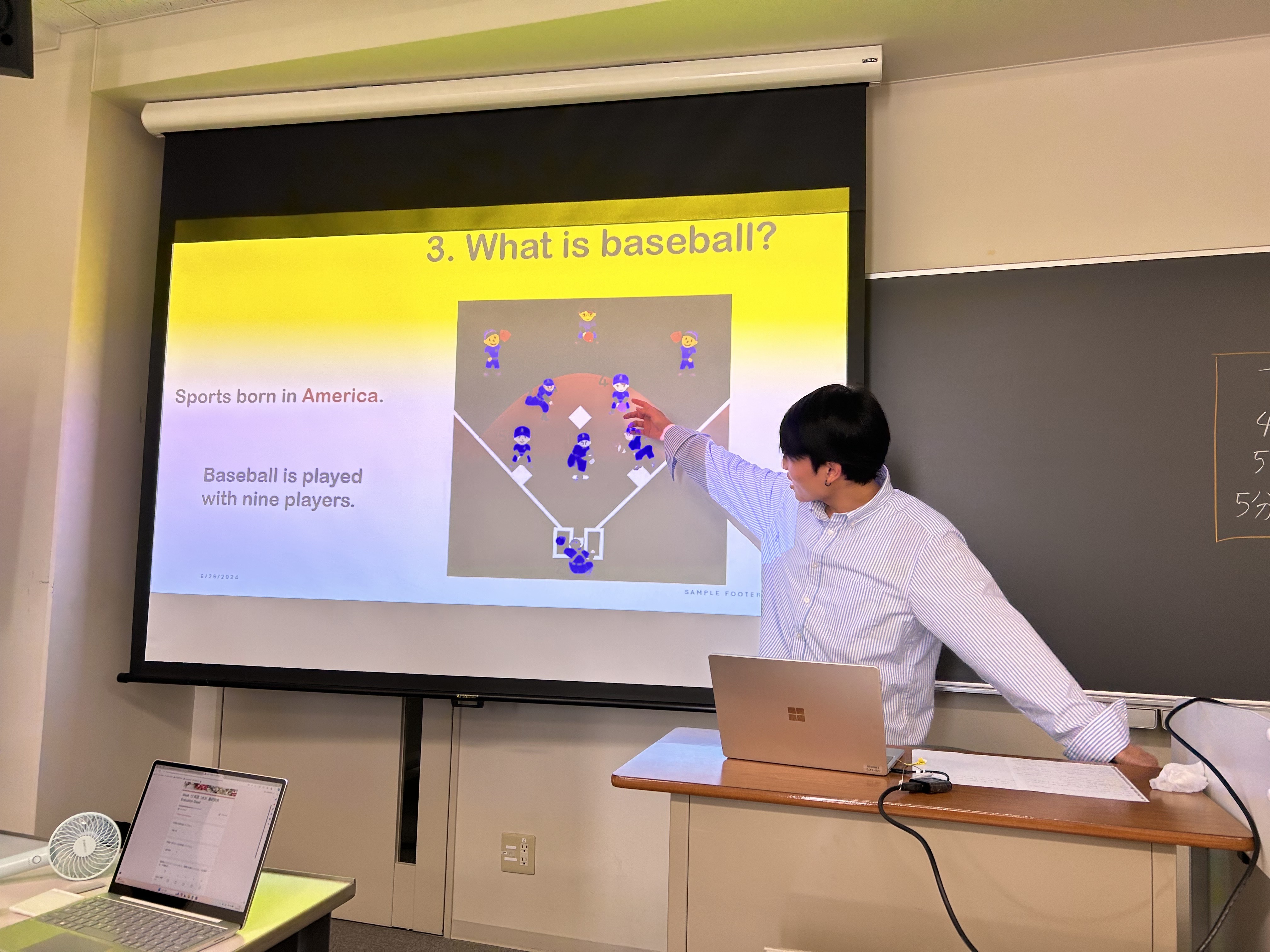

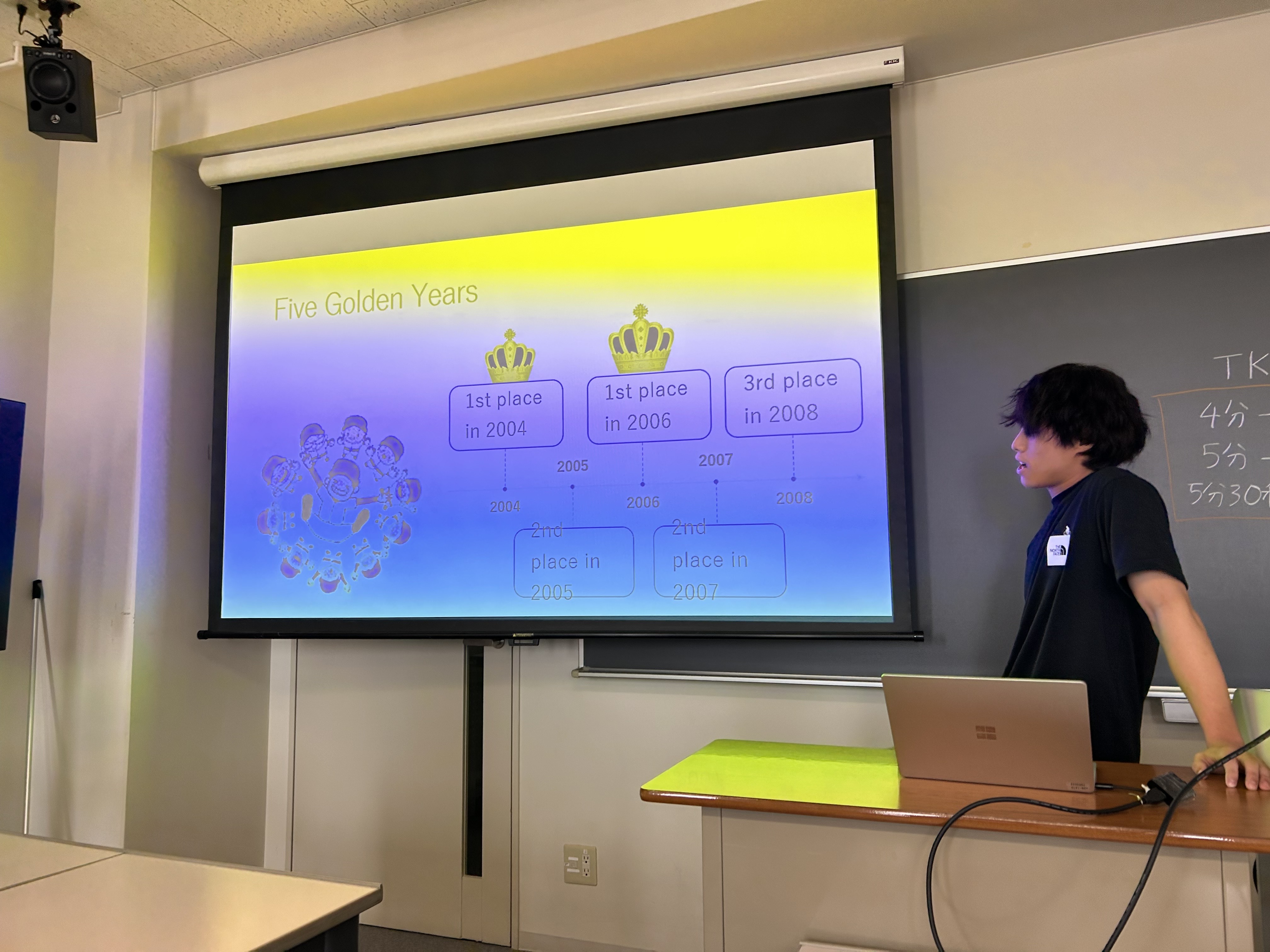

「基礎英語1」の最終発表が、6月下旬から始まっています。最終発表では、各自のリサーチの成果を、アカデミックで求められるフォーマットに基づいて、全員から注目されるという過酷なプレッシャーの中、5分間英語で発表するという「修羅場」が与えられています。

最終発表では、中間発表とは異なり、「分析(Analysis) 」と「独自性(Originality) 」という評価項目が新たに加わります。したがって、単なる「調べ学習」や「紹介」、「データ・事実の指摘」のみの発表では、基本的にはあまり評価はされません。また、インターネットで調べればすぐに出てくるような、ありきたりな内容もあまり評価されません。なぜならば、アカデミックで求められる研究発表では、自分が調べたことに対して、もう一歩踏み込む必要があります。例えば、自分の意見・見解を加え、問題提起とその解決案などの何らかの分析・考察をします。つまり、リサーチ発表は、自分が発見し選び出した研究テーマにおいて、「教科書に書かれている以上のこと」を発信しなければならないのです。

最終発表では、中間発表とは異なり、「分析(Analysis) 」と「独自性(Originality) 」という評価項目が新たに加わります。したがって、単なる「調べ学習」や「紹介」、「データ・事実の指摘」のみの発表では、基本的にはあまり評価はされません。また、インターネットで調べればすぐに出てくるような、ありきたりな内容もあまり評価されません。なぜならば、アカデミックで求められる研究発表では、自分が調べたことに対して、もう一歩踏み込む必要があります。例えば、自分の意見・見解を加え、問題提起とその解決案などの何らかの分析・考察をします。つまり、リサーチ発表は、自分が発見し選び出した研究テーマにおいて、「教科書に書かれている以上のこと」を発信しなければならないのです。

- 5月に実施した3分間セルフアピールの様子はコチラ

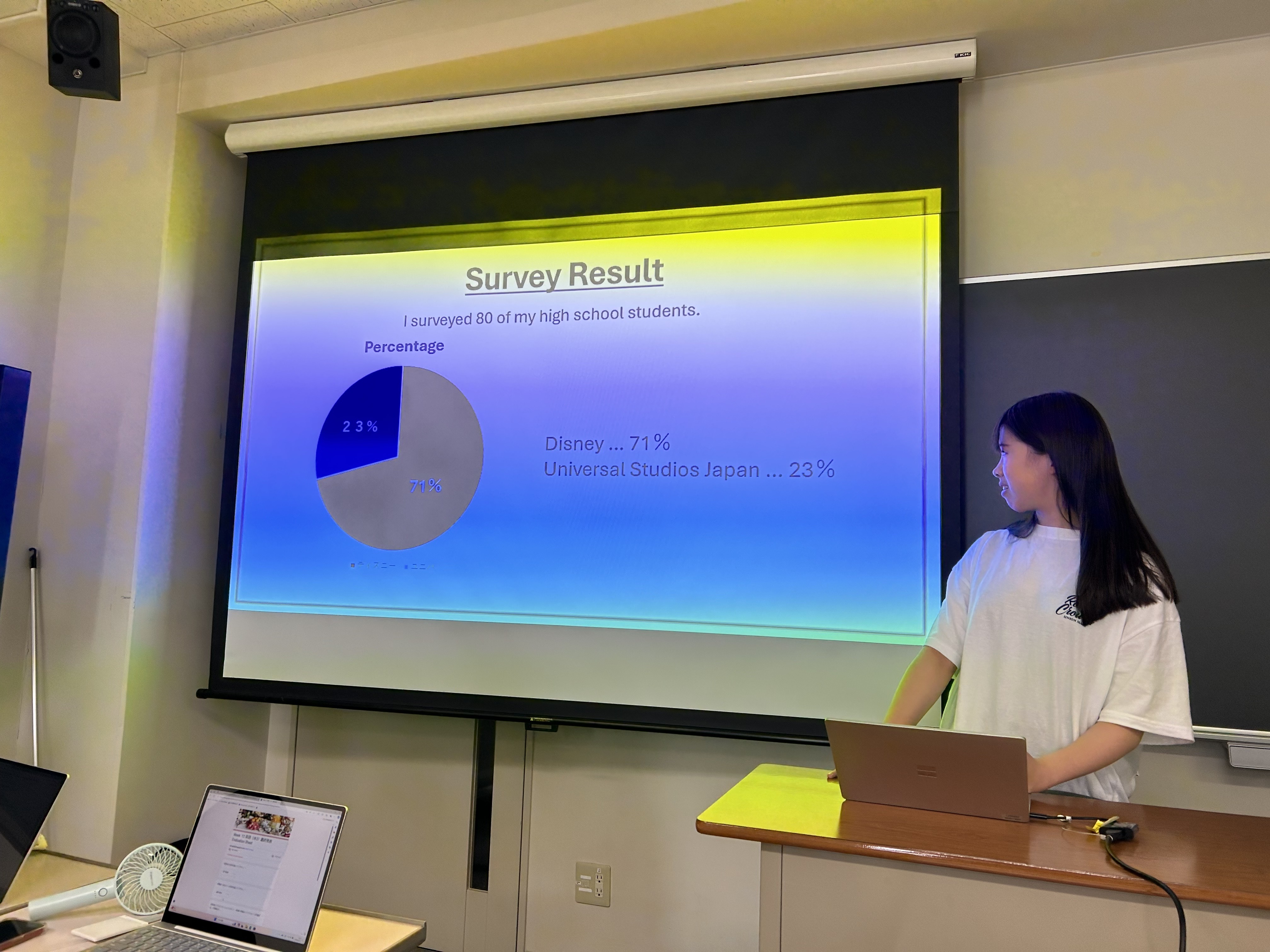

受講生たちも、データの指摘のみにとどまらず、「なぜそれが1位なのか?」「なぜそのスポーツの競技人口が広がっているのか?」「XXXの魅力は何か?」など、正解のない問いに対して、どんどん自分の視点を展開していきます。例えば、最終発表第2週のBest Speaker に選ばれた学生は、既存のアンケート結果に対して、疑問が生じ、再度自分の足でアンケートを取って、その結果に対して考察をしていました。

担当教員からは、「半分以上の学生がデータからストーリーを展開しており、1年生の現時点で、このレベルの英語発表をできる学生は、おそらく全国的に見ても少ない」という褒め言葉や、「リサーチ発表はマニアでいい。なぜならば、マニアでないと教科書以上のことは言えないので」というアドバイスがありました。

実のところ、英語での研究発表は、20歳前後の学生にとって、相当なプレッシャーがかかります。しかし、その困難を何とかして乗り超えることによって、経験値を徐々に高めていきます。その成功体験によって、受講生の10年、20年後に効果が出てくるような授業を目指しています。詰まるところ、「基礎英語」の「基礎」を、easy (易しい) ではなく、basis (基盤、土台) と捉えています。

さあ、最終週では、学術発表で頻出する英単語のテスト(20分程度)が立ちはだかります。さらに、期日までに、学生たちは自身のリサーチ成果を、150-200 words の英語にまとめた要旨(Abstract)も提出する必要があります。最後まで気を抜かずにみんなで乗り越えていきましょう!

担当教員からは、「半分以上の学生がデータからストーリーを展開しており、1年生の現時点で、このレベルの英語発表をできる学生は、おそらく全国的に見ても少ない」という褒め言葉や、「リサーチ発表はマニアでいい。なぜならば、マニアでないと教科書以上のことは言えないので」というアドバイスがありました。

実のところ、英語での研究発表は、20歳前後の学生にとって、相当なプレッシャーがかかります。しかし、その困難を何とかして乗り超えることによって、経験値を徐々に高めていきます。その成功体験によって、受講生の10年、20年後に効果が出てくるような授業を目指しています。詰まるところ、「基礎英語」の「基礎」を、easy (易しい) ではなく、basis (基盤、土台) と捉えています。

さあ、最終週では、学術発表で頻出する英単語のテスト(20分程度)が立ちはだかります。さらに、期日までに、学生たちは自身のリサーチ成果を、150-200 words の英語にまとめた要旨(Abstract)も提出する必要があります。最後まで気を抜かずにみんなで乗り越えていきましょう!