【国際文化学部】学部生と留学生の「合同授業」

2024年度より、国際文化学部生と留学生別科生が、

同じ時間に同じ教室で活動する「合同授業」が本格的に始まりました。

同じ時間に同じ教室で活動する「合同授業」が本格的に始まりました。

学部「日本地域史論」・留学生別科「日本の歴史」の合同授業

国際文化学部 鹿毛敏夫教授から学部生と留学生による「合同授業」の様子が届きました。

徳川美術館を訪問

学部生「日本地域史論」と留学生「日本の歴史」の合同授業(担当:鹿毛敏夫教授)では、4月より学部生と留学生でチームを作って、地域の歴史を調査してまとめ、チーム発表する活動を行っています。

活動の一環として、6月には、東区の徳川美術館を訪ねました。日本トップクラスの国宝・重要文化財を展示・収蔵するこの博物館では、昨年まで禁止されていた展示物の写真撮影がほぼ解禁となり、学生たちはプレゼン発表に向けて多くの文化財を撮影していました。

活動の一環として、6月には、東区の徳川美術館を訪ねました。日本トップクラスの国宝・重要文化財を展示・収蔵するこの博物館では、昨年まで禁止されていた展示物の写真撮影がほぼ解禁となり、学生たちはプレゼン発表に向けて多くの文化財を撮影していました。

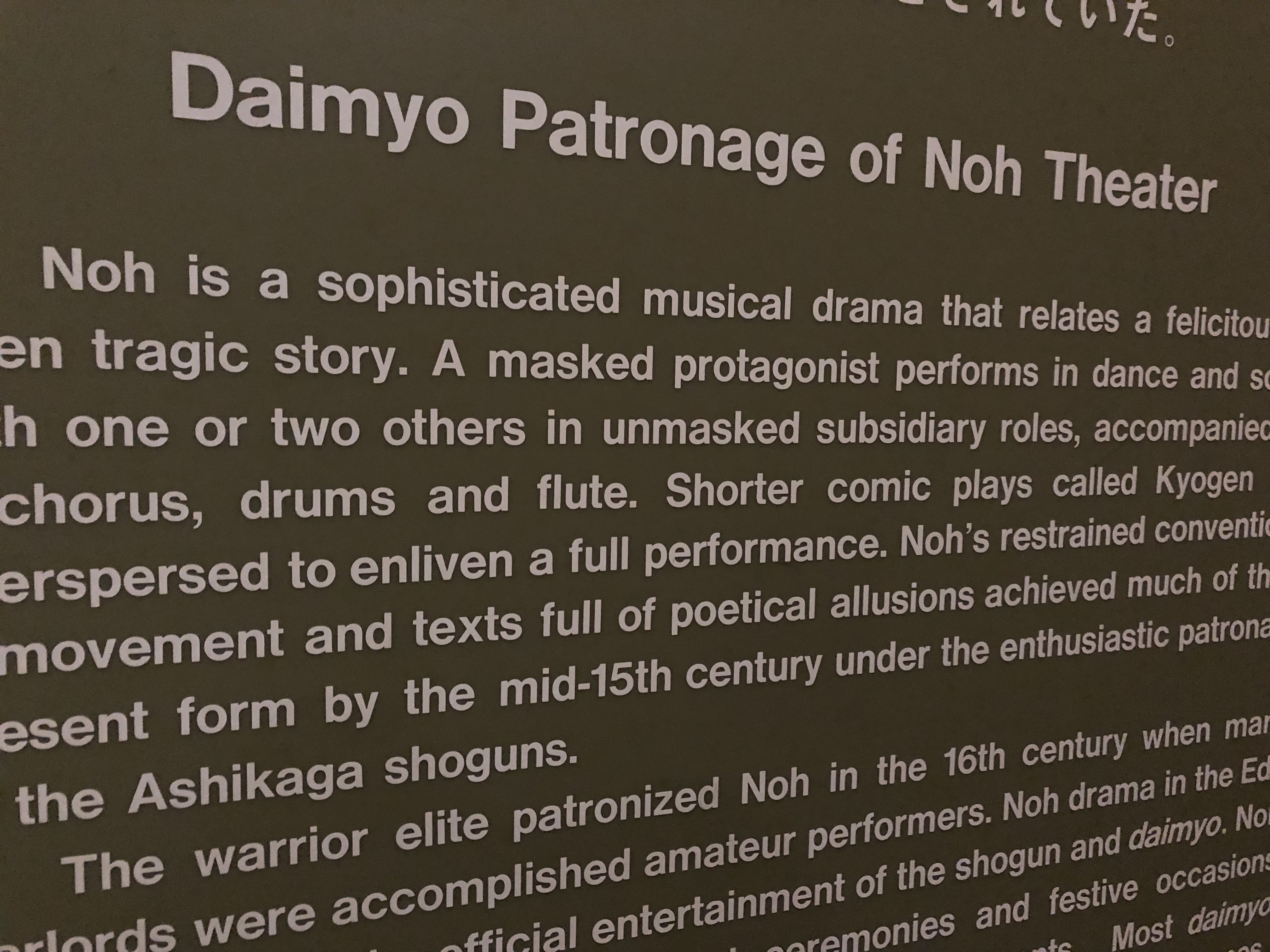

能舞台を鑑賞

「sophisticated」の訳をめぐって…

カナダのマキ―ワン大学からの留学生と学部生3名からなるチームの活動の様子をうかがうと、まず、常設展の「能舞台」のコーナーでは、英文解説パネルの「Nho(能) is a sophisticated musicai drama ……」の「sophisticated」を日本語でどう説明するかで議論。「洗練された?音楽ドラマ」「品のある?……」「優雅な?……」等の訳語が出るなか、最終的には「粋(いき)な……」と訳すことで決着。

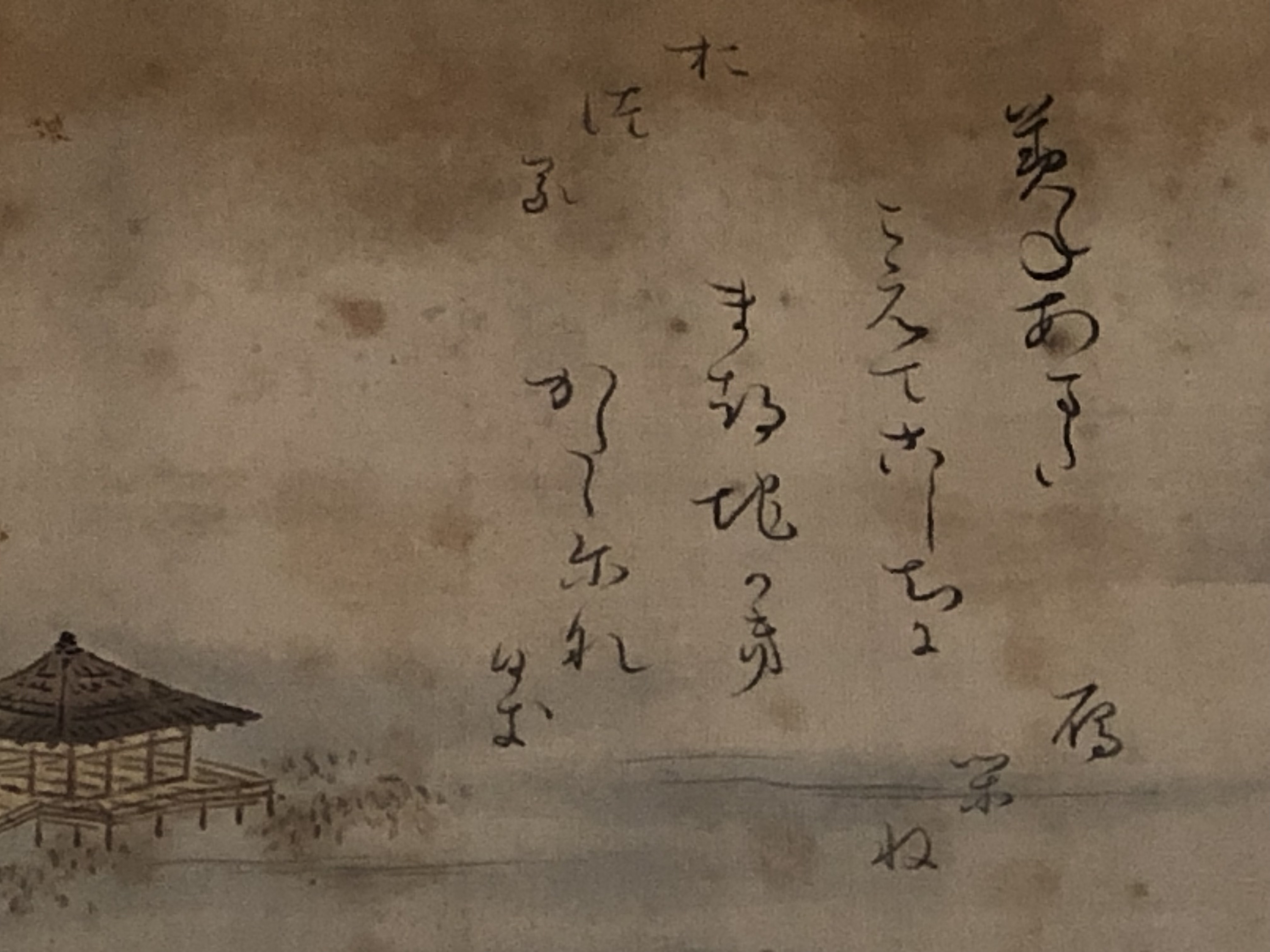

日本の崩し字は難しい…

次に、特別展コーナーでは、江戸初期の17世紀に土佐光成が描いた「近江八景図巻」に注目。留学生が、絵巻物中に書かれた崩し字の古文書を指さして「これ、皆さんは読めますか?」。学部生たちは懸命に解読しようとするものの、ギブアップ!

国際文化学部生と留学生の合同授業では、このような異文化をめぐるコミュニケーションが活発に交わされています。

国際文化学部生と留学生の合同授業では、このような異文化をめぐるコミュニケーションが活発に交わされています。

学部「日本の民俗学」・留学生別科「日本事情演習1」の合同授業

国際文化学部 宮坂清准教授から学部生と留学生による「合同授業」の様子が届きました。

紙の専門店「紙の温度」の現地調査を実施

学部生「日本の民俗学」と留学生「日本事情演習1」の合同授業(担当:宮坂清准教授)では、9月より学部生と留学生で、日本の民俗のさまざまな側面についてグループワークを行っています。

活動の一環として、2024年12月5日(木)に、紙の専門店「紙の温度」の現地調査を行いました。社長の花岡成治様による「紙の寺子屋」と題したレクチャーでは、和紙の漉き方を引き合いに諸外国の紙漉きと日本の紙漉きの違いや、クイズを交え実物の紙に触れさせながら楽しく解説していただきました。多種多様な紙それぞれにポップ広告が添えられており、学部生が留学生にその内容を説明する姿があちこちでみられました。

最後に留学生たちは、和紙でつくられた小物や朱印帳を買い求めていました。

国際文化学部生と留学生の合同授業では、このように日本文化を素材にした交流が活発に行われています。

活動の一環として、2024年12月5日(木)に、紙の専門店「紙の温度」の現地調査を行いました。社長の花岡成治様による「紙の寺子屋」と題したレクチャーでは、和紙の漉き方を引き合いに諸外国の紙漉きと日本の紙漉きの違いや、クイズを交え実物の紙に触れさせながら楽しく解説していただきました。多種多様な紙それぞれにポップ広告が添えられており、学部生が留学生にその内容を説明する姿があちこちでみられました。

最後に留学生たちは、和紙でつくられた小物や朱印帳を買い求めていました。

国際文化学部生と留学生の合同授業では、このように日本文化を素材にした交流が活発に行われています。

広い店内には世界の紙がたくさん

花岡様によるレクチャー「紙の寺子屋」

レジュメ