【現代社会学部】メディア論「広告はいかにして作られるのか?」外部講師による講義

2025年7月10日(木)の「メディア論」では、外部講師として広告クリエイティブディレクターの鳥居薫様(株式会社CARTA ZERO)をお招きして「広告はいかにして作られるのか?」というタイトルで講義をしていただきました。

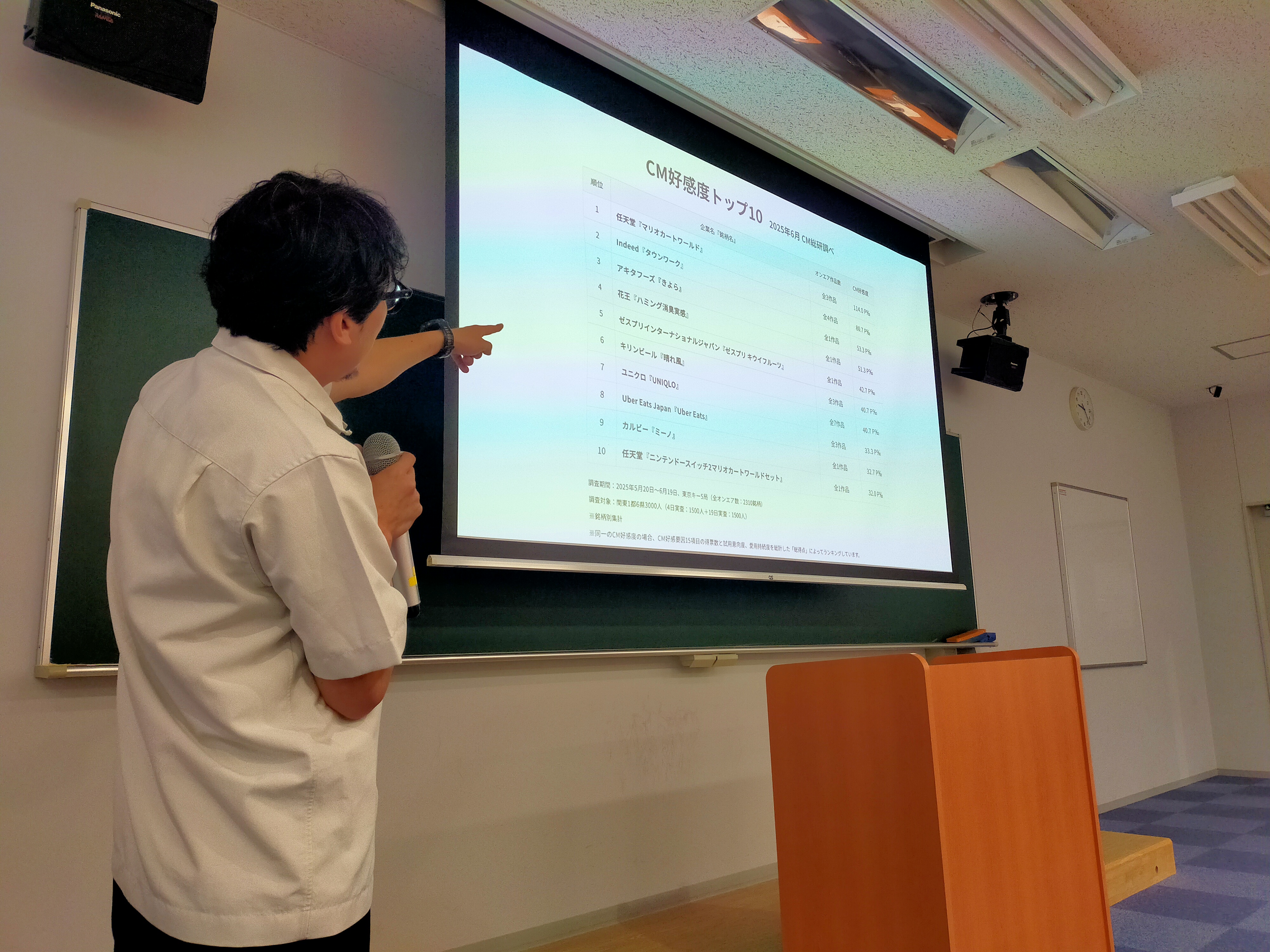

現代社会において広告は、われわれの生活のいたるところに浸透しているにもかかわらず、意識的に注意を向けられることはあまりなく、ときには「コンテンツを中断する、邪魔なもの」として煙たがられることもあるような存在です。そのような存在である広告が、そもそもどのような目的を持ち、どのような種類に分類することができ、どのように作られているのかについて、豊富な具体例をまじえて説明していただきました。

また、インターネット・SNSが現在のようなかたちで普及する以前と以後では、人びとの広告体験や、広告の送り手と受け手/消費者をめぐるモデルがどう変化したのかについてもお話しいただきました。これらは「メディア論」の他の講義テーマ、さらには秋学期開講科目である「情報社会論」とも大きく関連する論点であり、担当教員としても非常に興味深いものでした。

例年「メディア論」では、名古屋学院大学をアピールする「ラジオCM」を作成するというグループワークを授業内で実施しています。鳥居様には、受講生たちが作成した十数本のラジオCMを事前に聴いてベスト3作品を選び、授業内で講評していただきました。さらに、鳥居様ご自身が作成した、名古屋学院大学のラジオCMを最後に発表していただきました。

現代社会において広告は、われわれの生活のいたるところに浸透しているにもかかわらず、意識的に注意を向けられることはあまりなく、ときには「コンテンツを中断する、邪魔なもの」として煙たがられることもあるような存在です。そのような存在である広告が、そもそもどのような目的を持ち、どのような種類に分類することができ、どのように作られているのかについて、豊富な具体例をまじえて説明していただきました。

また、インターネット・SNSが現在のようなかたちで普及する以前と以後では、人びとの広告体験や、広告の送り手と受け手/消費者をめぐるモデルがどう変化したのかについてもお話しいただきました。これらは「メディア論」の他の講義テーマ、さらには秋学期開講科目である「情報社会論」とも大きく関連する論点であり、担当教員としても非常に興味深いものでした。

例年「メディア論」では、名古屋学院大学をアピールする「ラジオCM」を作成するというグループワークを授業内で実施しています。鳥居様には、受講生たちが作成した十数本のラジオCMを事前に聴いてベスト3作品を選び、授業内で講評していただきました。さらに、鳥居様ご自身が作成した、名古屋学院大学のラジオCMを最後に発表していただきました。

受講生の感想

【講義全体を受けて】

・私が印象に残ったことは広告の目的です。私は商品を売り込むことや、サービスを使ってもらうためだけだと思っていました。しかし、人々の心を感動、動かして行動を起こさせるという仲介の役割を果たしていることがわかりました。ただ商品やサービスを紹介するのではなく、リアリティや効果を訴えて生活に寄り添うような事を広告は担っているのだなと感じました。

・普段何気なく見ているCMですが、Who, What, Howのように誰に何をどう伝えるかを考えられていておもしろいと思いました。これからCMを見る際に誰に何をどう伝えているかを考えながら見ると、もっと楽しみながらCMを見られると感じました。

・「ネット広告ではワンフレーズ変えるだけでクリック数が大きく変わる」という話は、とても興味深かった。一方で、そのような言葉選びの繊細さや難しさも感じた。広告が私たちのもとに届くまでには、多くの人が関わり、それぞれの役割を担っていることにも改めて気づかされた。普段なかなかお話を聞く機会のないコピーライターの方から直接学べたことは、非常に貴重な経験だった。

【ラジオCM作成】

・名古屋学院大学のCMを作っていただいたものを聞いて、全ての言葉(登場人物の名前にまで)に意味があり無駄なものがないという点を聞いて鳥肌が立つほど驚き、プロの行う仕事に圧倒されました。

・名古屋学院大学卒業生が色んな業界に羽ばたいて進路に迷う高校生や母親にタスキを繋いでいくようなラジオCMが、分かりやすくて、伝わりやすくて、すごかったです。

・鳥居さんの制作した名古屋学院大学のラジオCMはとても想像力がかきたてられてやはり素晴らしいなと思いました。映像ではなく音だけで表現しているのだという意義を感じられるCMだったと感じました。

・先日のラジオCMづくりの1位に選ばれてとても嬉しかったです。一見全然話が繋がらないと思われるような言葉を入れて興味を惹きつけるということを意識して作成していたので、そこを褒めていただけて嬉しかったです。

【将来の仕事や就職】

・就職活動を進める中で、私は「広告」という職種に関心があったため、今回の学びはとても参考になり、自分にとって非常に有意義な時間となりました。

・私も就活の真っ最中ということで広告業界気になっていたので、良い機会が貰えました。

・自分は広告業界に就職するわけではないですが、2、3年生の頃に今回の講演を聞いていたら、広告業界が目指す候補に入っていたかもしれないと思うほど、面白い講演でした。

・私が印象に残ったことは広告の目的です。私は商品を売り込むことや、サービスを使ってもらうためだけだと思っていました。しかし、人々の心を感動、動かして行動を起こさせるという仲介の役割を果たしていることがわかりました。ただ商品やサービスを紹介するのではなく、リアリティや効果を訴えて生活に寄り添うような事を広告は担っているのだなと感じました。

・普段何気なく見ているCMですが、Who, What, Howのように誰に何をどう伝えるかを考えられていておもしろいと思いました。これからCMを見る際に誰に何をどう伝えているかを考えながら見ると、もっと楽しみながらCMを見られると感じました。

・「ネット広告ではワンフレーズ変えるだけでクリック数が大きく変わる」という話は、とても興味深かった。一方で、そのような言葉選びの繊細さや難しさも感じた。広告が私たちのもとに届くまでには、多くの人が関わり、それぞれの役割を担っていることにも改めて気づかされた。普段なかなかお話を聞く機会のないコピーライターの方から直接学べたことは、非常に貴重な経験だった。

【ラジオCM作成】

・名古屋学院大学のCMを作っていただいたものを聞いて、全ての言葉(登場人物の名前にまで)に意味があり無駄なものがないという点を聞いて鳥肌が立つほど驚き、プロの行う仕事に圧倒されました。

・名古屋学院大学卒業生が色んな業界に羽ばたいて進路に迷う高校生や母親にタスキを繋いでいくようなラジオCMが、分かりやすくて、伝わりやすくて、すごかったです。

・鳥居さんの制作した名古屋学院大学のラジオCMはとても想像力がかきたてられてやはり素晴らしいなと思いました。映像ではなく音だけで表現しているのだという意義を感じられるCMだったと感じました。

・先日のラジオCMづくりの1位に選ばれてとても嬉しかったです。一見全然話が繋がらないと思われるような言葉を入れて興味を惹きつけるということを意識して作成していたので、そこを褒めていただけて嬉しかったです。

【将来の仕事や就職】

・就職活動を進める中で、私は「広告」という職種に関心があったため、今回の学びはとても参考になり、自分にとって非常に有意義な時間となりました。

・私も就活の真っ最中ということで広告業界気になっていたので、良い機会が貰えました。

・自分は広告業界に就職するわけではないですが、2、3年生の頃に今回の講演を聞いていたら、広告業界が目指す候補に入っていたかもしれないと思うほど、面白い講演でした。