【外国語学部】長谷川ゼミの学外での活動について紹介

2025年9月20日(土)〜21日(日)に長谷川ゼミで学外ゼミ(仙台)を開催しました。今回の学外ゼミは、長谷川和美准教授が発表した国際学会EAJS(European Association for Japanese Studies)第4回日本会議に3年生のゼミ生である松本陸翔さんが一緒に参加しました。

また、学会開催地が東北大学(川内キャンパス)であったという事もあり、グローバル研究を行うゼミとしては、ローカル・グローバルな視点から歴史や記憶について興味を持ち、震災遺構である仙台市立荒浜小学校を訪れました。

また、学会開催地が東北大学(川内キャンパス)であったという事もあり、グローバル研究を行うゼミとしては、ローカル・グローバルな視点から歴史や記憶について興味を持ち、震災遺構である仙台市立荒浜小学校を訪れました。

長谷川ゼミ 松本陸翔さんからの報告

震災遺構「仙台市立荒浜小学校」見学

2011年3月11日に発生した、東日本大震災の津波による犠牲を再び出さないために校舎を保存し、公開している貴重な施設になります。

仙台市立荒浜小学校を訪問し、当たり前の日常をもっと大事にしていかないといけないと強く感じました。震災はいつ起こるかわからず、突如として人と人との関わりや住んでいる街までもが大きく変わってしまう出来事であると痛感しました。私は現在、名古屋市で一人暮らしをしていますが、実家は海の近くにあり、今回の訪問は決して他人事ではなく、自分自身の生活とも重ね合わせて考えさせられるものでした。

また、防災の備えは「特別なこと」ではなく、普段の生活の延長に位置づけて考えていく必要があることを学びました。地域のつながりや、人との関わりを大切にすることが、いざという時に自分や周りの命を守る力につながるのだと感じました。

この経験を通して、私は「当たり前の日常」を当然ではないことを考え、一日一日を大切に積み重ねていきたいと思います。そして、教員を目指す立場として、震災の記憶や教訓を語り継ぎ、防災教育や日常の大切さを生徒に伝えていける存在になりたいと強く思いました。

2011年3月11日に発生した、東日本大震災の津波による犠牲を再び出さないために校舎を保存し、公開している貴重な施設になります。

仙台市立荒浜小学校を訪問し、当たり前の日常をもっと大事にしていかないといけないと強く感じました。震災はいつ起こるかわからず、突如として人と人との関わりや住んでいる街までもが大きく変わってしまう出来事であると痛感しました。私は現在、名古屋市で一人暮らしをしていますが、実家は海の近くにあり、今回の訪問は決して他人事ではなく、自分自身の生活とも重ね合わせて考えさせられるものでした。

また、防災の備えは「特別なこと」ではなく、普段の生活の延長に位置づけて考えていく必要があることを学びました。地域のつながりや、人との関わりを大切にすることが、いざという時に自分や周りの命を守る力につながるのだと感じました。

この経験を通して、私は「当たり前の日常」を当然ではないことを考え、一日一日を大切に積み重ねていきたいと思います。そして、教員を目指す立場として、震災の記憶や教訓を語り継ぎ、防災教育や日常の大切さを生徒に伝えていける存在になりたいと強く思いました。

津波が仙台市立荒浜小学校の2階にまで到達しました。

1階1年1組の教室の様子であり、津波に流されてきた缶や学校備品が今もそのまま残されています。震災の被害を示す貴重な記録のひとつです。

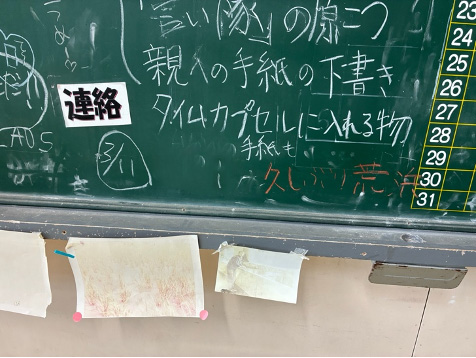

震災の1週間後には卒業式が予定されていました。6年生の教室の黒板には「連絡:タイムカプセルに入れるもの」「課題:親への手紙の下書き」と残されており、子どもたちが当たり前に迎えるはずだった未来が、一瞬にして奪われたことを実感させられました。

当時、荒浜地区には800世帯が暮らしていました。震災発生時、多くの人々が荒浜小学校へ避難し、命をつなぐことができました。しかし現在、この地区は災害危険区域とされ、人が住むことは許されていません。

EAJS(European Association for Japanese Studies)第4回日本会議へ参加

EAJS第4回日本会議に参加し、国際学会の雰囲気を肌で感じる貴重な機会となりました。特にAnthropologyセッション "Mapping the Huma Toll: Stress, Trauma, and Mental Health in Japanese Society”では、災害や障害をめぐる社会のあり方について、東北での事例を中心に発表が行われました。荒浜小学校を訪問したこととも重なり、震災や障害と社会との関わりを「当事者研究」という切り口で捉える視点に強い刺激を受けました。

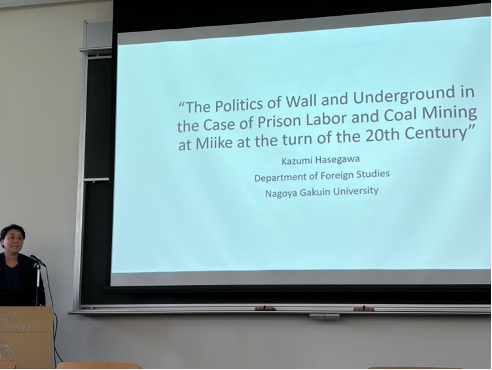

また、Historyセッション "The Politics of Wall, Trench, and Underground in the Japanese Empire”では、ゼミ教員の長谷川先生の発表をはじめ、監獄労働、遊郭制度、炭鉱、ハンセン病療養所といった多様な「壁」や「境界」をめぐる研究が紹介されました。近代日本の社会構造における排除や分断のあり方が多角的に論じられ、自身の研究テーマである「家族」や「制度」との接点を見出す契機となりました。

初めての国際学会ということで緊張もありましたが、最前線で活躍される研究者の方々の発表を直接聞き、質疑応答の場でのやりとりからも多くを学ぶことができました。今後の自分の研究においても、異なる分野の視点を柔軟に取り入れていく必要性を感じました。今回得られた学びを糧に、より一層研究を深めていきたいと思います。

また、Historyセッション "The Politics of Wall, Trench, and Underground in the Japanese Empire”では、ゼミ教員の長谷川先生の発表をはじめ、監獄労働、遊郭制度、炭鉱、ハンセン病療養所といった多様な「壁」や「境界」をめぐる研究が紹介されました。近代日本の社会構造における排除や分断のあり方が多角的に論じられ、自身の研究テーマである「家族」や「制度」との接点を見出す契機となりました。

初めての国際学会ということで緊張もありましたが、最前線で活躍される研究者の方々の発表を直接聞き、質疑応答の場でのやりとりからも多くを学ぶことができました。今後の自分の研究においても、異なる分野の視点を柔軟に取り入れていく必要性を感じました。今回得られた学びを糧に、より一層研究を深めていきたいと思います。