【外国語学部】長谷川ゼミが「ピースあいち:戦争と平和の資料館」を訪問

学外合同ゼミ「ピースあいち:戦争と平和の資料館」訪問報告

外国語学部 長谷川和美講師からゼミの様子が届きました。

「ピースあいち:戦争と平和の資料館」館長と名城大学西野ゼミとの集合写真

2024年11月9日(土)に「演習(4年生)」(担当:長谷川)で学外合同ゼミ を開催し、「ピースあいち:戦争と平和の資料館」を訪問しました。

2024年度秋学期の長谷川ゼミ(演習4年)は、 “The Politics of War Memory”(「戦争の記憶の政治学」)をテーマとして、第二次世界大戦が日本を含め、各国でどのように記憶されてきたのかを考察しています。特に、ローカルな地域としての名古屋の地において、どのような記憶が保存されてきたのか、戦争資料館の展示を通し、分析を試みています。昨年度、「愛知・名古屋戦争に関する資料館」(中区)を訪問しましたが、今年度は、「ピースあいち:戦争と平和の資料館」(名東区)を訪問して、2つの資料館の展示がどのように類似し、異なるのか、比較検討を行いました。

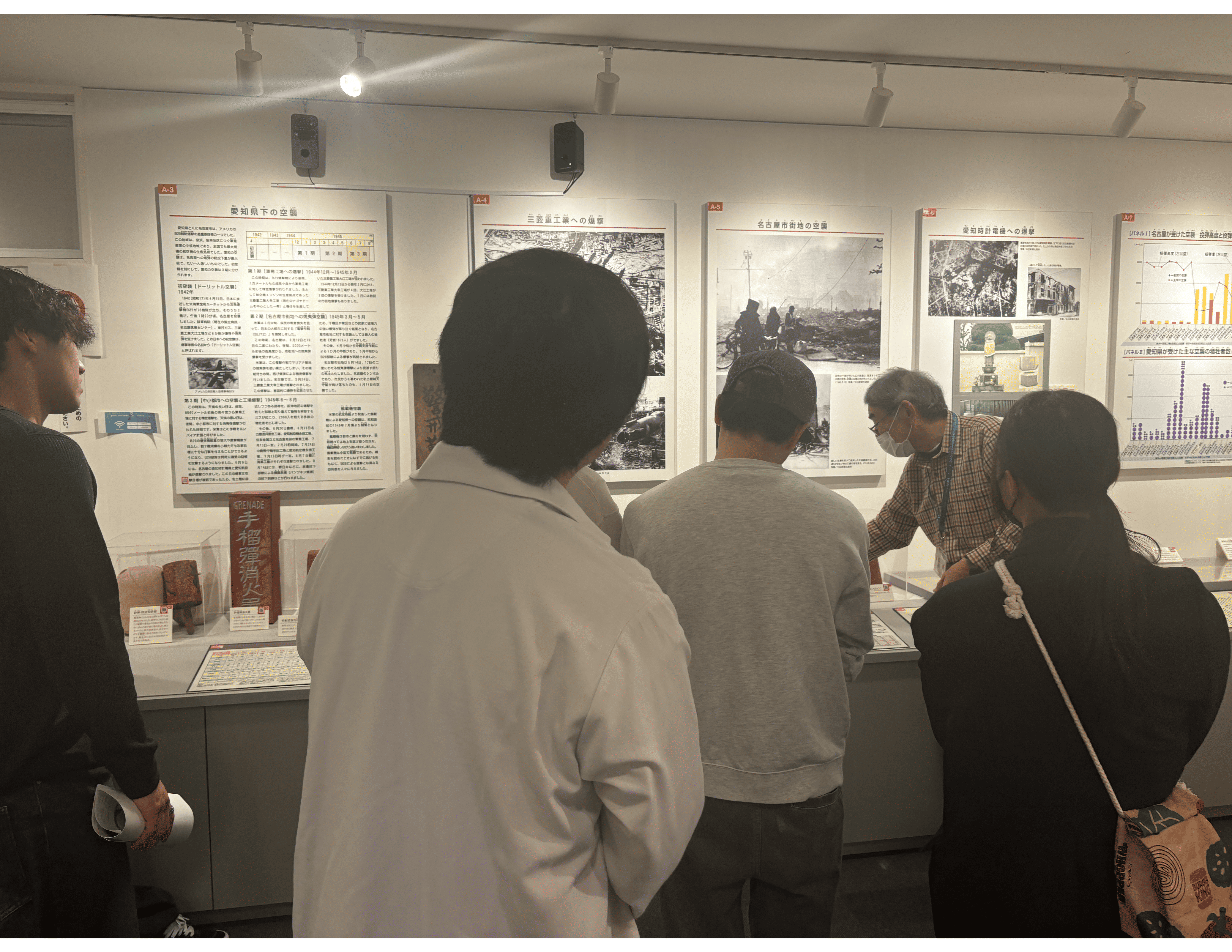

今回の学外ゼミは、名城大学(経営学部国際経営学科)の西野亮太先生がご担当している2年生の「専門ゼミナール」(「旅する記憶:歴史記憶とその実践」)との合同ゼミを行いました。訪問先ではまず、ボランティアのお二人から館内の展示紹介を受けました。1931年〜1945年までの15年戦争の概要について説明を受け、1942年から開始された名古屋への空襲の様子を学びました。その後、空襲と疎開を経験した語り手である森下規矩夫さんから直接戦争経験を伺いました。空襲下、防空壕の中に逃げて息を潜める不安感から、空襲が収まり、出てくることができた安堵と平和の感覚を追体験しました。

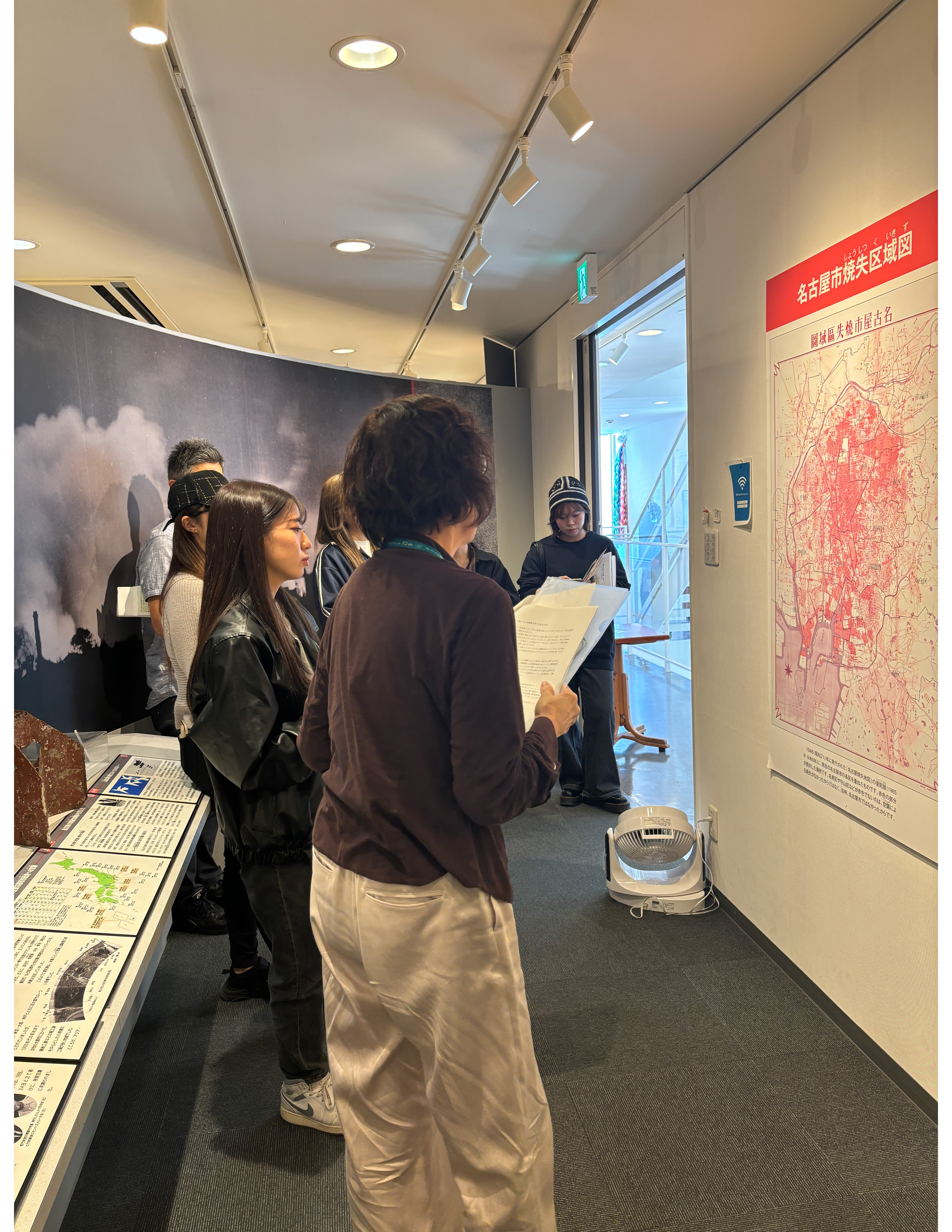

その後、本学と名城大学の学生との混合によるグループワークを行い、再度展示を訪れながら、アクティビティ型の学びを行いました。現代進行中であるイスラエル・パレスチナ紛争やウクライナの情勢にも思いを馳せながら、名古屋の地で戦争と平和について学びました。

今回の学外ゼミは、名城大学(経営学部国際経営学科)の西野亮太先生がご担当している2年生の「専門ゼミナール」(「旅する記憶:歴史記憶とその実践」)との合同ゼミを行いました。訪問先ではまず、ボランティアのお二人から館内の展示紹介を受けました。1931年〜1945年までの15年戦争の概要について説明を受け、1942年から開始された名古屋への空襲の様子を学びました。その後、空襲と疎開を経験した語り手である森下規矩夫さんから直接戦争経験を伺いました。空襲下、防空壕の中に逃げて息を潜める不安感から、空襲が収まり、出てくることができた安堵と平和の感覚を追体験しました。

その後、本学と名城大学の学生との混合によるグループワークを行い、再度展示を訪れながら、アクティビティ型の学びを行いました。現代進行中であるイスラエル・パレスチナ紛争やウクライナの情勢にも思いを馳せながら、名古屋の地で戦争と平和について学びました。

ボランティアによる展示説明

ボランティアによる展示説明

空襲と疎開を経験した語り手である森下規矩夫さんから戦争証言を聞く

資料館訪問の事前準備

資料館への訪問の事前準備として、アライダ・アスマン著『想起の文化—忘却から対話へ』(岩波書店、2019年)の第3章、古市憲寿著『誰も戦争を教えてくれなかった』(講談社、2013年)の序章、第1章、第4章、第6章を輪読しました。

『想起の文化』第3章では、戦後ドイツのホロコーストを中心として蓄積・再生されてきた戦争の記憶に対して厳しい批判が現在起こっており、「想起の文化」の重要な分岐点を迎えていると指摘しています。歴史的修正や否定のような批判ではなく、歴史的トラウマを解消したり、被害者グループの記憶の衝突から新しい未来を構築するためには、戦争の想起をナショナルな領域を越えるトランスナショナルな観点から捉え、「対話的な想起」を実践して、相互承認を構築することが未来の展望につながることを伝えています。それに対して、日本の現状を理解するために、『誰も戦争を教えてくれなかった』では、著者自身を含め、現代の日本の若者が戦争を知らないという現状を受け入れ、そこから世界や日本各地にある戦争博物館を訪れることにより、これからどのように戦争を学んでいくのか、どのように継承していくことができるのかを議論しています。

『想起の文化』第3章では、戦後ドイツのホロコーストを中心として蓄積・再生されてきた戦争の記憶に対して厳しい批判が現在起こっており、「想起の文化」の重要な分岐点を迎えていると指摘しています。歴史的修正や否定のような批判ではなく、歴史的トラウマを解消したり、被害者グループの記憶の衝突から新しい未来を構築するためには、戦争の想起をナショナルな領域を越えるトランスナショナルな観点から捉え、「対話的な想起」を実践して、相互承認を構築することが未来の展望につながることを伝えています。それに対して、日本の現状を理解するために、『誰も戦争を教えてくれなかった』では、著者自身を含め、現代の日本の若者が戦争を知らないという現状を受け入れ、そこから世界や日本各地にある戦争博物館を訪れることにより、これからどのように戦争を学んでいくのか、どのように継承していくことができるのかを議論しています。