【経済学部】元JICA青年海外協力隊員による講義(2025年度)

7月3日(木)開発経済学(担当:新美達也准教授)において、元JICA青年海外協力隊員でベトナム・アンザン省へ2年間派遣されていた大場裕太郎(現在は佐賀大学農学部特定研究員)様に実際の国際開発・協力の現場、そして就職支援等について講義していただきました。

アイスプラント

大場様は長崎県の島原市のご出身で、現在も佐賀大学農学部にて研究に携わっておられます。今回のJICAボランティアでは、熱帯モンスーン気候にあるメコンデルタの塩類集積土壌の改善を目的とした技術協力でした。

メコンデルタの塩類集積化によるコメなどの栽培への影響は、ベトナム全土のみならず、世界のコメ市場へも影響が及ぶ可能性があります。

大場様はこれまでインドネシアのマングローブの研究やカメムシ、トンボ王国である佐賀県でイトトンボなどの研究に携わっておられました。

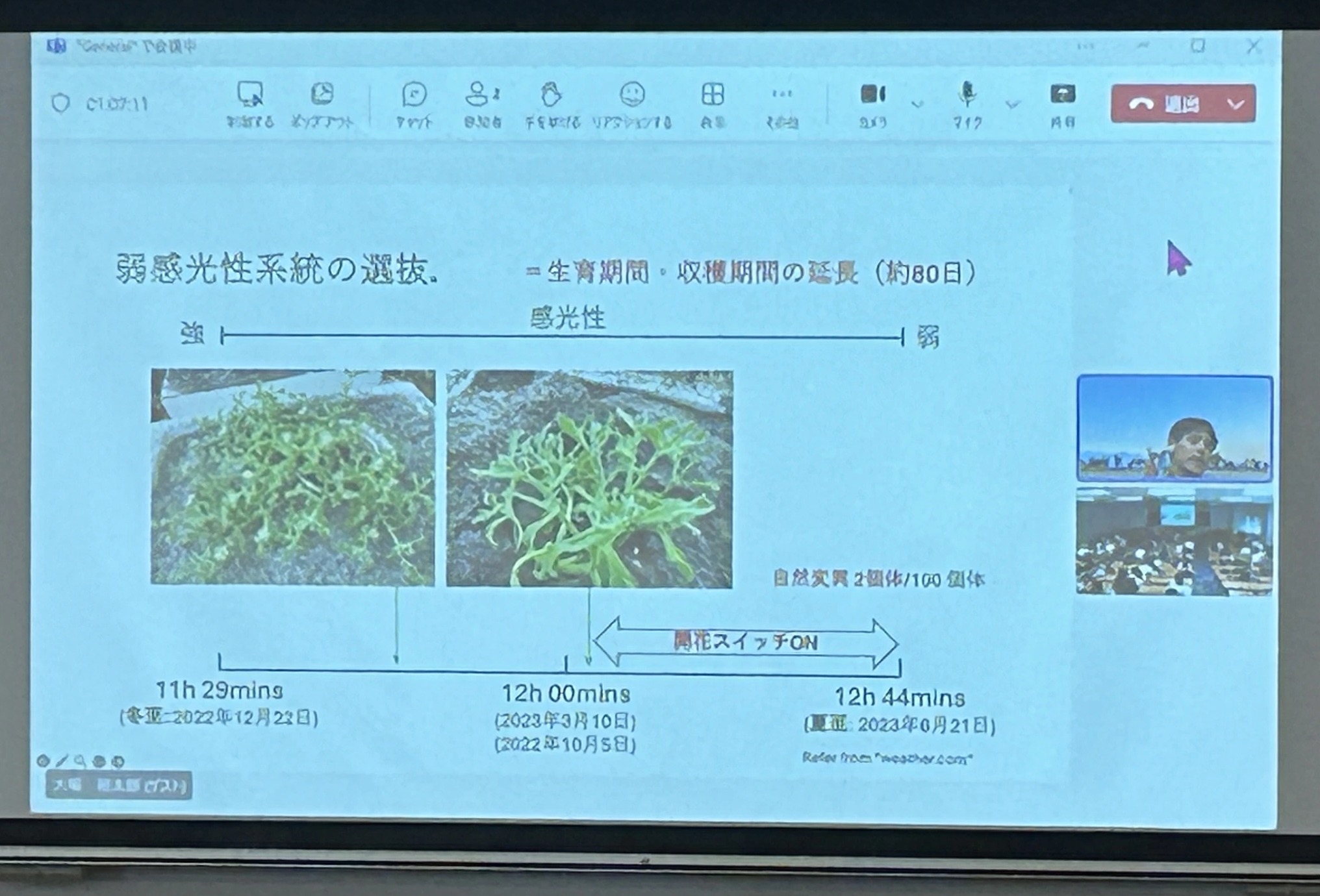

そして、今回は佐賀大学ブランド商品である「バラフ」(アイスプラント)を利用した”Phytoremediation”という土壌の除塩に挑戦され、その普及に取り組んでおられます。

メコンデルタの塩類集積化によるコメなどの栽培への影響は、ベトナム全土のみならず、世界のコメ市場へも影響が及ぶ可能性があります。

大場様はこれまでインドネシアのマングローブの研究やカメムシ、トンボ王国である佐賀県でイトトンボなどの研究に携わっておられました。

そして、今回は佐賀大学ブランド商品である「バラフ」(アイスプラント)を利用した”Phytoremediation”という土壌の除塩に挑戦され、その普及に取り組んでおられます。

市場調査

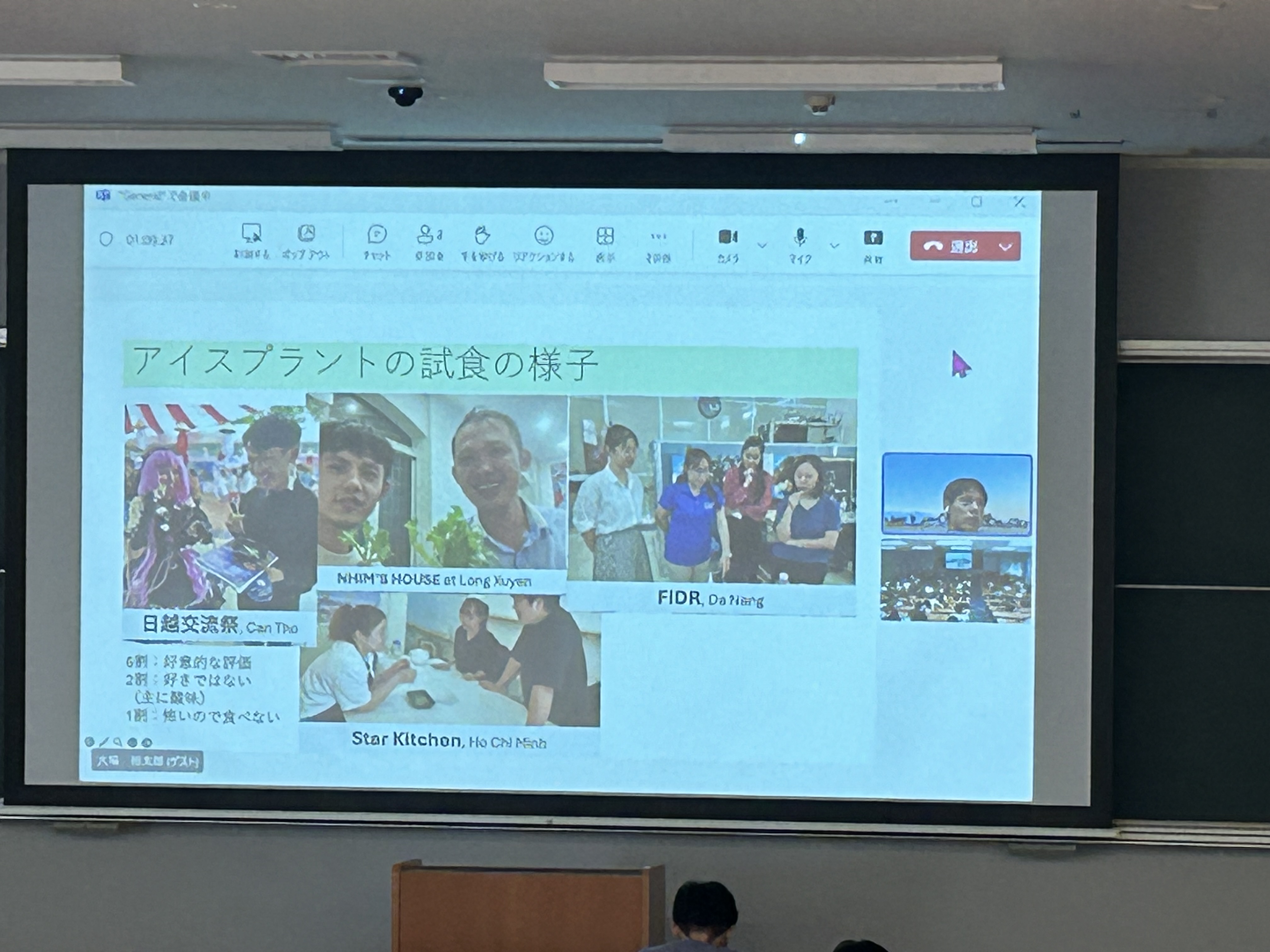

また単に栽培技術の移転・研究にとどまらず、同植物を管理栽培した上で、食用に販売するための市場調査もおこない、色々なイベントで現地ベトナムの人々に試食をしてもらい、その結果、約6割程度の人から好意的な回答を得られたとのことでした。食用としてもアイスプラントの有用性を示すことができました。

ただし、農地のヒ素汚染は一部では深刻な状態にあることが知られており、食用に利用する場合には注意が必要とのことでした。

ただし、農地のヒ素汚染は一部では深刻な状態にあることが知られており、食用に利用する場合には注意が必要とのことでした。

学生へのメッセージ

JICAでの経験を活かして、研究やさらなる国際協力などの道へ進むことも可能で、JICAの支援(奨学金制度や就職支援など)を紹介いただきました。また、民間企業や地方公務員の立場を維持したままでも参加するこも可能で、同じ時期に派遣されていた同僚にもそのような方々がおられたとのことです。学生のみなさんも、是非日本を飛び出し、JICAの協力隊にチャレンジしてほしいとのメッセージを頂戴しました。